最近后台总有读者问,现在到处都是 AI 写作工具,用起来是方便,可总觉得心里不踏实。输入的资料会不会被泄露?写出来的东西会不会有版权坑?今天就掰开揉碎了聊聊这个话题,都是实实在在的行业内幕和避坑指南。

🛡️ 先看数据隐私:你的文字正在被怎样处理?

很多人用 AI 写作软件时,随手就把公司机密、个人隐私往里输。但你有没有想过,这些内容最终会去哪里?

某知名 AI 写作工具的用户协议里藏着一行小字:"用户上传内容可用于模型训练"。这意味着你写的商业计划书、客户信息,可能会成为给其他用户 "借鉴" 的素材。去年就有案例,某科技公司用 AI 工具写产品方案,结果竞争对手的提案里出现了高度相似的技术参数 —— 后来查出来,就是因为两家公司用了同一款 AI 工具,数据被交叉利用了。

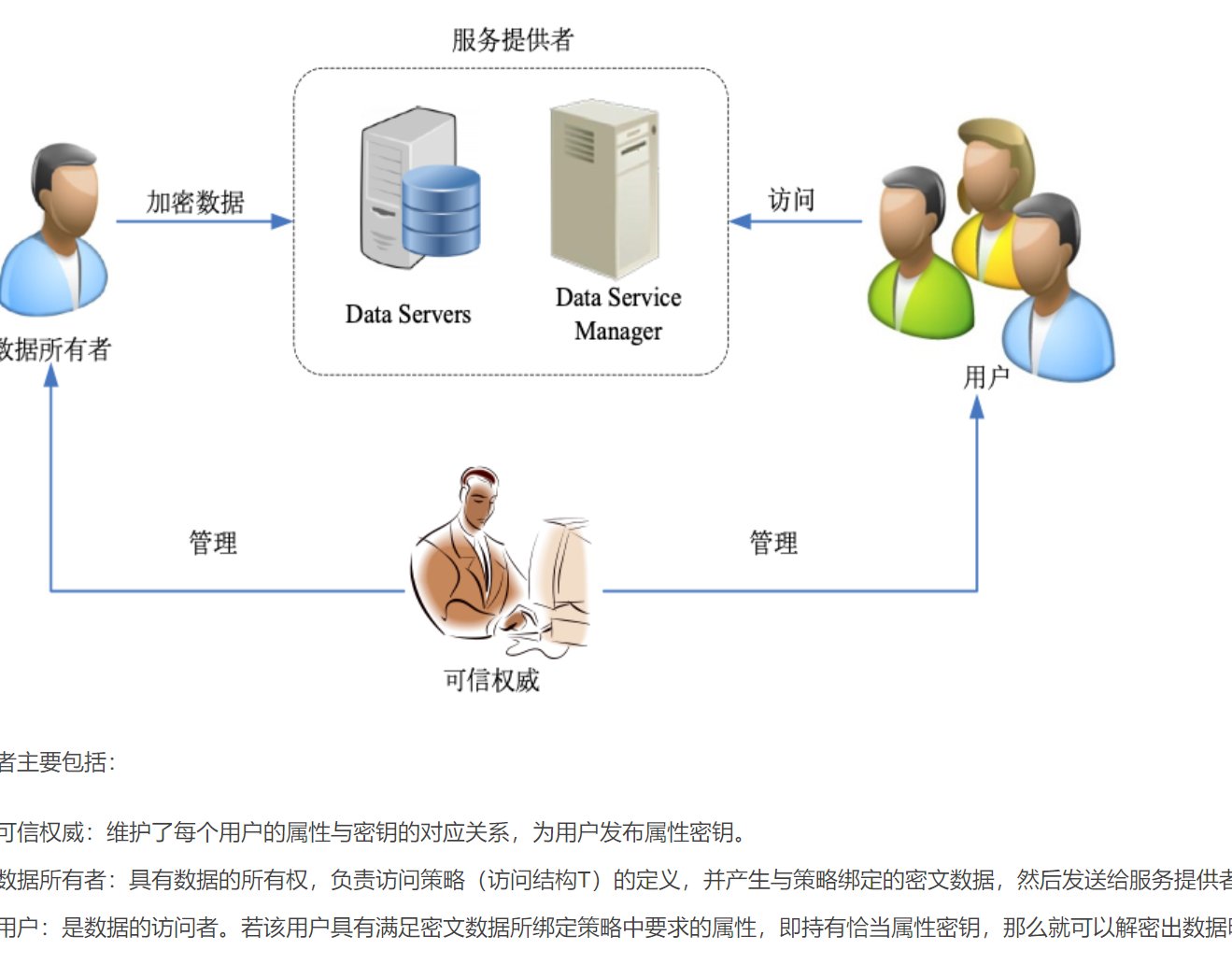

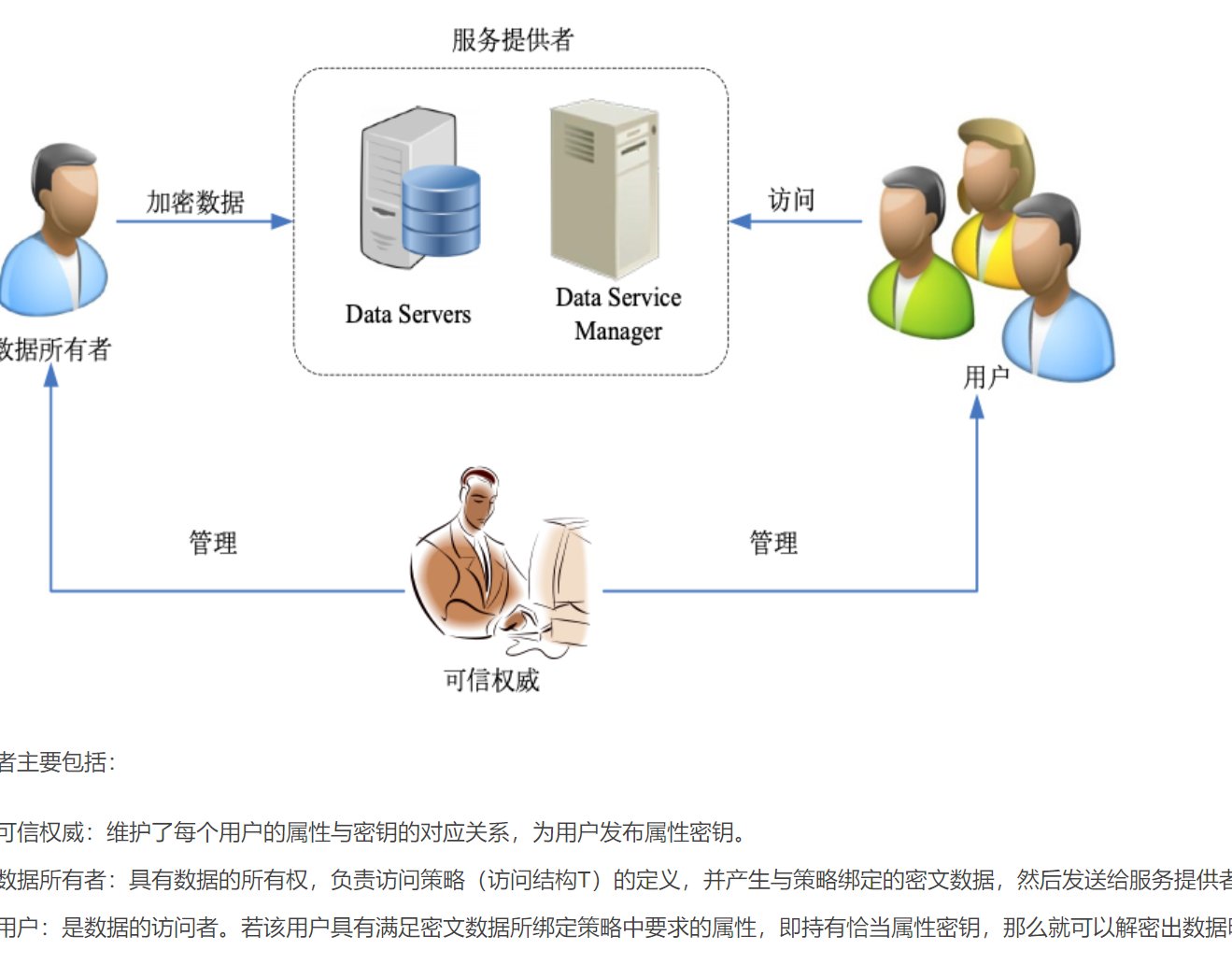

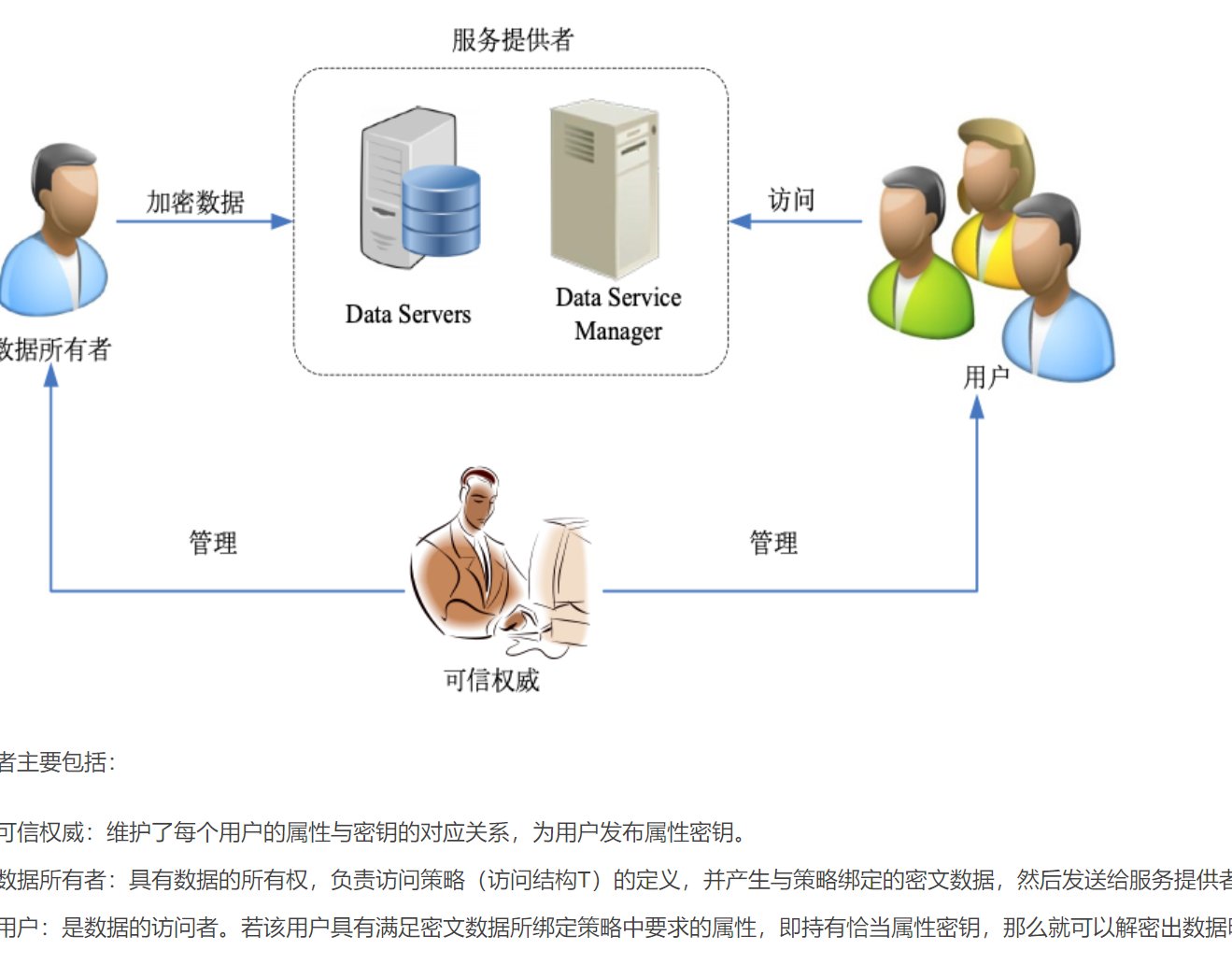

本地部署和云端服务的区别得拎清楚。本地部署的工具,数据只存在你自己的设备里,风险相对小;但云端工具,数据必须传到服务商的服务器。这时候就要看服务商的资质,有没有 ISO27001 认证,数据中心设在国内还是国外。别小看这个,国外服务器的数据受当地法律管辖,万一出问题维权都难。

还有个容易被忽略的点:缓存机制。有些工具会默认保存你的历史记录,美其名曰 "方便下次编辑"。但这些记录在服务器上能存多久?有没有被黑客攻击的风险?去年某小众 AI 写作平台就被曝出数据泄露,30 万用户的历史文稿在暗网流通,其中不乏自媒体人的独家选题和企业的营销方案。

📜 内容版权:AI 写的东西到底是谁的?

这问题比数据隐私更复杂,现在连法律界都还在打补丁。

先明确一点:你用 AI 生成的内容,不一定完全属于你。大部分工具的协议会规定,用户拥有 "使用权",但 "所有权" 归平台或双方共有。这意味着你拿去商用可能要交额外费用,万一火了还可能被平台分一杯羹。某美食博主就吃过这亏,用 AI 写的食谱爆了,结果平台找上门要求分成,理由是协议里写了 "高流量内容需共享收益"。

更麻烦的是 AI 的训练素材。现在的大模型都是 "喂" 了互联网上的海量内容长大的,这里面难免有侵权的东西。去年有作家起诉某 AI 公司,说对方模型训练用了自己的作品,生成的文字有明显模仿痕迹。法院虽然还没判,但这提醒我们:AI 写出来的内容,可能藏着你看不见的版权地雷。

商用场景尤其要谨慎。如果你用 AI 写广告文案、产品说明,一旦被查出里面有抄袭元素,吃官司的是你不是 AI 公司。某电商卖家就因为用 AI 写的产品描述和同行高度相似,被起诉侵权,最后赔了五万多 —— 平台可不会替你背这个锅。

🔍 合规性陷阱:那些藏在条款里的坑

别以为看了隐私政策就万事大吉,很多坑都藏在不起眼的补充协议里。

免责条款是重灾区。几乎所有 AI 写作工具都会写明,不对生成内容的 "准确性、合法性" 负责。也就是说,就算 AI 写出了虚假信息或侵权内容,平台也能全身而退。某房地产公司用 AI 写的楼盘宣传稿,因为包含虚假承诺被罚款,平台一句 "用户自行负责" 就撇清了关系。

还有数据跨境的坑。有些工具看着是国内公司运营,实际服务器在美国。这时候你的数据就受《云法案》管辖,美国政府可以要求调取。如果你写的内容涉及敏感信息,后果不堪设想。去年某外贸公司就因为用了这类工具,客户资料被美国海关调取,导致订单流失。

自动续费也藏着合规问题。很多工具打着 "免费试用" 的旗号,却默认开通自动续费,退订流程藏得极深。更过分的是,有些平台会把你的生成内容作为 "免费用户" 的示例展示,除非你花钱升级会员才能隐藏。

🚦 哪些场景风险最高?

不是所有情况都一样危险,这几类场景尤其要当心。

商业机密相关:写商业计划、财务报表、技术文档时,最好别用公共 AI 工具。某创业公司 CEO 用 AI 写融资计划书,结果内容被泄露给竞争对手,直接导致融资失败。这种情况建议用本地部署的私有化工具,或者干脆自己写。

原创要求高的内容:比如小说、学术论文、专利申请书。AI 生成的内容本质是对已有信息的重组,很容易出现 "隐性抄袭"。某大学生用 AI 写论文,查重时没发现问题,答辩时却被评委指出和某篇外文文献高度相似 —— 因为 AI 学习过那篇文献,而查重系统没收录。

需要承担法律责任的文本:比如合同、法律文书、医疗建议。AI 可不懂法律条文的细微差别,生成的内容可能存在法律漏洞。某小企业用 AI 写的劳动合同,因为条款不规范被员工起诉,最后赔偿了十几万。

💡 实用避坑指南:这样用 AI 写作更安全

不是说不能用,而是要掌握正确的打开方式。

选工具时看三点:数据本地化存储选项、明确的版权归属条款、有实体公司背书。别用那些连运营主体都查不到的小众工具,出了问题连人都找不到。优先选有上市公司背景或获得知名投资的平台,相对更注重合规。

输入内容时做 "脱敏处理"。把核心数据、敏感信息用代号代替,生成后再手动替换回来。比如写营销方案时,把 "某品牌 2023 年营收 1.2 亿" 改成 "某品牌去年营收 X 亿",生成后再改回去。

定期清理历史记录。不管工具说得多好听,自己主动删除总没错。尤其是写完重要内容后,及时清空缓存和云端记录,避免长期留存带来的风险。

保留创作证据。用 AI 写东西时,最好全程录屏或保存修改记录,万一涉及版权纠纷,这些能证明你的创作过程。某自媒体人就靠保存的 AI 修改记录,成功维权,证明自己对内容做了大量原创性调整。

🤔 未来会变好吗?

行业在慢慢规范,但这过程可能还得好几年。

最近已经有工具开始推出 "隐私保护模式",承诺不将用户数据用于训练,且 72 小时内自动删除。某头部平台甚至引入了区块链存证,给用户生成的内容上链,明确版权归属。这些都是积极信号,但还没成为行业标配。

监管也在跟上,《生成式人工智能服务管理暂行办法》已经出台,要求 AI 服务提供者对生成内容的合法性负责。但执行层面还有很多细节要完善,比如如何界定 AI 生成内容的版权,如何追溯训练数据的来源。

作为用户,我们能做的就是提高警惕,别被 "高科技" 冲昏头脑。记住,工具是辅助,最终的责任还是在使用者自己身上。

最后说句实在话,AI 写作就像一把双刃剑,用好了效率翻倍,用不好麻烦不断。关键不是要不要用,而是怎么用得明白、用得安全。希望这篇文章能帮你避开那些看不见的坑,毕竟在这个数字时代,保护好自己的数据和版权,比什么都重要。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】