🛠️ 一站式 AI 工具如何重构代码生产链

咱们做开发的都知道,过去写代码就像砌墙,每块砖都得亲手搬。遇到重复逻辑要复制粘贴,调 bug 时对着屏幕瞪俩小时是常事。现在不一样了,打开一站式 AI 工具,输入一句 “写一个用户登录的 Python 接口”,十秒内就能得到带注释的完整代码。

GitHub Copilot 这类工具刚出来时,不少老程序员吐槽 “这是让新手走捷径”。但实际用起来才发现,它真正的价值是解放大脑。比如处理 JSON 解析、正则表达式这些机械操作,AI 生成的代码准确率能到 90% 以上,省下的时间可以集中在核心算法设计上。我认识的一个技术团队,接入 AI 工具后,接口开发效率提升了 40%,线上 bug 率反而降了 15%。

但别以为 AI 能包打天下。上周帮朋友看一个电商项目,AI 生成的支付逻辑漏了异常处理,差点造成订单数据混乱。机器永远替代不了人的校验能力,它更像个超高效的助理,把基础工作干了,最终拍板还得靠人。

现在的一站式工具更狠,不光能写代码,还能自动生成单元测试、甚至帮你优化数据库查询语句。有次赶项目,我用某工具生成的 SQL 语句,比原来的执行速度快了 3 倍。这种从编码到测试的全流程覆盖,正在让 “全栈开发” 的门槛变低。

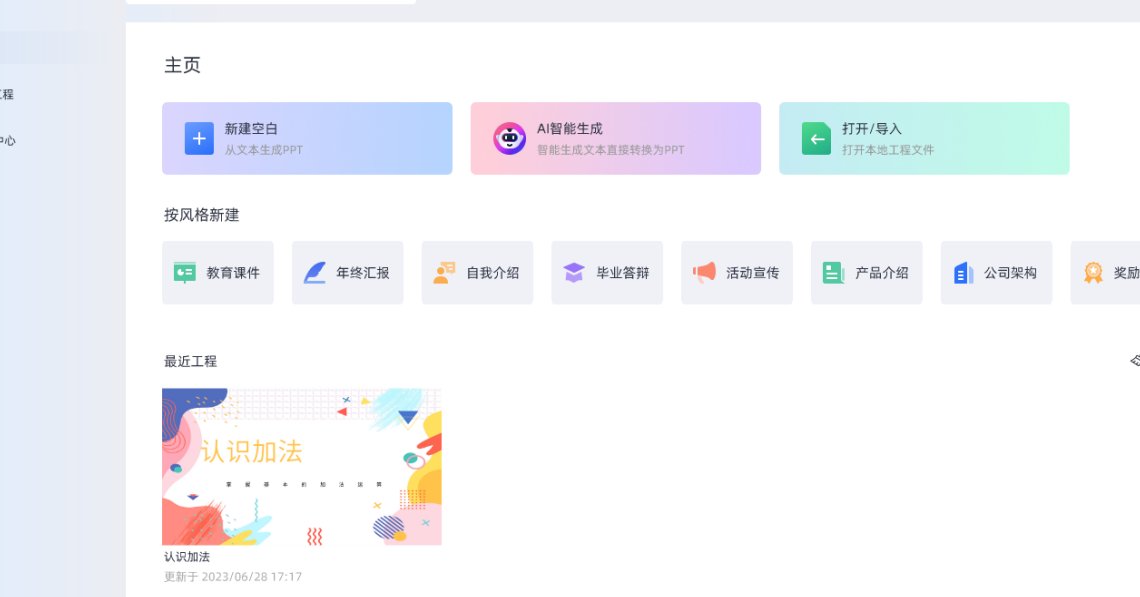

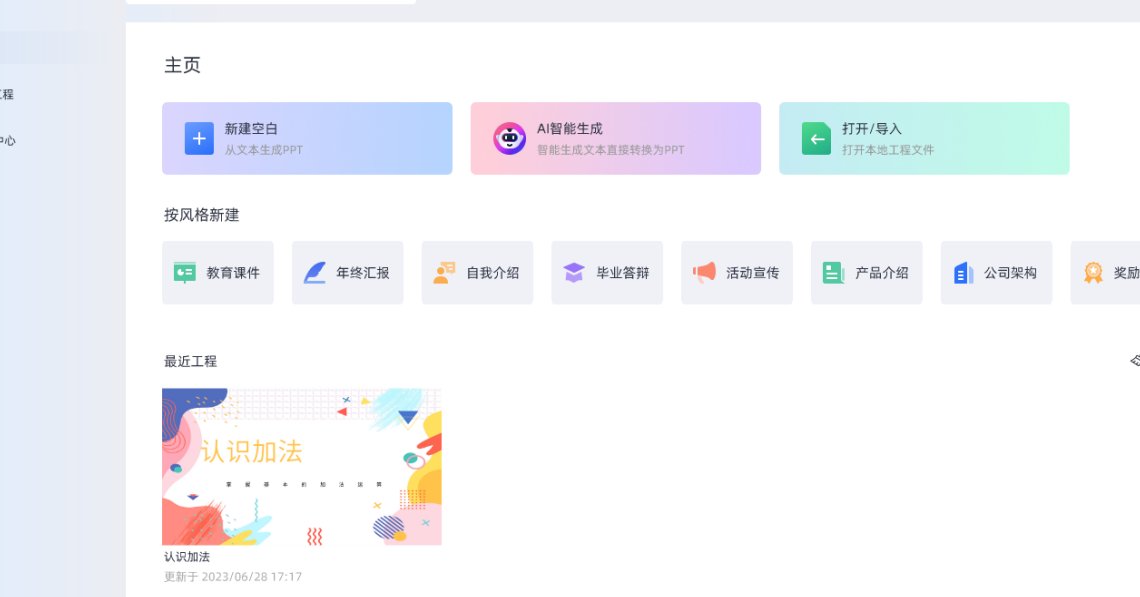

📊 从空白页到完整演示:AI 改写 PPT 制作逻辑

做 PPT 大概是职场人仅次于写周报的痛苦来源。以前得先搭框架、找模板、搜数据图,折腾大半天可能就做出两页。现在打开 AI 工具,输入 “Q3 销售总结 PPT”,它能直接给出包含封面、数据对比、问题分析、下期计划的完整大纲。

最惊艳的是视觉设计。传统 PPT 要嘛用系统自带模板显得 low,要嘛花两小时调字体配色。现在 AI 能根据内容自动匹配风格,比如汇报财务数据会用蓝色系商务风,做产品发布会就给渐变科技感。我试过用某工具生成的融资路演 PPT,投资人居然问是不是请了专业设计师。

但内容深度还得自己把控。上个月参加行业峰会,有个演讲者用 AI 做的 PPT,数据图表倒是漂亮,可里面的市场分析全是套话。观众一眼就能看出哪些是机器凑数的内容,那种缺乏洞察的幻灯片,还不如简单罗列数据来得实在。

一站式工具的厉害之处在于打通了数据和演示的环节。比如连接企业数据库后,AI 能自动抓取最新数据生成动态图表,改数据时 PPT 里的图表会同步更新。这对需要频繁更新的业务汇报来说,简直是救星。

📝 文案生产流水线:AI 如何消灭 "下笔难"

写文案的人大概都有过盯着空白文档发呆的经历。营销文案要抓痛点,公众号文章得有网感,产品说明要够专业 —— 这些活儿现在都能扔给 AI。输入 “夏季冰饮促销文案”,工具能同时给出朋友圈短文案、短视频脚本、海报 slogan 三套方案。

我见过最夸张的案例,某连锁餐饮品牌用 AI 工具,一天生成了 200 条小红书笔记,结合不同城市的地域特色做微调,转化率比原来的人工创作高了 27%。这在以前根本不敢想,光雇写手就得花多少钱。

但文案的灵魂是情绪共鸣,这方面 AI 还差点意思。前阵子帮客户写品牌故事,AI 生成的内容逻辑通顺,可就是缺了点人情味。后来我在里面加了创始人创业时的一个小故事,效果立刻不一样。机器能学会套路,但学不会真实的情感温度。

一站式工具现在还能跨平台适配,比如写好的公众号文章,一键转换成短视频文案、微博长文甚至直播脚本。这种多渠道内容同步的能力,正在让新媒体运营的工作强度大幅降低。

⚖️ 效率与依赖的博弈:一站式工具的隐性陷阱

用 AI 工具越久,越发现它像把双刃剑。有个做新媒体的朋友,三个月全靠 AI 写文案,最近突然发现自己提笔就忘词,连简单的活动通知都写不流畅。这就是依赖症 —— 当机器包办了思考过程,人的创造力会慢慢退化。

数据安全是另一个大问题。不少一站式工具需要上传公司资料做训练,上个月某教育机构用 AI 写招生方案,结果把内部学员数据泄露了,赔了不少钱。千万别什么都往工具里塞,尤其是客户信息、核心技术文档这些敏感内容。

还有个容易被忽略的点是同质化。大家都用同款 AI 工具,生成的代码结构、PPT 版式、文案风格难免趋同。上次参加行业论坛,三个演讲者的 PPT 居然用了同款 AI 模板,台下观众都看笑了。想要脱颖而出,还得在 AI 产出的基础上做差异化加工。

成本也得算清楚。表面看订阅费比雇人便宜,但为了适配不同场景,可能得同时买好几个工具的会员。我帮一家初创公司算过账,一年的 AI 工具订阅费加起来,差不多能请个半专职助理了。

🔄 工作模式进化史:从工具辅助到 AI 协同

十年前咱们用 Excel 做数据透视表都觉得挺先进,现在看那时候的工作模式简直原始。一站式 AI 工具带来的不只是效率提升,是整个工作逻辑的重构 —— 以前是 “人找工具”,现在是 “AI 推方案”。

最明显的变化是协作方式。设计师不用再等文案出稿,AI 能先生成初稿供参考;程序员不用反复和产品经理确认需求,工具能自动把需求文档转换成技术方案。这种跨岗位的无缝衔接,让团队沟通成本降了至少一半。

但别指望 AI 能解决所有问题。上周帮一家公司做流程优化,发现他们用 AI 工具生成的工作手册,完全忽略了老员工的操作习惯,执行起来阻力重重。技术再先进,也得落地到人的需求上,这点永远不能忘。

未来的工作场景大概是这样:人负责定方向、做决策、把控细节,AI 负责执行重复性工作、提供备选方案。就像当年计算器取代算盘,不是让人失业,是把人从机械劳动中解放出来,去做更有价值的事。

现在打开电脑,从写代码到做演示再到出文案,一套工具就能搞定。这种一站式体验,正在让 “多面手” 成为职场标配。但说到底,工具只是手段,真正决定工作质量的,还是使用工具的人。