📚 词性转换:不止于表面替换的深层技巧

p3-flow-imagex-sign.byteimg.com

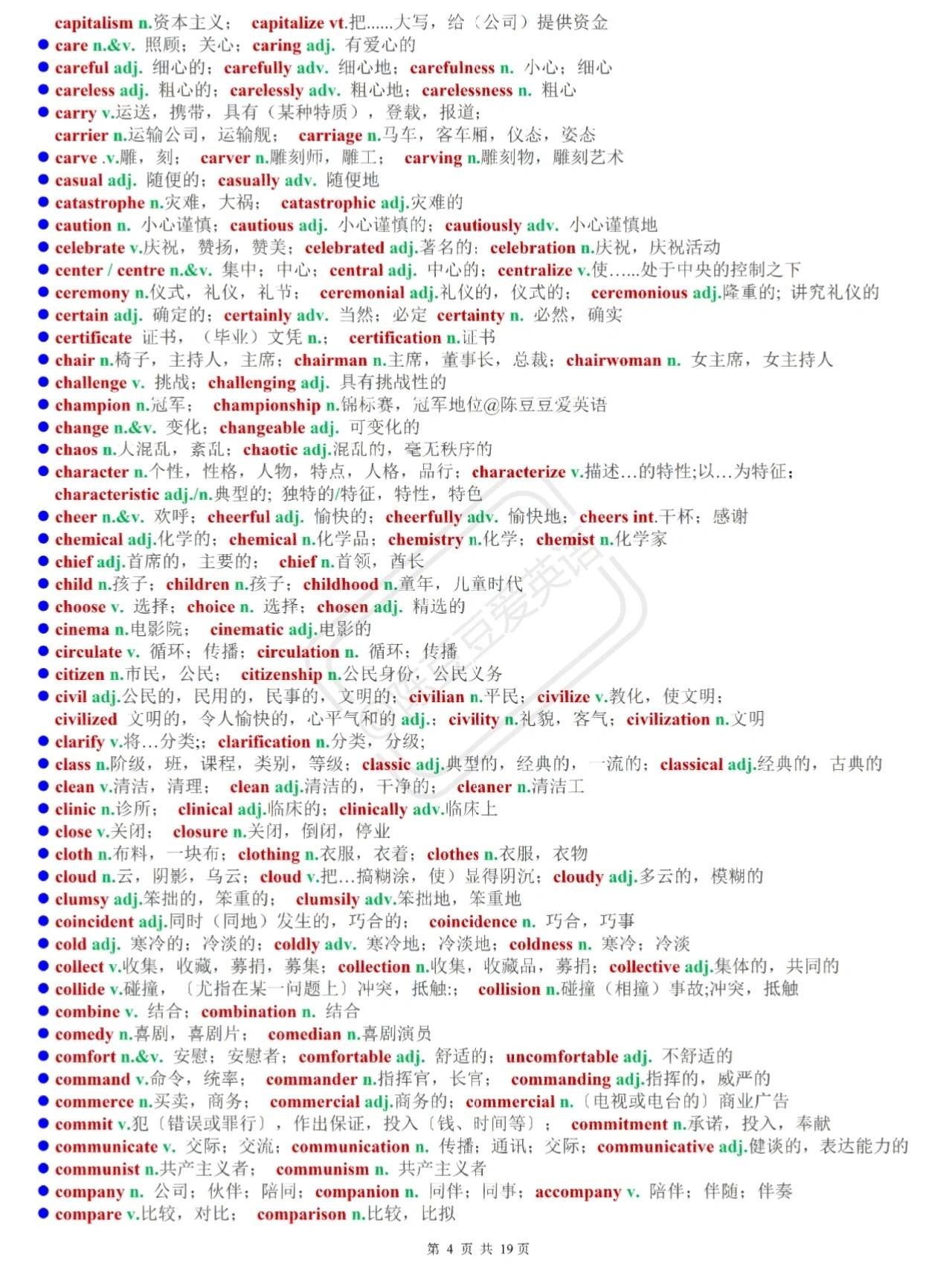

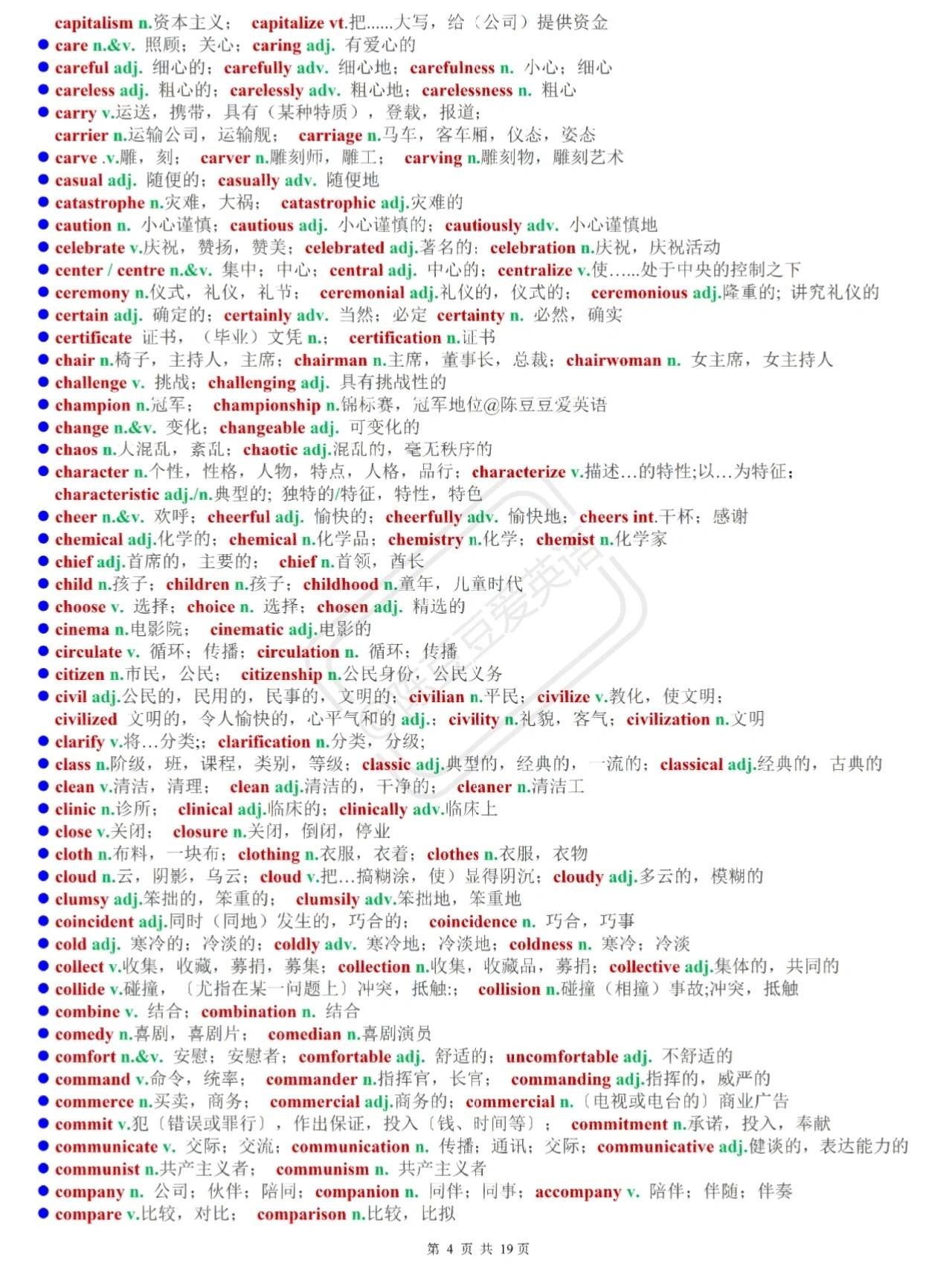

很多人做同义词替换时,只盯着动词和名词换,其实形容词和副词的转换空间更大。比如 "显著提高",别只想到 "明显提升",换成 "大幅增强" 或 "显著拔高" 效果完全不同。这里的关键是保持语义重心不变,同时让词性搭配更灵活。

把名词转动词是个好办法。"对数据进行分析" 改成 "分析数据" 太普通,试试 "就数据展开剖析",既改变了结构,又通过 "剖析" 这个词增加了深度感。反过来动词转名词也行,"研究发现" 换成 "研究结论显示",多了个名词短语,查重系统更难识别。

副词的替换要注意程度差异。"非常重要" 别总用 "极其重要",换成 "至关重要" 或 "尤为关键",既避免重复又显得更专业。但要记住,程度副词不能乱换,"略微影响" 和 "显著影响" 意思差太远,必须根据原文语境调整。

数量词也有替换空间。"大部分" 可以换成 "绝大多数" 或 "多半","少数几个" 改成 "为数不多"。这种替换看似细微,积累起来能让整体文本风格发生明显变化,尤其适合理工科论文中频繁出现的数值描述部分。

🔍 语境适配:让同义词与上下文产生 "化学反应"

同义词替换最忌讳脱离语境。同一个词在不同句子里,适合的替换词可能完全不同。比如 "方法" 这个词,在 "研究方法" 里适合换成 "研究路径",在 "解决方法" 里换成 "解决方案" 更合适,在 "教学方法" 里用 "教学模式" 效果更好。

注意固定搭配的惯性。"提出建议" 不能换成 "提出提议",但可以换成 "给出建议" 或 "提出对策"。很多人忽视词语的搭配习惯,结果换了之后读起来别扭,反而容易被判定为抄袭。解决这个问题的办法是,替换后多读几遍,感觉不顺就立刻调整。

学术论文里的转折词特别容易重复。"然而" 别总换成 "但是",试试 "反观" 或 "与之不同的是"。"因此" 可以换成 "由此可见" 或 "基于此"。这些词的替换能让句子间的衔接更自然,同时降低重复率,尤其适合摘要和结论部分。

不同学科有不同的用词偏好。文科论文里 "探讨" 可以换成 "探究",理工科里则适合换成 "研讨"。医学论文中 "治疗" 换成 "诊治" 更专业,而在社会学论文里 "治理" 可能更合适。贴合学科语境的替换才是高级操作,这需要平时多积累专业词汇。

🔄 反义否定:用逆向表达制造全新句式

反义否定是很多人忽略的高级技巧。"增加效率" 可以换成 "减少无效消耗","提高准确性" 改成 "降低误差率"。这种替换不仅改变了词汇,连句子的逻辑重心都变了,查重系统很难识别出两者的关联性。

双重否定的巧妙运用。"必须重视" 换成 "不可轻视","能够实现" 改成 "并非无法达成"。这种表达方式在学术论文里很常见,既保持了原意,又让句式更复杂,原创度自然就上去了。但要注意别用太多,否则会显得累赘。

程度反义的替换要把握尺度。"很大程度" 可以换成 "并非轻微","部分影响" 改成 "并非全面作用"。这种替换需要对原文意思有精准理解,否则容易改变原意。建议替换后让同学读一遍,看看是否偏离了原本想表达的程度。

时间维度的反义表达。"长期效果" 换成 "非短期显现的作用","前期准备" 改成 "并非后期进行的筹备"。这种方式特别适合描述研究过程和时间线的段落,能有效打破原文的句式结构,同时保持时间逻辑不变。

📖 专业术语分层替换:从通用到细分的精准转换

专业术语不能瞎换,但可以找更细分的同义词。"人工智能" 别只知道 "AI",根据具体领域换成 "机器学习系统" 或 "智能算法模型"。"数据分析" 可以换成 "数据挖掘" 或 "信息解析",要看你研究的是收集、处理还是应用阶段。

同一概念的不同学术表达。"消费者行为" 在营销学里可以说 "顾客决策过程","市场竞争" 换成 "行业博弈机制" 更显专业。这些替换需要一定的专业知识储备,建议多翻几本核心期刊,收集本领域的不同术语表达。

通用词汇专业化。"影响因素" 太普通,换成 "作用变量" 或 "关联因子" 更学术。"研究结果" 可以说 "实证发现" 或 "分析结论",根据研究方法选择合适的表达。这种替换能同时提升论文的专业度和原创性,一举两得。

避免术语过度替换。有些核心概念是固定的,比如 "SWOT 分析" 就不能乱换。这时候可以换周边词汇,比如把 "运用 SWOT 分析" 改成 "借助 SWOT 模型展开剖析",核心术语不动,换修饰词和动词,一样能降重。专业术语的替换原则是:核心不变,外围灵活。

🛠️ 句式联动替换:词与句的协同改写

同义词替换最好和句式变化结合起来。比如原句 "本文研究了气候变化对农业的影响",单纯换词可能变成 "本文探讨了气候变动对农业的作用",但如果同时调整句式,改成 "针对气候变动如何作用于农业这一问题,本文展开了系统性研究",重复率会降得更多。

长短句转换中的词汇适配。长句拆成短句时,同义词要更简洁。"在经过长期的数据收集和分析之后,我们得出了相关结论" 拆成短句可以是 "数据收集耗时较长,分析过程也颇为复杂。最终,我们得到了相应结果"。这里 "得出" 换成 "得到","相关" 换成 "相应",配合句式变化效果更好。

主动被动转换中的词语选择。"我们验证了这个假设" 改成被动句时,可以说 "该假设的有效性得到了证实"。"验证" 换成 "证实","我们" 换成 "该假设的有效性",既改变了语态,又替换了关键词,原创度自然提升。这种方法特别适合研究方法和实验过程的描述。

段落逻辑词的替换与调整。"首先... 其次... 最后..." 可以换成 "其一... 再者... 综上...","因为... 所以..." 改成 "基于... 由此..."。这些逻辑词的替换看似简单,却能让整个段落的节奏发生变化,配合句内的同义词替换,降重效果会翻倍。

🔧 工具辅助与人工判断:平衡效率与精准度

别太依赖同义词替换工具,但也不能不用。像知网的同义词推荐、Grammarly 的改写建议可以作为参考,但最终要自己判断。见过太多同学直接用工具推荐的词,结果把 "显著性水平" 换成 "明显程度",闹了笑话。工具只是提供选项,专业判断还得靠自己。

建立个人同义词库是个好办法。把常用的术语和替换词整理成表格,比如 "研究 - 探究 - 研讨 - 剖析","影响 - 作用 - 效应 - 关联"。按学科分类,写论文时直接翻出来用,既快又准。建议每写完一篇论文就更新一次,积累多了就成了你的独家资源。

替换后的通读检查有两个重点。一是看是否改变原意,二是读起来是否通顺。可以把替换后的句子单独摘出来,遮住原文,看看是否还能表达同样的意思。再把整段读一遍,感受一下流畅度,不顺的地方哪怕重复率高一点也要改回来,毕竟论文是要让人看的。

不同查重系统对同义词的敏感度不同。知网对专业术语的识别比较严,万方更看重句式结构,维普则对副词和形容词更敏感。如果多次查重都卡在某个段落,可以针对不同系统的特点调整替换策略。比如知网查重高的部分,就多换专业术语的细分表达。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库