打开微信 “看一看” 界面,你会发现那些排在前面的文章,几乎都有一个共同点 —— 在看数普遍偏高。这不是巧合,而是微信流量分配机制的直接体现。作为运营者,如果你还没意识到 “在看” 数据的重要性,可能已经错过了一大波免费流量。

📊 先搞懂:“在看” 和 “看一看” 到底是什么关系?

很多人把 “在看” 当成简单的互动按钮,就像点赞一样。但在微信生态里,它的权重远不止于此。“看一看” 作为微信体系内的内容分发池,每天要处理上亿条内容,它需要一套高效的筛选机制 ——“在看” 数据就是这套机制里的核心参考值。

当用户点击 “在看”,本质上是给系统传递了一个信号:这篇文章值得被更多人看到。微信后台会把这些信号汇总,结合文章的打开速度、停留时长等数据,给内容打分。分数达标的文章,会被推入更大的流量池。有个做职场号的朋友告诉我,他们有篇文章发布后 1 小时内获得 300 + 在看,当天就在 “看一看” 带来了 2 万 + 额外阅读,这就是流量池升级的效果。

但要注意,“在看” 不是孤立存在的。它更像一个触发器,只有和优质内容结合才能发挥作用。我见过有些文章靠标题党骗来不少在看,但内容空洞,结果第二天就从 “看一看” 消失了。微信的算法越来越聪明,它能识别出哪些是真实的用户认可,哪些是刷出来的泡沫。

🔄 “在看” 数据如何决定你能拿到多少流量?

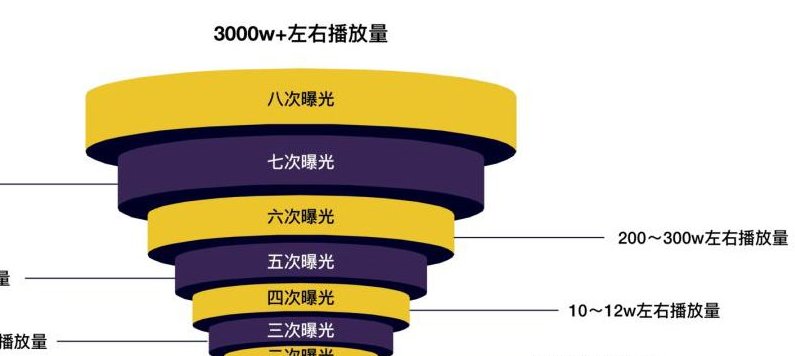

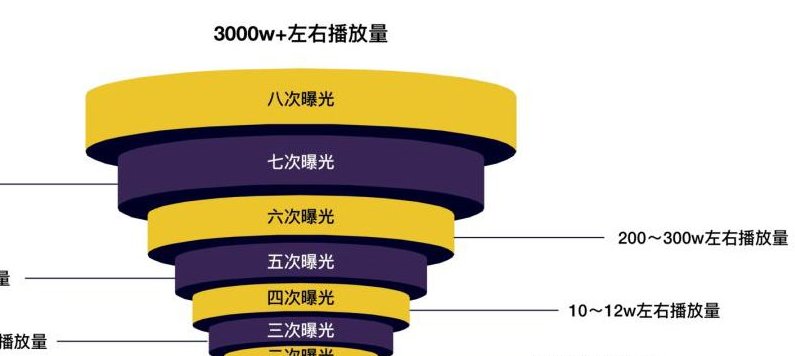

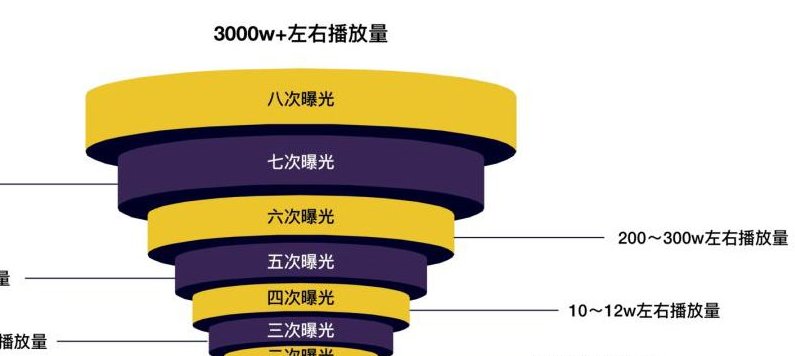

微信的流量分配逻辑有点像滚雪球。初始阶段,文章会先推给公众号的粉丝和他们的好友。如果这部分人里有 10% 以上点击了 “在看”,系统会判断内容有潜力,接着推给二级好友圈。这个过程中,每一轮的 “在看” 转化率都决定了下一轮的流量规模。

有个数据很能说明问题:某情感类公众号做过测试,同样质量的两篇文章,A 篇在发布后 3 小时内积累了 500 在看,B 篇只有 120 在看。结果 A 篇在 “看一看” 的曝光量是 B 篇的 7 倍。更关键的是,A 篇的流量持续了 3 天,而 B 篇在 24 小时后就基本没新增了。

这里有个容易被忽略的细节:“在看” 的增长速度比总量更重要。系统更青睐那些在短时间内获得集中认可的内容。比如同一篇文章,1 小时内获得 200 在看,比 6 小时内获得 500 在看更有竞争力。这就是为什么很多运营者会在文章发布后,第一时间动员核心用户互动。

📈 3 个维度,让 “在看” 数据自然增长

想提高 “在看” 数,硬求用户点击是最笨的办法。真正聪明的做法是从内容设计入手,让用户主动想点。我总结了三个经过验证的方向:

首先是情绪共鸣点要精准。人们愿意分享和推荐的内容,往往是那些说出了他们心声的文字。有个教育类公众号写过一篇《陪孩子写作业的妈妈,没有一个是正常的》,文章里全是家长的真实吐槽,很多人看完觉得 “这不就是在说我吗”,在看数很快破万。这类内容不需要刻意引导,用户会自发传播。

其次是提供稀缺价值。独家数据、行业内幕、实用工具包,这些东西能让用户觉得 “不转可惜”。我关注的一个职场号,每次发行业报告都会附上可下载的 Excel 版本,在看率比普通文章高出 40%。用户知道这种内容难得,点击 “在看” 既是认可,也是给朋友传递有价值的信息。

最后是设计互动钩子。比如在文末设置一个开放性问题,引导用户点击在看后留言。有个美食号就经常这么做:“你家乡最难忘的年味是什么?点击在看告诉我,抽 10 人送特产礼盒”。这种方式既提高了在看数,又增加了留言互动,双重提升了文章的权重。

🚫 这些 “在看” 误区,正在毁掉你的流量

很多运营者急于求成,反而踩了微信的红线。最常见的就是用红包诱导用户点击在看,“点击在看发 1 元红包” 这种做法,短期内可能见效,但长期来看得不偿失。微信的算法能识别出异常的在看增长,一旦被判定为作弊,不仅这篇文章会被限流,整个账号的权重都会受影响。

还有人陷入 “数量迷信”,觉得在看数越高越好。其实不然,有个科技类公众号曾靠标题党刷到 10 万 + 在看,但文章打开后跳出率高达 80%,结果不仅没进 “看一看”,反而导致后续文章的初始推荐量下降了 30%。微信更看重 “在看” 和阅读量的比例,健康的比例一般在 1:50 到 1:100 之间,过高或过低都会被系统标记。

另外,不要忽视 “在看” 后的留存。有些文章开头很吸引人,让人忍不住点在看,但后半段内容拉垮,用户看完就取消在看。这种 “无效在看” 比没有在看更糟糕,会让系统觉得你的内容名不副实。

📊 如何监测 “在看” 数据的健康度?

光看在看总数没用,得学会拆解数据。公众号后台的 “图文分析” 里,有个 “在看” 数据的时间分布曲线,这是判断数据真实性的重要依据。自然增长的在看曲线应该是平滑的,有高峰但不会突然暴涨暴跌。如果出现某几分钟内突然增加几百个在看,接着又恢复平静,很可能是刷量导致的。

还要对比 “在看” 和 “分享” 的数据。正常情况下,两者的比例应该相对稳定。如果在看数突然飙升,分享数却没变化,就要警惕了。有个做美妆号的朋友就遇到过这种情况,发现是同行恶意刷在看陷害,赶紧联系微信客服才避免被处罚。

更重要的是跟踪 “在看” 带来的后续效果。在 “看一看” 获得的流量,应该有更高的完读率和互动率,因为这些用户是被系统精准推荐的。如果发现 “看一看” 来的流量停留时间很短,说明你的内容和这个渠道的用户不匹配,需要调整内容方向。

🔄 长期运营:让 “在看” 成为流量的良性循环

“在看” 不是一锤子买卖,而是需要长期培养的用户习惯。有些公众号已经形成了自己的 “在看文化”,比如有个历史号,每次文末都会说 “觉得涨知识就点个在看,让更多人看到历史的细节”,粉丝形成了条件反射,在看率稳定在 15% 以上。

内容节奏也很重要。每周固定时间发布同类内容,让用户形成期待。比如每周三发职场干货,用户到点就会来看,觉得有用就顺手点在看。这种规律性的互动,比随机发布的效果好得多。

还要学会借势热点。热点事件发生时,用户更愿意分享和点击在看。但不要盲目追热点,要结合自己的账号定位。有个财经号在每次股市波动时,都会发一篇通俗易懂的解读,在看数比平时高 3 倍,这就是精准借势的效果。

说到底,“在看” 数据只是手段,不是目的。真正能在 “看一看” 流量池里站稳脚跟的,永远是那些能持续提供价值的内容。当用户觉得你的文章值得被推荐,“在看” 会自然而然地增长,流量也会随之而来。记住,微信的算法再复杂,核心逻辑永远是 —— 把好内容交给对的人。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】