📝 内容生产陷入 "四不像" 困境

公众号定位模糊的第一个坑,就是内容创作彻底失去方向。今天跟风写热点八卦,明天突然发职场干货,后天又插一条母婴用品测评 —— 这种 "想到哪写到哪" 的模式,看似能覆盖更多话题,实际却在不断消耗用户的信任。

用户关注一个号,本质是期待稳定的价值输出。就像你常去的面馆突然开始卖火锅,老顾客只会觉得 "这店是不是要黄了"。我见过一个科技类公众号,三个月内从手机测评跳到数码周边,又转头写互联网职场,结果后台数据显示,每篇文章的读者重合度不足 15%。新关注的用户看了历史文章一头雾水,老粉丝点开推送发现 "不是我要的内容",直接划走。

更麻烦的是团队内耗。编辑不知道该写什么,运营不清楚该推什么,每周选题会变成辩论赛。有个美妆号的运营跟我吐槽,他们因为定位摇摆,半年换了 3 任主编,每次新人来都要推翻之前的内容框架,导致公众号风格从 "专业成分分析" 变成 "美妆开箱",最后沦为 "女生日常杂谈"。粉丝留言里最多的就是 "你家到底想更什么?取关了"。

这种混乱还会让优质内容被埋没。明明花了一周做的深度报道,因为和之前的内容调性不符,推送后阅读量还不如随手发的表情包合集。长期下来,团队的创作热情被消磨,最后只能靠搬运网络热文凑数,陷入 "定位越乱→内容越水→粉丝越少" 的死循环。

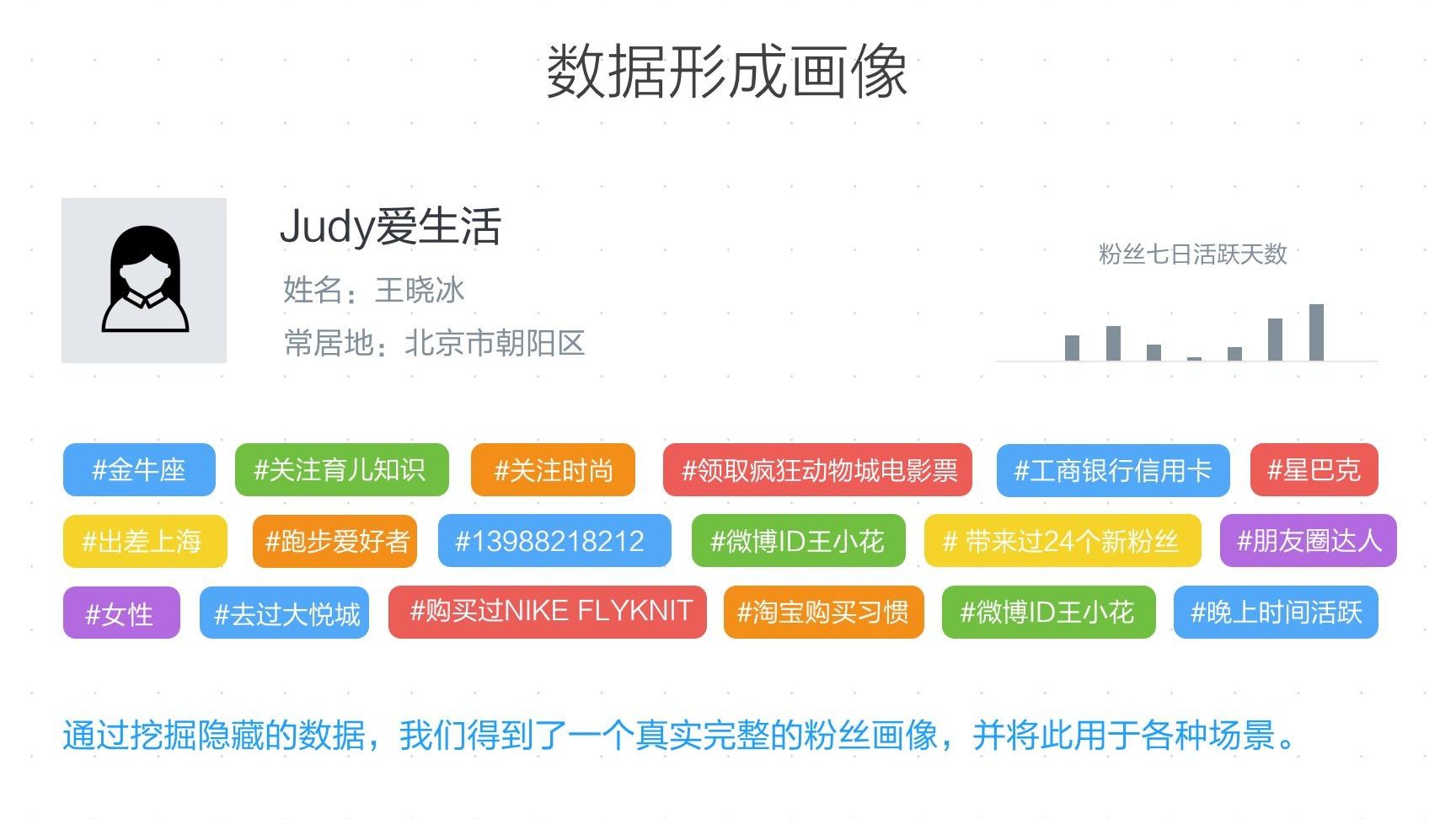

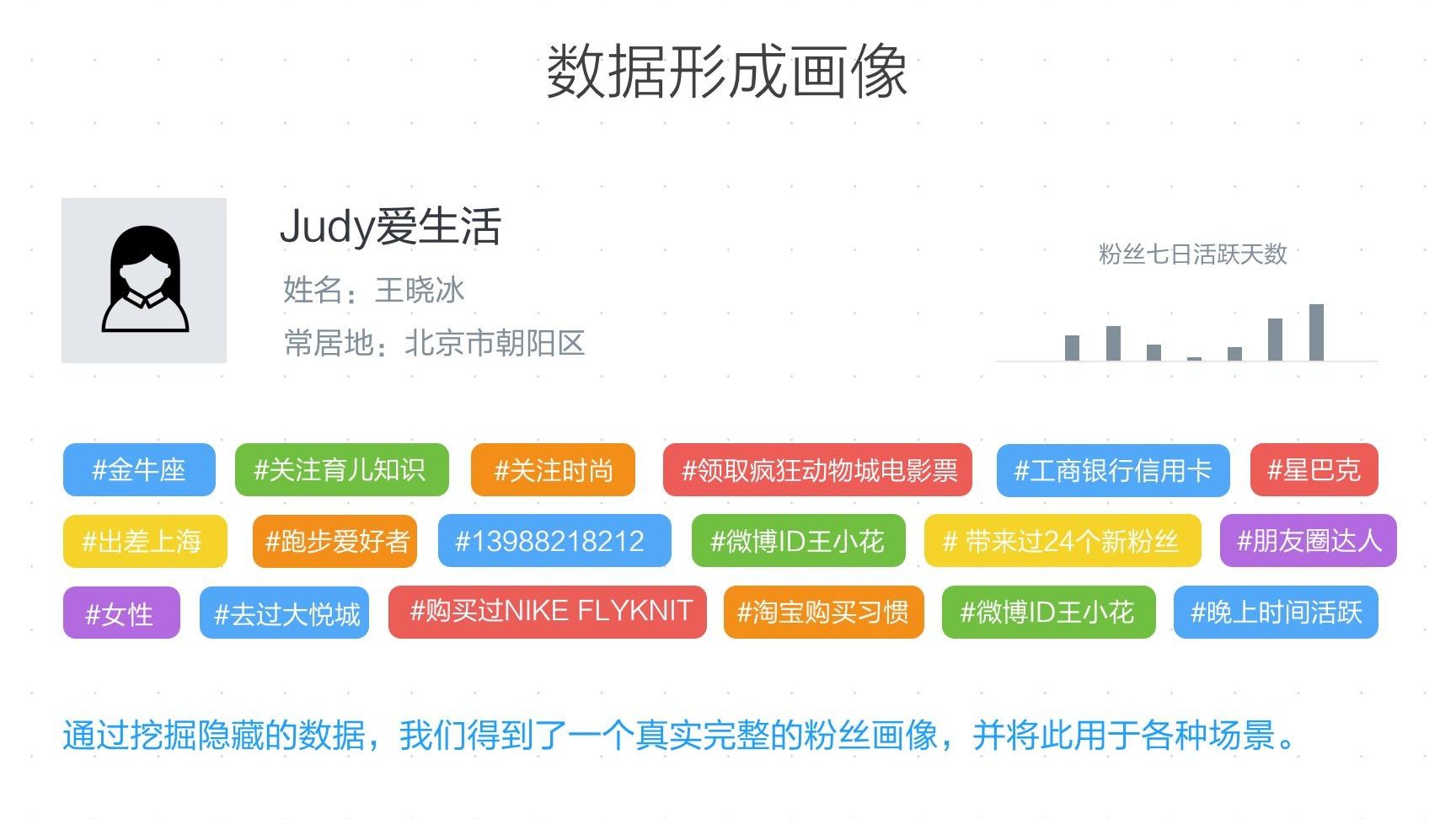

📊 粉丝数据变成 "糊涂账"

定位不准最直观的后果,就是粉丝画像彻底失真。后台数据里,年龄跨度从 18 岁到 60 岁,地域遍布一二线城市和十八线乡镇,兴趣标签同时包含 "考研党"" 宝妈 ""退休生活"—— 这种 "全人群覆盖" 的假象,其实是运营者的自欺欺人。

我见过一个本地生活号,既推高端餐厅探店,又发菜市场砍价技巧,结果后台显示 25-35 岁的白领和 55 岁以上的退休大爷大妈各占 40%。每次发餐厅推荐,大爷大妈觉得 "太贵没必要";发菜市场攻略,白领们觉得 "太接地气不想看"。后台的平均阅读时长从 3 分钟跌到 40 秒,但运营者还在沾沾自喜 "粉丝基数大"。

更致命的是用户行为数据混乱。同一个公众号里,有人天天点开育儿文章,有人只看财经分析,还有人专挑搞笑段子转发。这种情况下,系统的算法推荐完全失效 —— 你想给宝妈推母婴用品,结果推给了刚毕业的大学生;你想给年轻人推潮流资讯,却塞给了退休老人。最后就是打开率断崖式下跌,从 10% 跌到 2% 都不奇怪。

有个做职场内容的号主跟我诉苦,他一开始想做 "应届生求职指南",后来觉得 "中年职场危机" 话题火,就混着写。结果现在粉丝里,22 岁的应届生和 45 岁的中层管理者各占一半。每次发应届生相关的内容,中年粉丝就取关;发职场危机的文章,应届生又觉得 "离我太远"。半年下来,粉丝总量没涨多少,活跃用户却少了三分之二。

这种混乱的数据还会误导运营决策。你以为 "粉丝喜欢职场干货",其实只是其中一部分人的偏好;你觉得 "某个话题热度高",其实只是小部分人的狂欢。基于这种糊涂账做的运营策略,只会让定位更偏,陷入恶性循环。

💰 商业化之路被彻底堵死

公众号变现的核心是 "精准匹配"—— 广告主花钱买的,是你的用户和他们的产品受众重合度。定位不准导致的粉丝画像混乱,直接让这条路被堵死。

我认识一个时尚类公众号的运营,她的号原本做 "职场女性穿搭",后来觉得 "少女风" 更火,就加了大量学生党内容。结果现在粉丝里,25-35 岁的职场女性和 16-22 岁的学生各占一半。有次接了个高端女装品牌的广告,数据惨不忍睹 —— 点击转化率只有 0.3%,品牌方直接把他们拉进了黑名单。

广告主不是傻子,他们投放前会仔仔细细研究你的后台数据。当他们看到你的粉丝年龄、消费能力、兴趣标签杂乱无章时,第一反应就是 "这钱投了肯定打水漂"。就算你报价再低,他们也宁愿选择粉丝量少但画像精准的号。

有个美妆号主跟我吐槽,她之前接了个高端护肤品广告,客单价 2000+。结果后台数据显示,粉丝里学生党占 60%,根本买不起。最后转化量为零,品牌方不仅没结款,还在行业群里点名批评她 "数据造假"。现在半年过去了,再也没有品牌敢找她合作。

就算侥幸接到广告,效果也会惨不忍睹。你给学生党推贵妇面霜,给宝妈推游戏装备,给退休老人推潮流球鞋 —— 转化率能高才怪。广告主花了钱没效果,下次肯定不会再来;粉丝看到不相关的广告,只会觉得 "这个号太 low 了",加速取关。

📉 品牌价值被透支成 "地摊货"

公众号的定位,本质上是在用户心智中建立一个清晰的标签。比如提到 "深夜发媸",大家就想到 "毒舌时尚评论";提到 "咪蒙"(虽然已注销),就想到 "情绪化的女性话题"。定位模糊的号,就像没有商标的商品,用户记不住,更谈不上忠诚度。

我见过一个情感类公众号,今天写 "甜甜的恋爱故事",明天发 "如何手撕渣男",后天又聊 "婚姻保鲜技巧"。粉丝留言里最常见的就是 "我关注你到底是为了看什么?"。时间久了,用户对这个号的认知就是 "乱七八糟什么都发",既不会主动打开,更不会推荐给朋友。

这种品牌认知的混乱,会让用户失去信任感。就像你买牛奶,今天买到的是纯牛奶,明天变成酸奶,后天又成了乳饮料,你肯定会觉得这个牌子不靠谱。公众号也是一样,当用户觉得你 "不专业"" 没特色 "时,就会把你归为" 可有可无 " 的类别,一旦微信列表满了,第一个被清理的就是你。

有个做美食内容的号主跟我讲,他一开始专注做 "街头小吃测评",积累了一批忠实粉丝。后来觉得 "高端餐厅" 更有格调,就混着写。结果现在,老粉丝觉得 "你飘了,忘了初心",新粉丝觉得 "你不够专业,不如专门做高端的号"。现在他的号就像个 "四不像",既没了街头小吃的烟火气,又缺了高端餐厅的专业度,品牌价值跌得一文不值。

更可惜的是,这种品牌透支是不可逆的。就像一张白纸被揉皱了,再怎么抚平也会有痕迹。一旦用户对你形成 "混乱"" 不专业 " 的印象,想再扭转过来,付出的成本是重新做一个号的几倍甚至几十倍。

🚫 变现模式全面受限

公众号的变现方式不止广告,还有电商、知识付费、社群等。但定位模糊的号,这些路基本都走不通。

先说电商。你卖的货必须和粉丝需求匹配才行。如果你的粉丝里既有刚毕业的穷学生,又有月薪十万的高管,你选什么价位的商品?选便宜的,高管看不上;选贵的,学生买不起。有个做穿搭的号主尝试开电商,既卖 99 元的 T 恤,又卖 9999 元的奢侈品,结果半年下来,总销售额还不够交供应商的定金。

知识付费更是如此。你想推出 "职场晋升课",但粉丝里有一半是学生;你想做 "考研备考指南",另一半职场人又不需要。有个教育类公众号,因为定位混乱,推出的课程涵盖从幼儿园到考研,结果每个课程的报名人数都寥寥无几。用户的评价很直接:"什么都教,肯定什么都教不好"。

社群运营也会受影响。同一个社群里,有宝妈在聊育儿经,有学生在讨论考试,有职场人在吐槽老板 —— 最后只会变成 "水群",没人愿意活跃。有个做读书类公众号的运营者跟我诉苦,他建了个粉丝群,结果每天的聊天内容从文学名著扯到明星八卦,最后只能靠发红包维持活跃度,根本达不到 "知识交流" 的初衷。

就连最简单的赞赏功能,定位模糊的号也很难做好。用户愿意打赏,是因为觉得你的内容 "对我有用"" 说到我心坎里了 "。如果你的内容忽左忽右,用户根本不知道该为哪类内容买单。有个生活类公众号,今天发心灵鸡汤,明天推旅游攻略,结果赞赏率从 5% 跌到 0.3%,运营者连服务器费用都快付不起了。

📈 想转型?难如登天

定位不准的号,想后期调整方向,难度比重新做一个号还大。因为你要面对的,是已经被 "养歪" 的粉丝群体。

我见过一个科技类公众号,一开始什么都写,从手机测评到 AI 技术,再到互联网八卦。后来想专注做 "AI 深度分析",结果每次发专业内容,老粉丝就留言 "看不懂,还是以前的八卦好看";取消八卦内容,又掉粉严重。折腾了半年,粉丝量掉了一半,新内容的阅读量还不如以前的零头。

这就像你开了家火锅店,后来想改成日料店。老顾客会觉得 "你变了",纷纷离开;新顾客看到你以前是开火锅店的,会怀疑 "你做日料专业吗"。最后就是两边不讨好。

定位调整最大的难点,是要打破用户已经形成的固有认知。就像 "脑白金" 一开始是做保健品的,后来想做饮料,消费者根本不买账 —— 大家想到脑白金,就是 "送礼的保健品",没人会觉得它的饮料好喝。公众号也是一样,用户一旦对你有了 "杂七杂八" 的印象,再想让他们认可你的新定位,难上加难。

有个职场类公众号的运营者跟我吐槽,他花了一年时间,想把号从 "职场鸡汤" 转型为 "硬核职场技能"。结果每次发技能文,阅读量就暴跌;偶尔发篇鸡汤,阅读量立刻反弹。现在他陷入两难:继续发鸡汤,号没前途;发技能文,粉丝不买账。最后只能眼睁睁看着号慢慢死掉。

所以说,公众号定位这事儿,一开始就要想清楚。宁肯小而美,也不要大而全。精准的定位,才能带来精准的粉丝,精准的商业价值。否则,只会陷入 "粉丝混乱→变现困难→运营乏力" 的死循环,最后只能黯然离场。