📱 产品测评前必须做的 3 项准备工作

说真的,很多人写产品测评就直接上手体验产品了。这种做法真的容易踩坑。你想啊,连测评的目标都没搞清楚,写出来的东西要么泛泛而谈,要么抓不住重点。所以第一步得明确测评目标 —— 是给新手选品参考?还是帮老用户判断是否需要升级?目标不同,测评的侧重点能差出十万八千里。

然后就得摸透目标用户。别觉得这是废话,你测评一款面向企业的 SaaS 工具,却整天纠结 “普通用户会不会觉得界面复杂”,这不是白费功夫吗?去看看产品的官方介绍、用户评论区,甚至找几个真实用户聊两句,搞清楚他们的核心需求是什么。比如学生党看重性价比,企业用户更在意稳定性,这些都得提前摸清楚。

最后别忘了研究竞品。没有对比就没有伤害,也没有说服力。同样是做在线协作,飞书和钉钉的差异在哪?你的测评得说出个一二三来。至少找 2-3 款同类型的主流产品,列个表格对比核心功能,这样写出来的内容才有干货,用户才愿意看。

🔍 核心功能测评要抓住这 4 个关键点

功能完整性不是看产品有多少按钮,而是看能不能解决用户的核心问题。比如一款视频剪辑软件,新手最需要的是快速出片、自动字幕这些功能。要是它把精力都放在了专业调色这种高级功能上,却连基础的转场特效都做得稀烂,那就算不上合格。测评的时候得把自己当成真实用户,列一个 “必须满足的功能清单”,一项项对照着测。

易用性这块,很多产品容易犯 “想太多” 的毛病。按钮藏得太深,操作步骤绕来绕去,用户用了半天都找不到北。你可以记录第一次使用的感受:从下载到完成第一个任务花了多久?有没有卡壳的地方?那些需要 3 步以上才能完成的操作,是不是真的有必要这么复杂?这些细节写出来,读者一看就知道这产品到底好不好用。

稳定性是最容易被忽略但又最致命的。前阵子测过一款协作工具,功能设计得挺巧妙,可动不动就卡顿,文件传着传着就断了。这种问题光看介绍发现不了,必须实打实用上几天,模拟高频率使用场景。比如同时开 10 个文档编辑,或者在不同网络环境下测试加载速度,这些数据拿出来才有说服力。

创新性不能为了创新而创新。有些产品为了标榜自己 “不一样”,搞了一堆花里胡哨的功能,结果反而增加了用户的学习成本。真正的创新是解决了别人没解决的痛点,或者把老问题用更简单的方式解决了。比如某款笔记软件,把语音转文字和思维导图结合起来,这就比单纯堆功能要聪明得多。测评时得判断这些创新是真有用,还是只是噱头。

📊 用户体验测评要关注的 5 个隐性维度

界面设计不只是好看不好看,更重要的是 “信息层级” 是否清晰。重要的功能是不是一眼就能看到?同类按钮的样式、位置是不是统一?有次测一款理财 APP,把 “充值” 和 “提现” 按钮做得一模一样,颜色都没区分,这就很容易让用户误操作。这种细节虽然小,但直接影响用户的信任度。

操作流程的顺畅度,得从用户的使用场景出发。比如外卖 APP,用户饿的时候打开,肯定希望快点下单。要是每次都得点 5 步以上才能看到附近的餐厅,或者结算页面跳出一堆无关的优惠弹窗,谁还有耐心用下去?测评时可以录屏记录操作步骤,回头对着视频一点点抠,看看哪些地方能优化,哪些地方简直是反人类。

反馈机制做得好的产品,会让用户感觉被重视。提交一个问题后,多久能收到回复?回复是模板化的还是针对性的?有没有告诉你问题解决的进度?之前用某款办公软件,反馈了一个 BUG,第二天就收到了工程师的电话,还详细解释了修复计划,这种体验就很加分。测评时可以故意提交一个小问题,看看产品的反应速度和态度。

兼容性问题在多设备时代越来越重要。手机端和电脑端的数据能不能无缝同步?iOS 和安卓版本的功能是不是一致?有款设计软件在 iPad 上用着很流畅,到了安卓平板上却频频闪退,这种情况必须在测评里指出来。特别是针对跨设备使用的产品,一定要在不同系统、不同型号的设备上都测一遍。

accessibility(无障碍设计)虽然不是所有人都能用到,但能看出产品的用心程度。比如有没有语音辅助功能?文字对比度够不够高,方便视力不好的用户?这些细节虽然小众,但体现了产品的人文关怀。测评时提一嘴,能让内容显得更专业、更全面。

📈 用数据说话的测评才站得住脚

用户留存率是判断产品价值的硬指标。可以去第三方数据平台查一下,这款产品的 7 日留存、30 日留存是多少?和同类产品比处于什么水平?要是一款社交 APP,用户注册后三天就再也不打开了,那说明它根本留不住人,功能再花哨也没用。测评时把这些数据摆出来,比空泛的 “很好用” 有说服力多了。

转化率能看出产品的商业化能力。比如一款工具类产品,免费用户转化成付费用户的比例是多少?转化路径顺不顺畅?有没有强行推送付费信息,让用户反感?有款思维导图软件,免费版功能限制得太死,刚画了没几笔就弹窗要付费,这种吃相难看的做法,转化率再高也不值得推荐。

性能数据不能只看官方宣传。自己实测一下启动速度、内存占用、耗电量。同样是视频会议软件,有的打开要加载 10 秒,有的 2 秒就能进入会议室;有的开一小时会议耗 50% 的电,有的只耗 20%。这些数据对用户来说太重要了,尤其是手机用户,谁也不想用个 APP 把电都耗光了。

用户评价要会筛选。应用商店里的好评、差评都得看,但不能全信。有些好评明显是刷的,差评可能只是个别用户的极端情况。可以重点看那些带具体场景的评价,比如 “我在开会时突然闪退了” 比 “垃圾软件” 有价值得多。还可以去知乎、小红书看看真实用户的分享,这些地方的评价往往更客观。

🔄 测评内容怎么写才能有流量、有转化

标题得让人有点击欲,但不能标题党。可以试试 “痛点 + 解决方案” 的模式,比如 “别再乱选剪辑软件了!3 款实测后,这款最适合新手”。或者用数据说话,“亲测 15 天,这款协作工具让我们团队效率提升了 40%”。标题里带上具体产品名和目标人群,既能吸引精准用户,又符合 SEO 优化。

开头要快速抓住读者。可以用一个常见的场景,比如 “你是不是也遇到过这种情况:下载了一款好评如潮的 APP,用了没两天就卸载了?” 然后引出测评的目的,“今天就帮你避坑,聊聊怎么选到真正好用的产品”。别一上来就堆专业术语,让人看不下去。

结构要清晰,让读者能快速找到自己关心的部分。可以在开头加个目录,或者用小标题把每个部分的核心观点标出来。比如在讲功能测评时,用 “✅ 这 3 个功能必须有 ❌ 这 2 个功能是鸡肋” 这样的形式,一目了然。手机阅读时代,没人有耐心看长篇大论,得让读者扫一眼就知道有没有价值。

结尾要有明确的行动指引。可以根据不同用户需求,给出具体建议,比如 “如果你是学生党,选 A 产品性价比最高;如果你是企业用户,B 产品的协作功能更适合你”。再留个互动话题,比如 “你用过哪款让你惊艳的产品?评论区聊聊”,增加用户参与感,也能提高内容的活跃度。

🌐 测评内容的传播得选对平台

知乎适合做深度测评,用户愿意花时间看长文。可以多引用数据,分析背后的逻辑,比如 “为什么这款产品的留存率比竞品高 20%?我们拆解了它的 3 个运营策略”。回答相关问题时,把测评内容自然地融入进去,既能引流,又能建立专业形象。

小红书用户更看重直观体验。可以多用场景化的描述,比如 “早上通勤时用这款 APP 背单词,界面干净,没有广告,地铁上信号不好也能离线用”。配上自己实测的截图(虽然这里不能插图片,但写作时要考虑到),更容易获得共鸣。标题可以活泼一点,比如 “被闺蜜安利的 APP,用了一周真的离不开了!”

抖音、快手适合做短平快的测评。把核心观点提炼出来,用口语化的表达讲清楚 “这款产品好在哪,不好在哪”。比如 “30 秒告诉你,这款剪辑软件值不值得下载:优点是自动字幕超准,缺点是导出速度慢”。节奏要快,信息要密集,让用户在短时间内 get 到重点。

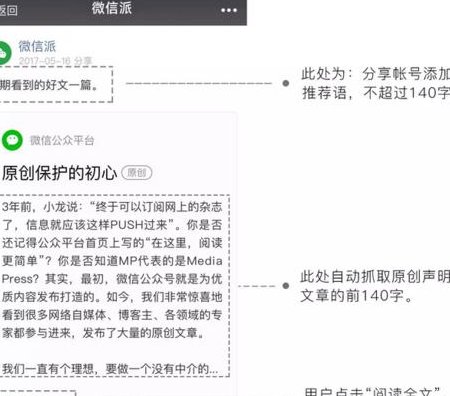

公众号适合做系列测评。可以先做个概览,再分几期深入讲不同维度,比如 “办公软件测评上篇:功能对比”、“办公软件测评下篇:用户体验”。文末引导用户关注,收集他们想看的测评产品,形成互动,既能保证内容持续输出,又能积累精准粉丝。

写测评不是为了批判谁或者吹捧谁,最终目的是帮用户做出正确的选择。所以一定要保持客观,好的地方夸到位,不好的地方也别藏着掖着。毕竟读者信任你,才会来看你的内容,辜负这份信任,再多的流量也留不住。

说真的,做产品测评时间长了,会发现好产品都有个共同点:不是试图满足所有人的需求,而是把核心用户的核心需求做到极致。测评的时候,抓住这一点,写出来的内容自然就有价值。