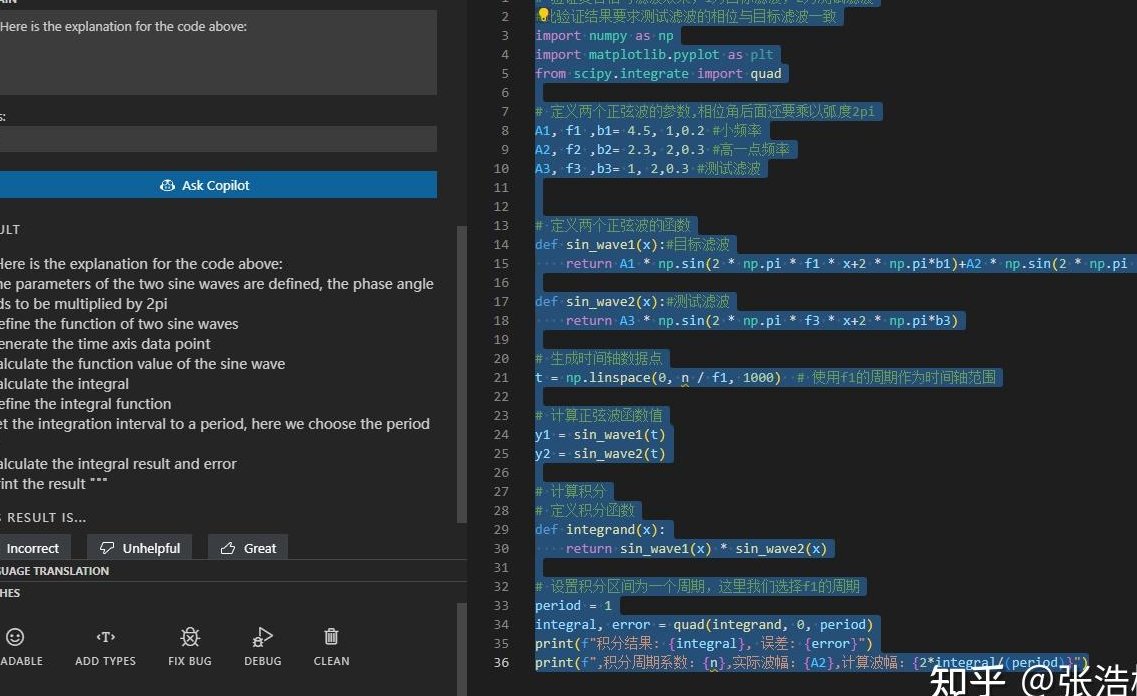

上周帮朋友排查一个线上 bug,顺着调用链找到一段 AI 生成的代码,足足花了三个小时才弄明白逻辑。那段代码功能实现得挺巧妙,上线时测试也没发现问题,但运行半年后数据量上来,隐藏的性能炸弹突然爆炸。这让我想起圈内常说的一句话:AI 生成代码是 “借高利贷”,今天省的时间,明天要连本带利还回去。

🌐 即时效率背后的维护陷阱

现在打开任何一个主流 IDE,AI 辅助编程工具都是标配。敲个注释,回车就能生成一段循环;提个功能需求,几秒钟就能拿到完整函数。不少团队在赶进度时,AI 生成代码的使用率能占到 30% 以上。但上个月某电商平台技术团队的复盘报告显示,他们季度线上故障中有 42% 的根源是 AI 生成代码,其中 80% 发生在上线后的维护阶段。

问题出在 AI 的 “讨好型” 生成逻辑上。为了快速满足需求,AI 会倾向于生成冗余代码。比如实现一个用户登录验证,它可能同时引入三个加密库,其实项目里已经有成熟的工具类。这些多余的依赖在初期测试中不会暴露,但随着项目迭代,会逐渐变成内存泄漏的温床。我见过最夸张的案例,一段 AI 生成的订单状态流转代码,比人工编写的版本多了 23 个不必要的判断分支,后期每加一个新状态,维护成本就翻倍。

更麻烦的是隐性技术债。AI 生成代码时不会考虑项目的整体架构规范。比如团队一直用 Repository 模式分层,AI 可能突然插入一段直接操作数据库的代码。这些 “暗线” 在代码评审时如果没被发现,后期重构就是灾难。有个做 SaaS 的朋友吐槽,他们为了统一代码风格,不得不把半年内 AI 生成的 3000 多行代码全部重写,花的时间比当初生成这些代码多了五倍。

📝 可读性:维护者的 “天书” 困境

代码是写给人看的,机器能跑只是基本要求。这一点上,AI 生成的代码常常不及格。前阵子帮一个创业团队做代码审计,发现他们的核心业务逻辑里,AI 生成的函数命名能让人崩溃 ——handleData、processInfo、doSomething这类模糊的命名占了 40%,甚至出现tempVar1、tempVar2这种纯占位符变量。

这些命名问题直接导致维护效率暴跌。有次排查支付超时的问题,看到一段 AI 生成的退款处理代码,里面用flag作为关键判断变量。顺着逻辑走下去,发现这个flag在不同分支里分别代表 “是否退款”“是否需要通知用户”“是否生成日志” 三个含义。最后定位到 bug 时,维护工程师苦笑:“还不如自己重写来得快。”

逻辑跳跃也是个大麻烦。AI 擅长用复杂的三元表达式和链式调用压缩代码行数,一行代码实现十几步操作很常见。这种 “炫技式” 写法看起来高效,实际调试时单步执行都能让人头晕。某教育平台的技术负责人说,他们规定 AI 生成的代码必须拆分成短句,哪怕多写几行,“现在团队里没人敢直接用 AI 生成的嵌套逻辑,上次一个嵌套五层的 map 操作,改个小需求愣是查了一下午依赖关系。”

📚 注释缺失:维护者的 “考古” 现场

打开很多 AI 生成的代码文件,会发现注释要么极简要么错误。某大厂的后端开发告诉我,他们统计过,AI 生成的代码中,关键业务逻辑的注释覆盖率平均只有 17%,远低于团队要求的 70%。更糟的是,有些注释和代码功能完全对不上,明显是 AI “瞎编” 的。

这种情况在调试时能把人逼疯。有段生成 PDF 报表的代码,注释写着 “按用户等级排序”,实际执行的却是按注册时间排序。维护人员按照注释逻辑改了半天,发现问题越来越多。后来才明白,AI 是根据函数名猜的注释,根本没理解实际业务规则。

文档断层更致命。AI 生成代码时不会同步更新项目文档,甚至不会在代码里留下设计思路。一个做企业服务的团队,上线半年后要给客户做定制化开发,结果发现核心模块是 AI 生成的,没人能说清里面某个算法的设计初衷。最后不得不花三周时间逆向工程,才弄明白代码逻辑,客户早就被竞争对手抢走了。没有注释和文档的代码,就像没有说明书的机器,坏了只能砸掉重来。

🔄 版本迭代中的兼容性噩梦

代码维护绕不开版本迭代,但 AI 生成的代码在这方面简直是 “定时炸弹”。上个月协助升级一个电商系统的支付模块,发现早期 AI 生成的退款接口,居然直接把订单 ID 作为数据库主键使用。随着业务扩展,订单 ID 规则改变后,这段代码成了重构的最大障碍 —— 改它会影响 12 个下游系统,不改又满足不了新需求。

这种兼容性问题根源在于 AI 的 “短视”。它只关注当前功能实现,不会考虑未来扩展。比如生成用户表结构时,AI 可能图方便用 int 类型存用户 ID,等到用户量突破 20 亿,类型溢出的问题就会爆发。某社交产品就吃过这个亏,为了把 AI 生成的 int 类型改成 bigint,全量数据迁移花了整整两天,期间服务只能降级运行。

依赖库的版本冲突更常见。AI 生成代码时,会默认引入最新版本的第三方库,但项目里可能因为其他模块限制,必须使用旧版本。有个做工具类 APP 的团队,AI 生成的图片处理代码依赖了某库的 2.0 版本,而项目主框架只能兼容 1.5 版本,为了协调这个冲突,三个开发人员调试了四天。

👥 团队协作中的隐形壁垒

多人协作开发时,AI 生成代码的风格混乱问题会被放大。同一个项目里,可能出现 AI 根据不同开发者的提示词,生成截然不同的代码风格 —— 有的用驼峰命名,有的用下划线;有的偏好函数式编程,有的喜欢面向对象。某互联网金融公司的技术总监说,他们团队因为这个问题,代码合并时的冲突率上升了 60%,每次迭代光解决冲突就要多花一天时间。

知识传递也成了难题。新人接手项目时,面对 AI 生成的代码往往无所适从。没有上下文说明,没有设计思路,只能硬着头皮读代码。有个刚入职的应届生吐槽,他花了两周才搞懂一段 AI 生成的权限控制逻辑,而这段代码的原作者(其实是 AI)根本没法请教。这种情况直接导致团队的人力成本上升,培养周期拉长。

更麻烦的是责任界定。线上出了问题,查出来是 AI 生成的代码有漏洞,该谁负责?提需求的产品经理?执行生成的开发?还是审核的技术负责人?某创业公司就因为这个问题吵过好几次,最后不得不规定:谁提交 AI 生成的代码,谁就要对它的生命周期负全责。

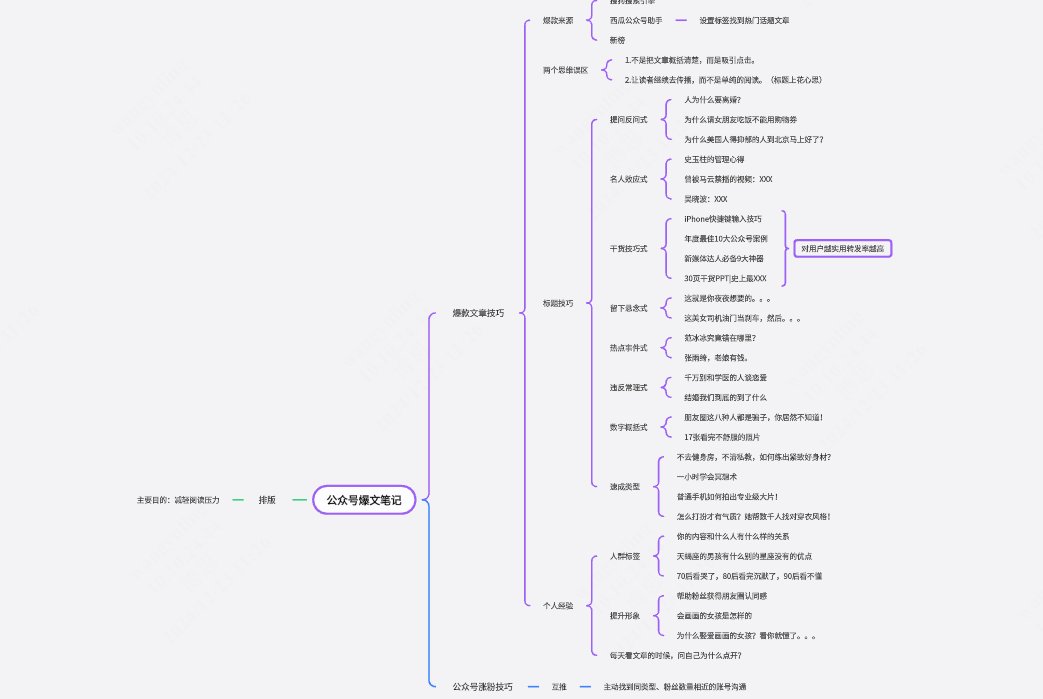

🛠️ 让 AI 生成代码可控的实践方案

并不是说 AI 写代码完全不能用,关键是建立 “围栏”。某上市公司的做法值得借鉴:他们要求所有 AI 生成的代码必须经过 “三重过滤”—— 先过静态代码检查工具,再由团队里的资深开发做逻辑评审,最后在测试环境跑满 24 小时压力测试。这套流程下来,AI 代码的维护问题减少了 70%。

制定明确的提示词规范也很重要。与其让 AI 自由发挥,不如在提示词里写清楚项目规范:“请生成符合阿里巴巴 Java 开发手册的代码”“变量命名必须包含业务含义”“避免使用第三方库,优先用项目已有的工具类”。有个做 ERP 系统的团队,光是优化提示词,就让 AI 生成代码的复用率从 35% 提升到了 68%。

人工补充 “维护基因” 是核心。在 AI 生成代码后,开发人员必须补充三件事:完善注释(包括为什么这么做,而不是做了什么)、添加版本兼容说明、记录可能的优化点。某 SaaS 企业的实践显示,花 20% 的时间做这些事,能让后期维护效率提升 3 倍以上。

说到底,AI 更像个 “实习生”—— 能帮你处理重复工作,但产出的东西需要仔细把关。真正靠谱的开发,不会把代码的生命周期完全交给 AI。毕竟,写代码是一时的事,维护代码才是长久的事。