🛠️ 搞懂 “看一看” 推荐逻辑:先摸透平台的 “脾气”

好多新号运营者一上来就闷头写内容,却没搞清楚 “看一看” 到底怎么推荐文章。这功能和朋友圈、公众号推送不一样,它靠的是社交关系链里的互动数据。你想想,微信用户那么多,平台咋决定把你的文章推给哪些人?关键就看你内容在好友圈子里的 “受欢迎程度”。好友点击 “在看”、分享到朋友圈、收藏文章,这些行为都会给你的内容 “加分”,触发推荐机制。

举个例子,要是一篇文章被 10 个好友同时点赞,系统就会觉得这内容肯定不错,赶紧推给更多人。反过来,要是发出去半天没人互动,系统可能就默认这内容没啥吸引力,自然不会给太多流量。所以新号想撬动推荐,首先得明白:社交推荐的核心是 “好友行为加权”,不是单纯看粉丝数量。你得想办法让有限的初始用户产生高质量互动,才能激活推荐引擎。

还有个细节要注意,“看一看” 的推荐分 “首页” 和 “朋友在看” 两个板块。“朋友在看” 更依赖直接好友的互动,而 “首页” 会综合用户兴趣标签和社交互动数据。新号没粉丝咋办?那就从 “朋友在看” 入手,先让身边的人、小圈子里的用户产生互动,积累初始数据,慢慢往 “首页” 推荐池渗透。

📝 内容选题:3 类高传播性选题,让好友忍不住点 “在看”

新号做内容最容易犯的错就是 “自嗨”,写自己觉得好的,不管用户愿不愿意分享。想让 “看一看” 推荐,选题得符合两个条件:一是能引发情感共鸣,二是有社交分享价值。啥叫社交分享价值?就是用户觉得转发这篇文章,能体现自己的品味、传递某种观点,或者给朋友提供帮助。

🔥 热点 + 痛点:借势流量,戳中用户真实需求

追热点是新号快速获得关注的好办法,但别盲目追。要找和目标用户相关的热点,然后往深处挖痛点。比如职场类新号,遇到 “35 岁危机” 的热点,别只说现象,要分析具体解决办法,像 “35 岁被裁员,这 3 个技能变现方向越早准备越好”。这种选题既有热点流量,又能帮用户解决问题,大家愿意转发给有需要的朋友。

😭 情感共鸣:用故事和细节打动用户,触发分享欲

人都是感性的,尤其是亲情、友情、职场奋斗这类话题。写情感类内容,别光讲道理,多讲具体的故事和细节。比如写 “北漂 5 年,我终于明白父母说的‘稳定’是什么”,通过自己租房、加班、生病的细节,让用户感同身受。当他们觉得这篇文章 “说出了我的心声”,就会主动分享到 “看一看”,甚至转发到朋友圈。

📈 实用干货:带 “清单体”“步骤化” 的内容,社交价值拉满

实用干货类内容在 “看一看” 里传播也不错,因为用户转发能体现 “我在分享有用的东西”。但要注意,干货得 “颗粒度” 够细,别太笼统。比如 “新手做小红书,7 天涨粉 1000 + 的 5 个实操步骤”,比 “如何做好小红书” 更受欢迎。最好能做成清单、表格,方便用户收藏和转发,这种内容好友看到了,第一反应就是 “存下来慢慢看”,顺手就点了 “在看”。

🚀 互动设计:3 个小技巧,让初始用户主动帮你 “传播”

新号没粉丝,就得想办法让有限的用户多互动。互动数据上去了,系统才会觉得你内容好,给更多推荐。这里有几个实操技巧,亲测有效。

🌟 开头设 “钩子”:用问题引导用户参与

文章开头别直接讲内容,先抛个问题,让用户有代入感。比如写减肥类文章,开头可以问:“你是不是试了 10 种减肥方法,还是没瘦下来?其实问题出在这 3 个细节上……” 用户看到问题,会想 “对啊,我就是这样”,然后接着看内容。结尾再呼应一下,比如 “你平时减肥踩过哪些坑?评论区告诉我,帮你分析”,引导用户留言,增加互动率。

🤝 利用 “社交压力”:合理引导用户点击 “在看”

很多用户其实愿意分享好内容,但可能没意识到点击 “在看” 能帮到你。可以在文章里适当引导,比如 “觉得这篇文章对你有帮助的话,点个‘在看’,让更多朋友看到,一起避开这些坑”。注意别硬广,要自然,让用户觉得是在做好事,不是帮你打广告。还有个小技巧,把引导语放在文章中间,比如讲完一个重点后,插一句 “看到这里觉得有用的,别忘了点个在看哦”,这时候用户正有收获感,更容易行动。

📱 私域导流:把 “看一看” 用户引到微信生态,形成闭环

新号刚开始,微信好友、社群都是宝贵的初始流量。发文章后,把链接分享到自己的朋友圈,配文别太官方,像 “刚写了篇干货,觉得对做新媒体的朋友有用,点击‘在看’就能看到,帮我捧个场呗”。如果有社群,也可以发进去,让群成员帮忙互动。记住,用户在 “看一看” 点击 “在看” 后,他们的好友会看到推荐,这时候你的内容就进入了更大的社交圈,形成裂变。

🌐 微信生态联动:打通 3 大流量入口,放大推荐效果

“看一看” 不是孤立的,它和微信公众号、朋友圈、社群、小程序等都是连通的。新号要学会利用整个微信生态的流量,给 “看一看” 推荐 “助力”。

✨ 公众号:图文排版 + 文末引导,提升 “在看” 转化率

如果你有公众号,发文章时排版别太复杂,重点内容用加粗、分段清晰,方便手机阅读。文末除了引导点击 “在看”,还可以加个小互动,比如 “你对哪个部分最有感触?点在看后留言,我会抽 3 位送资料包”。另外,公众号的 “阅读原文” 可以链接到你的小程序或者其他落地页,但别滥用,主要还是引导用户在 “看一看” 互动。

👥 社群 + 朋友圈:精准投放,激活 “二度人脉”

把文章分享到目标用户的社群,但别直接发链接就走,写一段走心的推荐语,比如 “刚看完这篇文章,里面提到的 XX 方法,我上周试了试,真的有用,分享给群里的小伙伴~觉得有用的记得点在看哦”。朋友圈发布时间选在早晚高峰,比如早上 8-9 点,晚上 9-10 点,配文结合自己的感受,比如 “今天看到一篇超干货的文章,关于 XX 的,看完马上记了 3 页笔记,点在看就能看到,推荐给大家”。这样好友看到后,更愿意点击和互动。

🚀 小程序 + 视频号:多形态内容,覆盖不同用户

如果有能力,可以把文章内容做成短视频,发在视频号,视频描述里引导用户 “点击链接看全文,觉得有用点个在看”。小程序可以做个简单的工具或资料包,用户点击 “在看” 后才能领取,比如 “回复‘在看’获取 XX 资料”。不过小程序功能别太复杂,新号先把核心内容做好,再慢慢拓展。

⏰ 发布策略:时间 + 频率 + 数据复盘,缺一不可

好多新号发文章没规律,想发就发,结果推荐效果不稳定。“看一看” 的推荐和发布时间、频率有很大关系,得好好琢磨。

🕒 黄金发布时间:避开高峰,选用户 “碎片化时间”

早上 7-9 点,中午 12-1 点,晚上 8-10 点,这几个时间段是用户刷手机的高峰,但竞争也激烈。新号可以试试 “错峰发布”,比如早上 6-7 点,这时候好多人刚起床,刷手机的人少,你的文章更容易出现在 “朋友在看” 里。还有周末晚上 10 点后,大家放松的时候,分享欲也强。不过具体时间得结合你的目标用户习惯,比如学生党可能晚上 11 点后还在刷,上班族周末早起的少,这些都需要慢慢测试。

📊 发布频率:每周 2-3 篇,保证质量优先

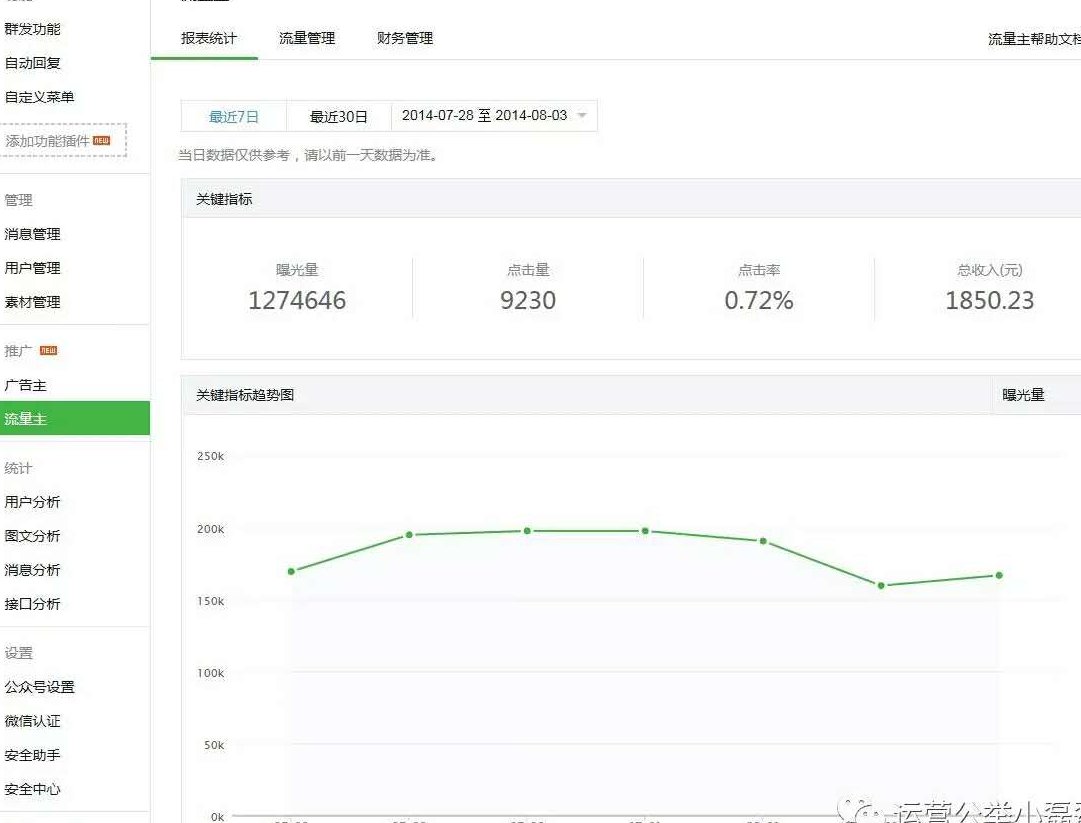

新号别贪多,每周发 2-3 篇高质量内容,比每天发但质量差的好太多。“看一看” 推荐很看重单篇内容的互动数据,一篇爆文带来的流量,可能比 10 篇普通文章还多。每次发完后,过 12 小时看数据,重点看 “在看” 数、分享数、阅读完成率。如果某篇文章互动率高,赶紧把链接转发到更多精准社群,助推一把,让它进入更大的推荐池。

🔍 数据复盘:这 3 个指标,决定你能不能 “冷启动”

每次发布后,记下来 3 个数据:“在看” 转化率(“在看” 数 / 阅读数)、分享率、好友点击占比。“在看” 转化率超过 5%,说明内容吸引力不错;分享率高,代表用户愿意主动传播;好友点击占比高,说明你的初始用户质量好,帮你打开了社交圈。如果某篇数据不好,别急着否定,可能是选题不对、发布时间不好,多试几次,找到规律。

📌 避坑指南:新号常犯的 3 个错误,千万别踩

❌ 只关注 “阅读量”,忽略 “互动数据”

好多新号看到阅读量涨了就开心,其实 “看一看” 推荐更看重互动。比如一篇文章阅读量 1000,“在看” 只有 10 个;另一篇阅读量 500,“在看” 有 50 个,后者更容易获得推荐。所以每次写文章,先想 “怎么让用户看完愿意点在看、分享”,比单纯追求阅读量更重要。

❌ 内容太 “硬”,缺乏 “社交属性”

有些干货号,文章写得很专业,但全是数据、理论,用户看完觉得 “有用”,但不想分享。因为分享这种文章,没法体现自己的情感或观点。所以写干货时,加一点个人经历、感受,让内容更有 “温度”,比如 “我上周用这个方法,结果 XX,所以大家一定要注意 XX”,用户会觉得更真实,愿意转发。

❌ 过度依赖 “看一看”,忽略 “私域沉淀”

“看一看” 是流量入口,但新号最终要把用户留在自己的私域,比如公众号、微信群。每次通过 “看一看” 获得新用户后,引导他们关注公众号,回复关键词领资料,或者加入福利群。这样就算以后 “看一看” 推荐减少,你也有自己的用户池,持续产出内容。

最后再强调一下,新号做 “看一看” 冷启动,核心就三点:搞懂推荐逻辑,做好内容选题,引导初始用户互动。别想着一步登天,慢慢测试、调整,每篇文章都朝着 “让用户愿意点在看” 的目标优化,流量自然会起来。记住,微信的社交推荐,本质上是 “信任传递”,你内容能给用户提供价值,他们才愿意帮你传播。把每篇文章都当成和朋友分享的 “好东西”,带着这种心态去写,效果差不了。