🔍 原创的核心定义:到底什么才算 “原创”?

讨论 AIGC 算不算原创,得先搞清楚 “原创” 这两个字到底意味着什么。在版权法里,原创的核心是 “独创性”—— 简单说,就是作品必须是作者独立完成的,还得体现出一定的创造性。这可不是随便复制粘贴改几个字就行的,得有作者自己的智力劳动在里面。

你可能会说,那 AI 生成的内容不也是 “独立” 出来的吗?毕竟不是直接抄的。但这里的关键是 “人类智力”。传统版权体系里,原创作品背后一定有个 “人” 在主导创作。不管是写文章、画画还是作曲,都是人类通过思考、选择、表达完成的。哪怕是借鉴了别人的东西,只要有自己的加工和创新,也能算原创。

但 AIGC 不一样。它的本质是算法对海量数据的学习和模仿。你输入一个指令,AI 基于训练数据里的模式生成内容。这个过程中,AI 没有自己的思想,也没有主动的创造性 —— 它只是在执行程序。这就好比你用计算器算数学题,结果再准确,也不能说计算器是解题的 “作者”。

所以现在很多人争论的点就在这:如果没有人类的深度参与,纯 AI 生成的内容,到底够不够格谈 “原创”?至少从目前大多数国家的法律框架来看,答案可能是否定的。

🤖 AIGC 生成内容的本质:是创造还是重组?

要弄明白 AIGC 算不算原创,得先扒开它生成内容的底层逻辑。现在的大语言模型,比如 GPT 系列,或者图像生成工具 Midjourney,本质上都是 “概率预测机器”。

拿写文章来说,当你给 AI 一个主题,它会根据训练过的亿万篇文本,预测下一个词、下一句话最可能是什么。整个过程就像玩拼图,AI 从数据库里挑出合适的 “碎片”,按照人类常见的表达模式拼起来。它不会 “思考” 内容的意义,也不会有 “我想表达什么” 的意图。

这和人类创作完全不同。比如一个作家写小说,会有自己的情感、经历、独特的视角。哪怕是借鉴了别人的灵感,最终呈现的也是经过个人加工的、独一无二的表达。AI 呢?它没有 “个人经历”,也没有 “独特视角”,所有输出都是对现有数据的重组和模仿。

当然,有人会说,现在很多 AI 生成内容看起来很 “新颖” 啊。比如 AI 画的画,可能组合了不同风格,产生了人类没见过的效果。但这种 “新颖” 是算法随机组合的结果,不是主动的创造。就像你把不同颜色的颜料随便泼在画布上,可能出现好看的图案,但这能算 “原创画作” 吗?恐怕很难。

更关键的是,AIGC 的训练数据本身就包含了大量受版权保护的人类作品。AI 生成的内容,很可能隐性地复制了这些作品的结构、风格甚至具体表达。这种情况下,说它是 “原创”,对那些真正付出智力劳动的创作者来说,显然不公平。

📜 法律层面的纠结:各国如何界定 AI 内容版权?

法律永远滞后于技术发展,AIGC 的版权问题就是个典型例子。目前全球范围内,还没有统一的标准,各国的态度差异很大。

美国版权局的态度最明确:纯 AI 生成的内容不能获得版权保护。他们在 2023 年的新规里说,版权保护只给 “人类智力创作的作品”。之前有个案例,一个艺术家让 AI 生成了一系列画作,申请版权时被驳回了。但如果人类对 AI 输出做了大量修改,让作品体现出 “人类作者的独特创造力”,这种情况下可能获得版权。

欧盟的思路有点不一样。他们的 AI 法案里提到,AI 生成内容的版权归属要看 “谁对作品的创造性贡献最大”。如果开发者提供的算法和数据是关键,可能归开发者;如果使用者的指令和修改起了决定性作用,可能归使用者。但不管怎样,AI 本身肯定不能当 “版权人”。

咱们国家目前还没有专门针对 AIGC 版权的法律,但《著作权法》里明确说,作品是 “人类智力成果”。这意味着,纯 AI 生成内容在咱们这儿,大概率也不算 “作品”,自然谈不上 “原创版权”。不过司法实践中已经有相关案例了,比如去年有个 AI 生成的文案侵权案,法院最终认定,虽然内容是 AI 写的,但使用者要为侵权负责。

有意思的是,一些科技公司在偷偷给自己留后路。比如 OpenAI 的服务条款里说,用户通过 ChatGPT 生成的内容,版权归用户所有。但这只是企业单方面的规定,和法律层面的 “原创认定” 是两码事。真闹到法院,这种条款未必能站住脚。

💼 行业实操中的灰色地带:平台和创作者怎么看?

法律没说死,行业里的做法就更混乱了。不同平台、不同领域,对 AIGC 内容的 “原创认定” 标准五花八门。

自媒体行业现在特别明显。有些平台明确要求,AI 生成的内容必须标注,否则算 “违规”。比如百家号、知乎,都出台了类似规定。但什么算 “AI 生成”?是纯 AI 写的算,还是改了几句也算?标注之后还算不算 “原创内容”?这些都没说清楚。

出版界更谨慎。传统出版社几乎不接受纯 AI 写的小说、散文。哪怕作者声明做了修改,编辑也会反复核查,生怕内容里藏着抄袭的 “暗雷”。但网络文学平台松一些,有作者用 AI 辅助写大纲、写章节,只要情节和表达有足够的 “人味儿”,平台可能睁一只眼闭一只眼。

设计行业更头疼。AI 生成的图片、Logo、海报,能不能算 “原创设计”?很多接单的设计师用 AI 出初稿,再自己修改,然后当成 “原创” 卖给客户。但如果客户发现了,算不算欺诈?之前就有案例,某公司用 AI 生成的 Logo 注册商标,被驳回了,理由是 “缺乏独创性”。

最矛盾的是内容平台的算法推荐。按理说,非原创内容不该被推荐,但 AI 生成的内容往往符合平台的流量偏好 —— 信息密度高、标题吸引人。有些平台嘴上说抵制,实际却在给这类内容推流。这种 “双标” 让创作者更迷茫了:到底该怎么对待 AIGC?

🚦 人机协作时代:原创的界限正在被改写?

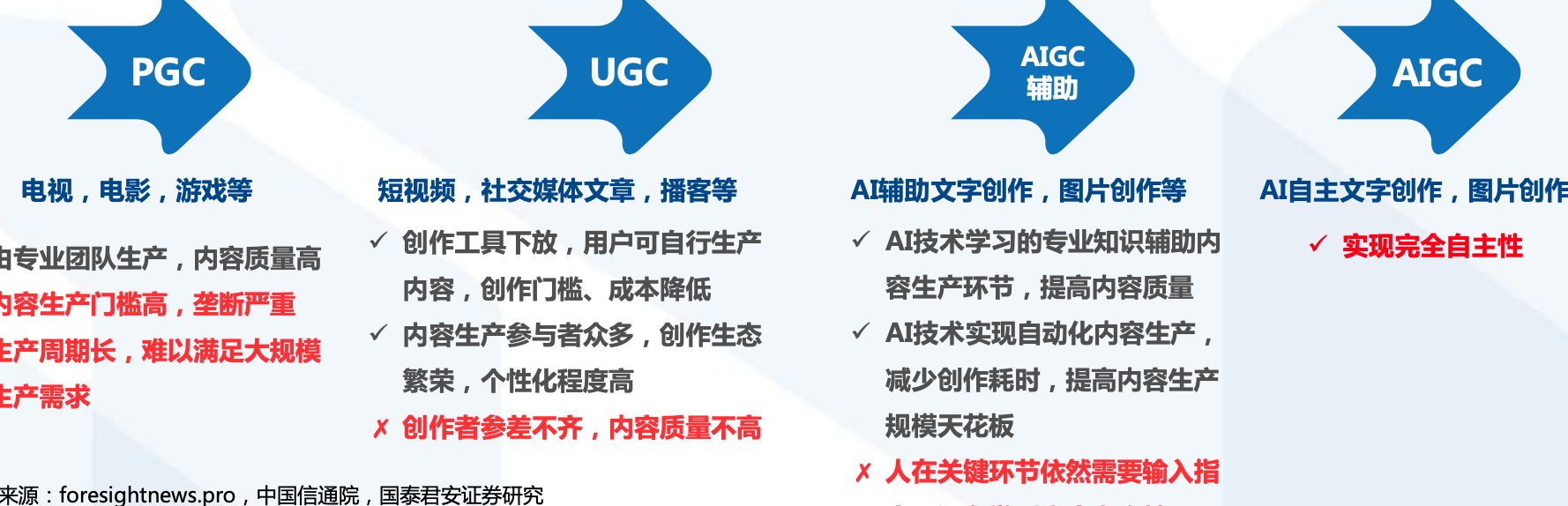

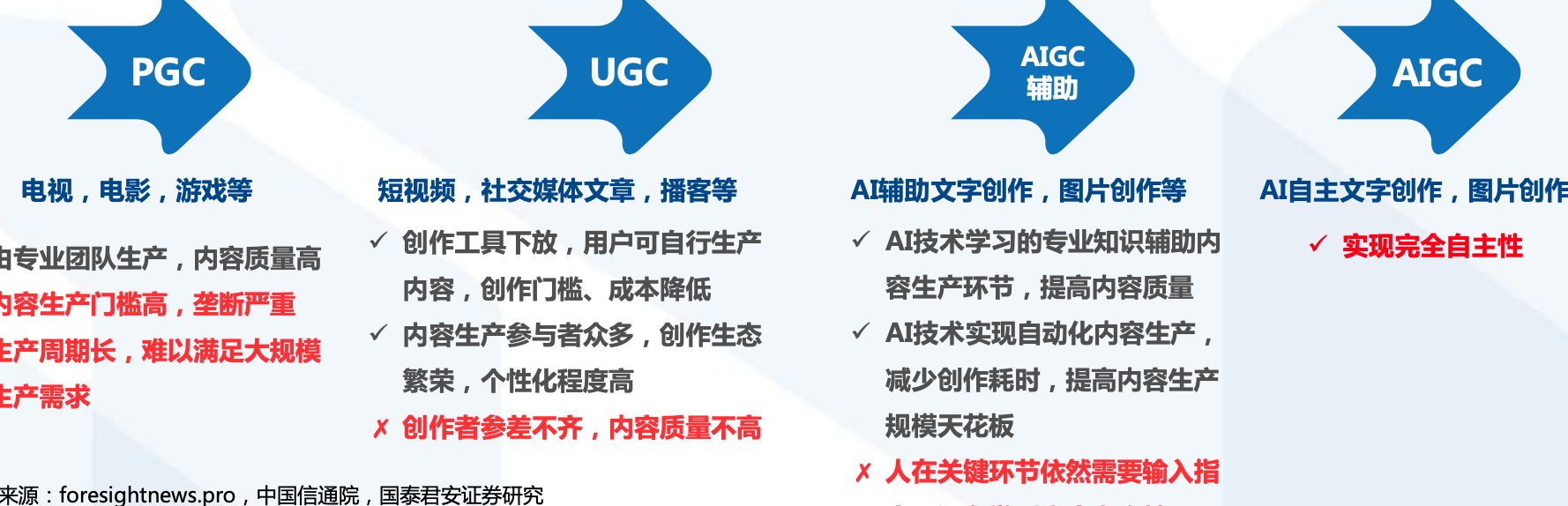

完全否定 AIGC 的价值也不客观。现在很多创作者已经离不开 AI 工具了。比如写文案的用 AI 出灵感,做视频的用 AI 剪素材,设计师用 AI 做初稿。这种 “人机协作” 的模式,正在模糊原创的界限。

关键在于 “人类的参与度”。如果 AI 只是个辅助工具,就像以前的打字机、Photoshop,最终的创意、结构、核心表达都是人类决定的,那这样的作品算原创没毛病。比如一个作家,用 AI 生成了几个情节选项,然后自己筛选、修改、补充细节,最终形成的小说,肯定算他的原创。

但如果反过来,人类只给个关键词,剩下的全交给 AI,自己几乎不改动,那这种内容就很难算原创。就像你让秘书写了篇演讲稿,哪怕你改了几个字,也不能说这稿子是你 “原创” 的。

现在行业里慢慢形成一种共识:判断 AI 相关内容是否原创,要看 “人类是否投入了足够的创造性劳动”。这个 “足够” 怎么界定?可能要看三个维度:一是创意是否来自人类,二是对 AI 输出的修改幅度,三是最终作品是否体现了人类的独特个性或视角。

比如最近很火的 AI 绘画,有些画师会先用 AI 生成初稿,然后手动调整构图、色彩、细节,甚至加入自己的标志性风格。这种情况下,作品的原创性就很强。但如果直接拿 AI 生成的图当自己的作品,那肯定不行。

🔮 未来趋势:我们该如何重新定义 “原创”?

AIGC 的爆发式发展,已经在倒逼我们重新思考 “原创” 的定义。死守着 “必须完全由人类独立完成” 的标准,可能越来越不现实。

未来的原创标准,很可能会转向 “创造性贡献的归属”。也就是说,不管用不用 AI,只要最终作品里的核心创意、独特表达来自人类,并且人类投入了实质性的创造性劳动,就该被认定为原创。AI 在这里的角色,就像画笔、键盘一样,是工具,而不是作者。

法律层面也会慢慢跟上。可能会出现专门针对 AIGC 的版权法规,明确人机协作作品的版权归属,规定 AI 训练数据的使用边界。比如要求 AI 公司必须获得训练数据中受版权保护作品的授权,或者给原创作者相应的补偿。

对普通创作者来说,与其纠结 AI 算不算原创,不如想办法用好这个工具。把 AI 当成灵感来源、效率助手,而不是替代自己的 “枪手”。毕竟,观众真正在意的,是内容里的真情实感、独特思考 —— 这些东西,AI 再先进也模仿不来。

平台方也该尽快明确规则。比如建立更清晰的 AI 内容标注机制,区分纯 AI 生成、人机协作、纯人类创作,给不同类型的内容不同的流量待遇和版权保护。这样既能保护原创者的权益,也能促进 AI 技术的合理使用。

说到底,原创的核心从来不是 “用不用工具”,而是 “有没有独特的创造性贡献”。AIGC 改变的只是创作的方式,不会改变原创的本质。只要人类的智慧和创造力还是内容的核心,原创就永远有它的价值和意义。