📊 知网独家收录的 "护城河" 有多深?看这组数据就懂了

打开知网首页,"独家收录" 四个字总在显眼位置。这不是噱头 —— 截至 2024 年,知网独家收录的核心期刊数量达到 198 种,占全国核心期刊总量的 18.3%。对比一下,维普的独家核心期刊是 67 种,万方则是 49 种。

更关键的是质量。像《中国社会科学》《经济研究》这种学科顶刊,知网拿的都是独家版权。这些期刊每年发表的论文,直接关系到高校学科评估、学者职称评定。某 985 高校图书馆的数据显示,他们采购的数据库中,知网的独家期刊被下载量占总下载量的 34%,但引用率却高达 57%。

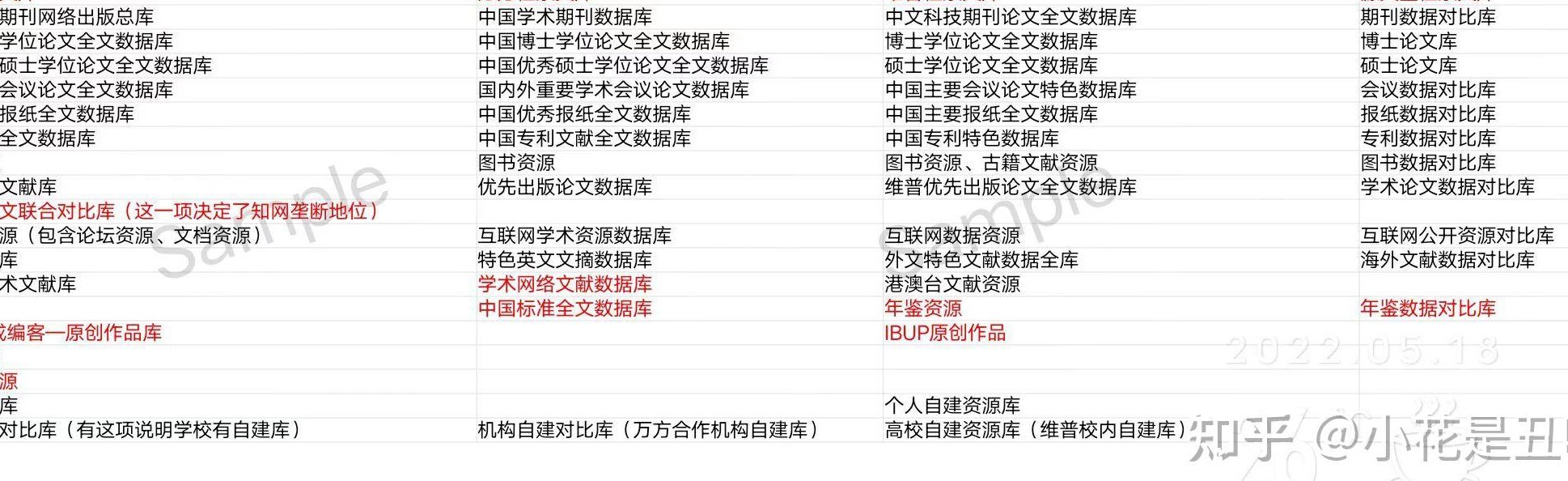

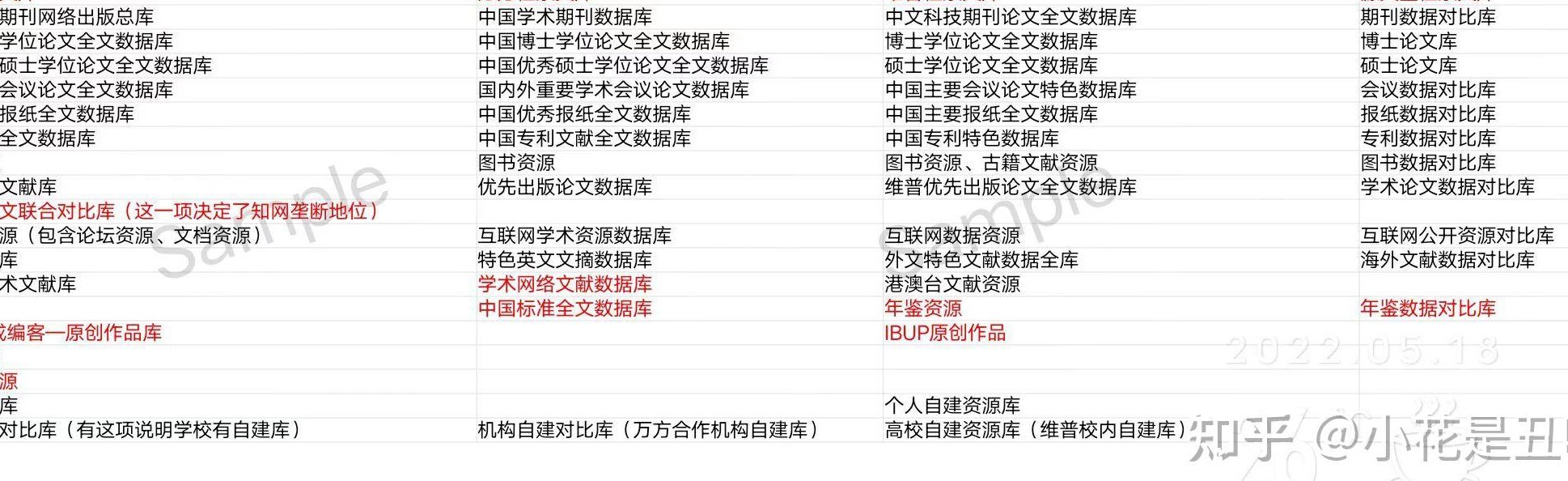

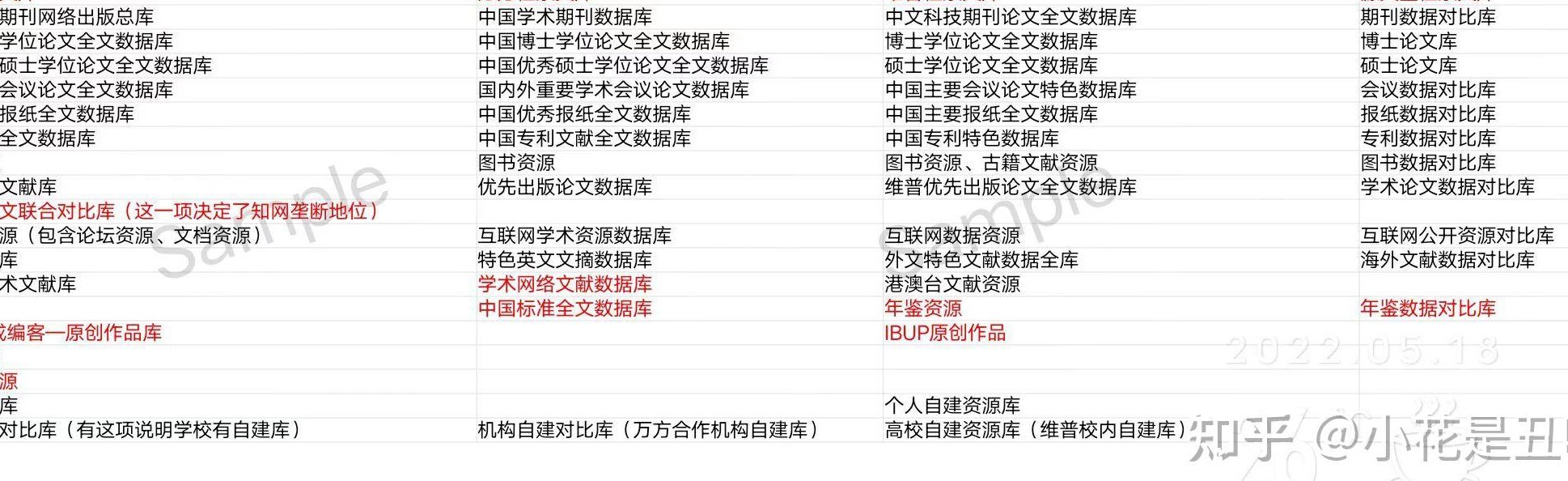

还有个容易被忽视的点:知网的独家收录不只是期刊。它还独家拥有近 80% 的博士学位论文,以及超过 60% 的重要会议论文。这些灰色文献恰恰是科研人员最需要的资料,维普和万方在这方面差距明显。

📚 维普万方的 "追赶姿势":差异化路线能破局吗?

维普走的是 "广而全" 路线。它的期刊总数比知网多 12%,但独家占比只有 7.2%。不过维普在科技类期刊上有优势,比如《中国机械工程》这种工科核心,维普能做到与知网同步更新。

万方的策略更侧重医学和理工科。它独家拿下了《中华医学杂志》等 23 种医学核心期刊,在临床研究领域形成了小优势。但在人文社科领域,万方的独家资源几乎可以忽略不计 —— 某社科类高校的统计显示,教师引用的文献中,来自万方独家的不足 3%。

三家的更新速度也有差异。知网的独家期刊平均更新时差是 15 天,维普是 21 天,万方则需要 28 天。对需要追踪最新研究的学者来说,这一周的差距可能就是研究进度的差距。

🔍 独家收录背后的 "学术话语权" 博弈

知网的独家收录已经深度绑定了学术评价体系。某省教育厅的文件里明确写着:职称评审优先认可知网收录的论文。这种政策倾斜让很多期刊不得不选择独家入驻知网。

但这也引发了争议。2023 年,12 家高校学报联合抵制知网的高收费,转而投向维普。结果呢?不到半年,其中 8 家因为影响因子下降又悄悄回归了。一位学报编辑坦言:"没办法,学者评职称还是认知网。"

维普和万方也在想办法突围。万方 2024 年推出 "开放获取专区",免费开放部分独家论文,但下载量并不理想。维普则和 10 所高校共建 "新学术期刊库",试图培育新的独家资源,但短期内很难撼动知网的地位。

💡 科研人员的真实体验:谁在为 "独家" 买单?

某 985 高校的青年教师王磊给我算过一笔账:他们团队每年要花近 2 万元买知网的个人账号,因为很多关键文献只有知网有。"维普和万方的账号也买了,但使用率不到 20%。"

但也有例外。做临床医学研究的张医生更依赖万方:"它的医学图谱数据库是独家的,做手术方案时特别有用。" 这种学科差异让三家形成了某种 "生态位" 划分。

学生群体的感受更直接。某双一流高校的研究生问卷显示:73% 的同学写论文时会先查知网,只有 19% 会优先看维普或万方。但当知网出现访问高峰卡顿,82% 的学生会转向其他平台找替代文献。

🚀 未来的变数:独家收录还能 "独" 多久?

知网最近遇到了麻烦。2024 年反垄断调查后,它被迫开放了部分独家期刊的二次授权。维普已经拿到《心理学报》等 12 种期刊的转载权,虽然有 3 个月的延迟,但总比没有强。

新技术也在冲击这种垄断。AI 文献分析工具正在兴起,某平台能自动识别不同数据库的相似文献,帮用户找到替代资源。有数据显示,使用这类工具的研究者,知网依赖度下降了 17%。

开放科学运动也带来压力。越来越多的基金项目要求成果开放获取,这可能削弱独家收录的价值。欧盟已经规定,2026 年后所有科研成果必须开放获取,这对知网的商业模式是个不小的挑战。

说到底,独家收录只是表象。真正的核心竞争力在于能否构建一个让学者、期刊、机构都离不开的生态。知网现在还握着主动权,但维普和万方的差异化竞争,加上外部环境的变化,这场博弈远没到结束的时候。对普通研究者来说,或许不用太久,就能有更多元的选择。