现在玩 AI 的人越来越多,但真正能让 AI 听话的没几个。你是不是也遇到过这种情况?同样是用 ChatGPT 或者 Midjourney,别人生成的内容又快又好,自己敲了半天指令,出来的东西却像白开水 —— 要么答非所问,要么干巴巴没灵魂。

问题不在 AI,在你手里的「导航系统」。prompt 写得好,AI 就是效率神器;写得烂,它就是个只会说套话的机器人。今天就把压箱底的高级 prompt 写作公式掏出来,再给几个原创模板,看完你也能让 AI 变成专属生产力工具。

🎯 高级 prompt 的黄金三角公式:目标 × 场景 × 变量

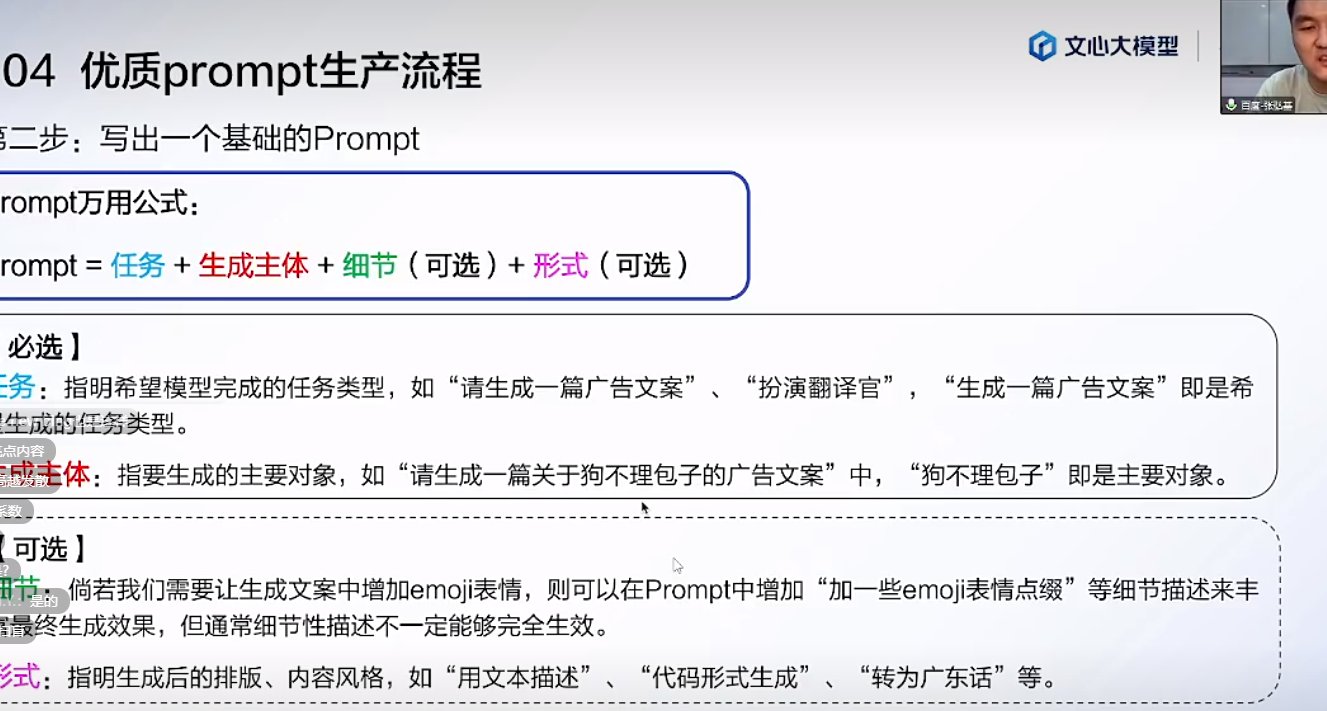

很多人写 prompt 就像发朋友圈,想到啥说啥。比如想让 AI 写一篇产品文案,直接敲「帮我写个手机广告」。这种指令太空泛,AI 只能给你套模板。真正的高级玩法,得掌握「目标锚定 + 场景构建 + 变量预留」的三角公式。

目标锚定不是简单说「我要写文案」,而是要精确到「转化路径」。比如同样是手机广告,目标可以是「让 25 岁上班族觉得买了能提升工作效率」,也可以是「让学生党觉得性价比超高」。目标越具体,AI 的输出越精准。上次帮一个朋友改 prompt,把「写个咖啡推广文案」改成「针对熬夜备考的大学生,突出速溶咖啡 3 分钟提神、无蔗糖不发胖的特点,用他们常说的‘肝论文’‘刷真题’等词,写一段能让他们看完就想下单的朋友圈文案」,结果 AI 给的内容直接被他老板拿去用了。

场景构建是让 AI「身临其境」的关键。你得给 AI 搭个舞台,告诉它「现在你是谁,在什么情况下,要对谁说什么」。比如写职场邮件,光说「写封请假邮件」没用,加上「你是互联网公司的运营专员,要向部门经理请假 3 天,原因是老家奶奶过八十大寿,需要提前一天回去准备,回来后会加班补完工作,语气要礼貌但不用太拘谨」,AI 写出来的东西就会带有人情味,不会像机器翻译。

变量预留是高手才会用的技巧。就是在 prompt 里留几个「可调整参数」,方便重复使用。比如做短视频脚本,模板里可以预留「产品卖点」「目标人群痛点」「结尾引导语」这三个变量,每次换产品只改这三个地方,效率能提 3 倍。我自己做小红书文案模板时,就设计了「[人群] 在 [场景] 下遇到 [问题],用 [产品] 的 [功能] 解决后,获得了 [好处]」的框架,换个产品改括号里的词就行,省了不少事。

📋 3 大高频场景原创模板(直接套用版)

营销文案类模板:「你现在是 [行业] 的资深文案,需要给 [产品名称] 写一段 [平台] 文案。目标用户是 [年龄 + 职业 + 痛点],他们平时常说的话有 [举例 2-3 句]。文案要突出 [核心卖点],用 [幽默 / 专业 / 温暖] 的风格,最后引导他们 [具体行动]。参考这个结构:先用 [场景描述] 引起共鸣,再点出 [用户损失],接着给出 [解决方案],最后加一句 [行动指令]。」

上次用这个模板帮奶茶店写抖音文案,把参数填成「你现在是奶茶行业的资深文案,需要给‘芋泥啵啵奶绿’写一段抖音文案。目标用户是 18-25 岁的女大学生,她们平时常说的话有‘减肥什么的明天再说’‘今天也要甜度超标’。文案要突出‘用广西荔浦芋头,每天现蒸不隔夜’的核心卖点,用活泼可爱的风格,最后引导他们 @闺蜜一起喝。参考这个结构:先用‘下课铃一响就冲向奶茶店的你’引起共鸣,再点出‘怕芋泥太甜腻、怕用料不新鲜’的用户损失,接着给出‘荔浦芋头 + 0 卡糖,喝着没负担’的解决方案,最后加一句‘@你那个喊着减肥又管不住嘴的闺蜜’。」出来的文案当天就帮店家涨了 200 多单。

数据分析类模板:「假设你是 [领域] 的数据分析师,现在需要解读 [数据报告名称]。我会给你 [数据维度],你要先指出 [关键异常值],分析可能的原因是 [内部因素 / 外部因素],再预测未来 [时间范围] 的趋势,最后给 [决策层 / 执行层] 提 3 条具体建议。注意用 [通俗 / 专业] 的语言,避免出现 [专业术语],最好用 [比喻 / 案例] 解释清楚。」

有个做电商的朋友用这个模板分析 618 数据,把参数填好后,AI 不仅帮他找出了「某款连衣裙在 25-30 岁女性中转化率突然下降 30%」的异常,还分析出可能是「详情页没有突出防走光设计」这个之前被忽略的点,最后建议「在详情页首图加防走光细节图 + 短视频演示」,调整后第二天转化率就回升了。

创意写作类模板:「请以 [主题] 为核心,写一个 [文体]。故事的主角是 [身份],他 / 她在 [时间] 的 [地点],遇到了 [事件]。要求加入 [3 个关键元素],用 [细腻 / 悬念] 的笔触,在结尾留一个 [开放式 / 反转] 的结局。参考 [作家风格] 的叙事节奏,但要用自己的语言重新表达。」

帮一个想写小说的粉丝试过这个模板,主题填「孤独」,文体填「短篇故事」,主角是「凌晨 3 点的便利店店员」,关键元素加了「过期的牛奶」「不停响的公用电话」「总买同一包烟的老人」,参考村上春树的风格。AI 写出来的故事里,老人最后一次来买烟时,把电话卡留给了店员,说「总有人会打过来的」,看得我差点哭了。

🔍 避开 90% 人踩的 3 个坑

别迷信「越长越好」。有人觉得 prompt 写得越详细,AI 越懂你。其实不是,关键信息超过 3 层,AI 就会抓不住重点。比如写产品说明书,你把材料成分、生产流程、售后政策全堆进去,AI 反而会漏掉核心功能。正确的做法是:先列「必须包含的 3 个核心点」,再用 1-2 句话补充细节,剩下的让 AI 自己发挥。

少用模糊形容词。「写一篇吸引人的推文」不如「写一篇能让读者看完想转发到朋友圈的推文,至少包含 2 个让他们觉得‘太真实了’的细节」。「好的文案」不如「能让用户看完 3 秒内记住产品名字的文案」。越具体的要求,AI 越能精准命中。

及时给反馈。第一次生成的内容不满意,别直接重写 prompt。告诉 AI「刚才那段里,[某个部分] 不符合要求,因为 [原因],请改成 [具体方向]」,比重新写指令效率高 50%。我上次让 AI 写活动方案,第一次出来的流程太复杂,我就说「报名环节写得太繁琐,用户要填 5 项信息才能提交,改成最多 3 项,并且说明为什么这么改」,AI 第二次给的方案就很完美。

🚀 进阶:让 AI 帮你优化 prompt

当你写不出好 prompt 时,不妨让 AI 当你的「prompt 教练」。给它一段原始指令,再加一句「这个 prompt 有什么问题?怎么改才能让你生成更精准的内容?」。试过把「写个旅游攻略」给 AI,它直接指出 3 个问题:没说目的地、没明确受众、没说明攻略的用途(是自由行还是跟团),然后给出了优化版,比我自己想的还周全。

还有个高阶玩法:用「逆向 prompt」。就是先让 AI 生成内容,再让它反推「刚才我应该给你什么样的 prompt,才能得到这样的结果」。多玩几次,你就会发现 AI 的「思考逻辑」,以后写 prompt 会越来越顺。

现在 AI 工具更新得比手机系统还快,但不管是 GPT-4 还是 Claude,核心都是「你喂它什么,它给你什么」。掌握 prompt 写作不是为了应付 AI,是为了让技术真正为你服务 —— 把重复劳动交给机器,省下的时间去做更有创意、更有价值的事。

最后说句实在的,这些公式和模板只是敲门砖。真正的高手,是能根据不同 AI 的「性格」调整策略 ——ChatGPT 擅长逻辑严谨的内容,Midjourney 需要更具象的画面描述,文心一言对中文语境的理解更细腻。多试、多改、多总结,你会发现,原来让 AI 听话,比让老板点头还容易。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库