📌 新媒体小编的日常:为什么 AIGC 工具成了 “救命稻草”

每天打开后台,看到 “今日更新 3 篇原创” 的 KPI,是不是头都大了?现在的新媒体行业,早就不是 “随便写写就能火” 的年代了。用户审美疲劳得快,平台查重机制越来越严,老板还天天催着 “要爆款”。这时候光靠自己憋文案,别说数量跟不上,质量也容易滑坡。

AIGC 工具就是在这种时候杀出来的 “救兵”。你可能试过用 ChatGPT 写初稿,用 Midjourney 做配图,甚至用 AI 配音做短视频旁白。这些工具确实能把小编从 “绞尽脑汁” 里解放出来,原本需要 3 小时的稿子,现在 1 小时就能出框架。但问题也跟着来 ——AI 写的东西同质化太严重,直接用?平台查重过不去,粉丝也能看出 “AI 味”。

这就是为什么单纯的生成工具不够用。你想啊,十个人用同一个 AI 模型写 “秋天的第一杯奶茶”,出来的内容能差多少?发出去轻则流量寥寥,重则被判定为 “低质内容” 扣分。这时候,能把 AI 生成的内容 “改得像人写的” 还不违规的工具,就成了刚需。

说白了,现在的新媒体竞争,已经卷到 “工具链” 的比拼了。谁能把 AIGC 工具用得更溜,尤其是把降重环节做好,谁就能在保持更新频率的同时,守住内容质量的底线。这可不是夸张,身边好几个同行靠着优化工具链,从 “天天加班” 变成 “准点下班”,数据还涨了不少。

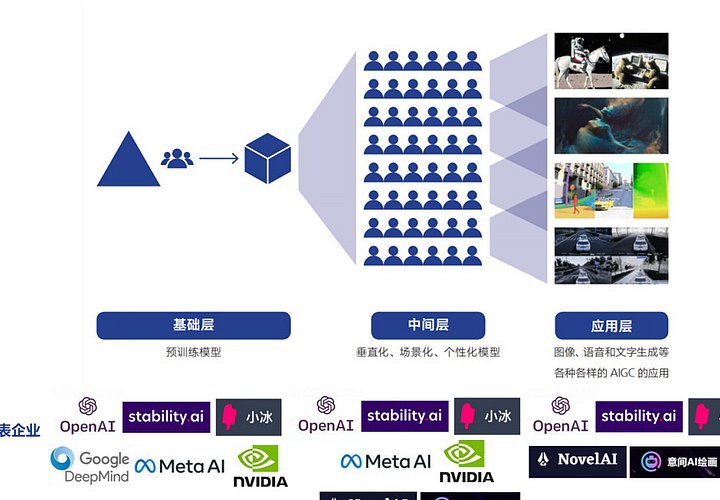

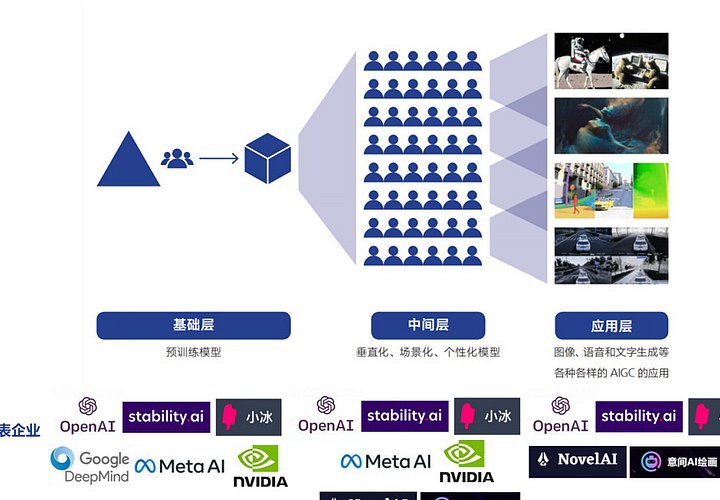

🛠️ AIGC 工具箱里有什么?先分清 “生成” 和 “优化” 两类

先说说生成类工具,这是大家最常接触的。比如写文案常用的 ChatGPT、文心一言,写短视频脚本的剪映 AI 脚本,甚至生成思维导图的 ProcessOn AI。这些工具的作用是 “从 0 到 1”,帮你把模糊的想法变成具体的文字或框架。

但生成类工具的短板也很明显。就拿写公众号文章来说,你让 AI 写一篇 “职场沟通技巧”,它可能会列出几条通用建议,语言工整但没什么 “网感”,甚至有些句子一看就是机器写的。这时候就需要优化类工具来补位了。

优化类工具里,除了排版用的 135 编辑器、封面设计的 Canva,最关键的就是 AI 降重工具。这类工具专门解决 “内容重复” 和 “AI 痕迹重” 的问题。比如有的工具能把长句拆成短句,把书面语换成网络热词;有的能检测出和已有内容高度相似的段落,给出替换建议;还有的能调整逻辑顺序,让文章读起来更像 “真人思考的过程”。

可能有人会说,我自己改改不行吗?说实话,除非你是文字功底特别强的老编辑,否则手动降重太费时间了。一篇 1000 字的稿子,AI 生成只要 5 分钟,手动改到通过查重可能要 1 小时,还未必能改得自然。这就是为什么专业小编都会备至少两款降重工具,一款应对轻度调整,一款处理重度查重。

🔍 为什么说 AI 降重工具是 “核心中的核心”?这三个痛点必须解决

第一个痛点:平台查重机制越来越严。不管是微信公众号、头条号还是小红书,现在都有自己的原创保护系统。一旦检测到你的内容和平台上已有的内容重复率超过一定比例,就会限制推荐,甚至判定为 “抄袭”。尤其是企业号,一旦违规还可能影响账号权重,之前的努力全白费。

AI 降重工具的第一个作用,就是帮你绕过这个 “红线”。它不是简单地替换同义词,而是能理解上下文,在保持原意的基础上重新组织语言。比如 “今天天气很好,适合出去玩”,直接改可能变成 “今日气候不错,适宜外出”,还是有点生硬;但好的降重工具会改成 “今儿天儿特好,不出去浪一波可惜了”,既避开了重复,又更有网感。

第二个痛点:读者对 “AI 味” 越来越敏感。现在的用户见多了 AI 生成的内容,一眼就能看出哪些是 “机器套路”。比如开头总是 “大家好,今天我们来聊聊……”,结尾都是 “总之,以上就是……”,这类句子很容易让读者划走。降重工具能针对性地 “打破套路”,比如在开头加一句 “说个真事儿,昨天我同事就因为这个踩了坑……”,一下子就拉近和读者的距离。

第三个痛点:多平台分发的需求。很多小编需要把同一篇核心内容改写成不同平台的版本,比如把公众号长文改成小红书笔记、抖音文案、微博短句。这时候降重工具能帮你快速调整语气和结构,避免 “一稿多发” 被平台识别。比如小红书版本需要多换行、加 emoji,降重工具能自动适配这些格式,还不改变内容核心。

📊 挑选降重工具的四个硬指标,别再踩坑了

首先看降重后的原创度检测。选工具时别只看它宣传的 “降重率 90%”,最好自己做个测试:用同一篇 AI 生成的稿子,分别用不同工具处理,然后拿到平台的原创检测工具里查一查。真正好用的工具,处理后的稿子重复率能降到 10% 以下,而且语句通顺。

其次看是否保留原意。有些降重工具为了追求低重复率,会把句子改得乱七八糟,甚至歪曲原意。比如 “这款产品适合新手使用”,被改成 “该物品对初学者而言较为适配”,虽然不重复了,但读起来很别扭。好的工具应该是 “既改得不一样,又说得明白”。

再者看处理速度和批量操作能力。如果是日更的小编,肯定希望工具能快速出结果。一般来说,1000 字的稿子处理时间最好在 1 分钟以内。另外,支持批量上传多篇稿子同时处理的工具,能节省更多时间,尤其适合需要多平台分发的场景。

最后看是否有 “网感化” 功能。现在的新媒体内容,光原创还不够,还得有 “梗”、有 “情绪”。有些降重工具内置了网络热词库、表情包推荐,甚至能根据平台特性调整语气(比如给 B 站的稿子加 “狗头”,给知乎的稿子加 “谢邀”)。这类工具比单纯的文字修改工具更实用。

举个例子,第五 AI 的降重功能就挺符合这些标准。它不仅能降重,还能识别出内容适合的平台,自动调整语言风格。我之前用它处理过一篇 AI 生成的美食测评,原本写得像产品说明书,处理后加了不少 “一口下去直接封神”“不爱吃辣的慎入” 之类的句子,阅读量比平时高了 30%。

📝 实战案例:用对降重工具,内容产量翻倍还不违规

小王是一家美妆公司的新媒体小编,负责公众号和小红书账号。以前她每天最多写 2 篇稿子,还要担心查重问题。后来她调整了工作流程:先用 ChatGPT 生成初稿,再用降重工具处理,最后自己润色细节。现在每天能产出 4 篇,还没出现过违规。

她的具体做法是:写公众号文章时,先用生成工具搭框架,然后用降重工具把 AI 写的 “专业术语” 换成读者能听懂的话。比如把 “该护肤品含有透明质酸成分,具有保湿功效” 改成 “这瓶里的玻尿酸贼能锁水,大干皮冬天用刚好”。发布前再用平台自带的原创检测查一遍,基本都能通过。

另一个案例是做职场号的小李。他需要经常搬运一些国外的职场研究报告,翻译成中文后很容易和国内已有的译文重复。他用的降重工具支持 “双语降重”,能先把英文原文用不同的方式翻译成中文,再对比国内已有内容,替换掉重复的表达。比如有篇讲 “远程办公效率” 的报告,他处理后用了很多 “摸鱼”“卷” 之类的网络词,既避免了重复,又拉近了和读者的距离。

这些案例都说明,降重工具不是 “偷懒神器”,而是帮你把时间花在更有价值的地方 —— 比如琢磨标题、设计互动环节、分析数据。毕竟,新媒体竞争到最后,比的不是谁写得快,而是谁能在保证数量的同时,做出让读者愿意转发的内容。

🚀 未来趋势:AIGC 工具会淘汰小编吗?核心能力在这里

有人担心,以后 AI 生成加自动降重就能搞定所有内容,小编会不会失业?其实不会。就像 PS 没淘汰设计师,剪辑软件没淘汰视频博主一样,AIGC 工具只会淘汰 “只会搬运和拼凑” 的小编,留下那些能 “用好工具,做出有灵魂的内容” 的人。

未来的新媒体小编,核心能力会从 “写得快” 变成 “懂用户”。比如你知道粉丝喜欢看 “吐槽式测评” 还是 “干货清单”,能让 AI 生成的内容更贴合这种风格;你能根据数据反馈,调整降重工具的参数,让内容既不违规又有传播点;你还能把多个工具组合起来用,比如先用 AI 生成案例,再用降重工具优化,最后用排版工具做成符合平台调性的格式。

而在所有工具里,降重工具的重要性只会越来越高。因为平台的查重技术在升级,读者对内容原创性的要求也在提高。谁能把降重工具用得炉火纯青,谁就能在 “高效产出” 和 “内容安全” 之间找到平衡,这才是新媒体小编的核心竞争力。

说到底,工具再好,也得靠人来用。与其担心被 AI 取代,不如花点时间研究清楚这些工具的脾气,让它们成为你的 “左膀右臂”。毕竟,内容行业的本质永远是 “传递价值”,工具只是帮你把这个过程变得更顺畅而已。