📌 学术不端,正在啃食学术界的根基

你可能没意识到,现在学术界的信任危机有多严重。某权威期刊去年的撤稿数据显示,超过 60% 的撤稿原因指向学术不端 —— 从论文抄袭、数据造假到同行评审舞弊,这些行为就像蛀虫,一点点掏空学术研究的可信度。更可怕的是,随着数字化工具的普及,有些不端手段变得更隐蔽:有人用 AI 生成论文规避检测,有人通过 “论文工厂” 批量购买成果,甚至还有团队伪造实验数据后,用复杂的统计学方法包装成 “突破性发现”。

这些行为带来的后果,远不止个人声誉扫地那么简单。某高校曾有一个课题组因数据造假被曝光,不仅已发表的 5 篇核心论文被撤回,连带着同一领域其他团队基于这些数据开展的研究也成了无用功。纳税人的科研经费打了水漂,年轻学者数年的心血付诸东流,而公众对学术界的信任度更是一降再降。这就是为什么现在从高校到科研机构,都把 “零容忍” 学术不端当成了底线 ——学术声誉一旦崩塌,重建可能需要几代人的努力。

🔍 AI 时代,检测技术正在与 “歪门邪道” 赛跑

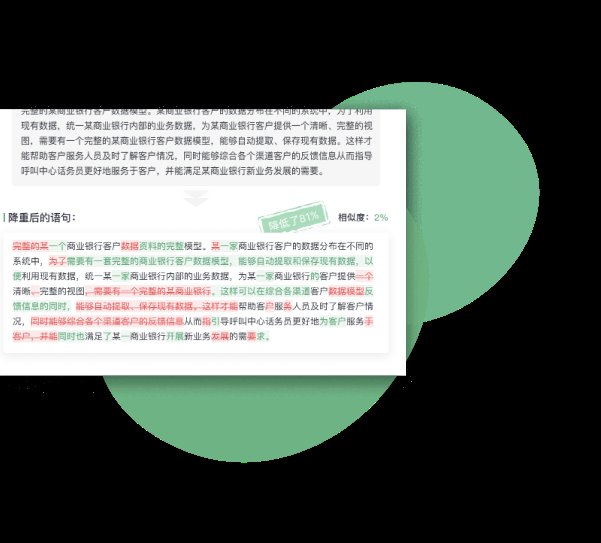

对付学术不端,光靠人工审核早就不够了。现在的检测工具已经进化到什么程度?以主流的文本查重系统为例,早期只能比对已发表文献,现在却能识别改写过的句子、同义词替换甚至跨语言抄袭。某检测平台的工程师透露,他们的数据库每天新增超过 10 万篇文献,算法每周更新一次,专门针对网上流传的 “降重技巧” 进行防御。

但道高一尺魔高一丈。有团队开发出专门对抗检测的 AI 工具,能把一篇论文改写成 “看似原创” 的版本 —— 调整句式、替换专业术语、甚至重新组织段落逻辑。这时候,光靠文本比对就不够了。现在更先进的系统开始引入 “语义分析” 技术,不是简单看文字重合度,而是理解内容的核心观点,判断是否存在 “思想抄袭”。比如两篇论文讨论同一实验,但数据结论高度相似却无交叉引用,系统就会标红预警。

数据造假的检测也有了新突破。生物医学领域现在流行 “数据溯源” 技术,实验记录必须实时上传至区块链,时间戳和操作痕迹全程不可篡改。一旦论文中的数据与区块链记录对不上,系统会自动发出警报。某医学院的教授告诉我,自从引入这套系统,他们实验室的原始数据可信度提升了 80%,再也没人敢随便 “美化” 实验结果了。

🏛️ 机构防线:从 “事后惩罚” 到 “全程防控”

真正有效的学术不端治理,从来不是出了问题再处罚。现在顶尖的学术机构都在搭建 “全流程防控体系”。就拿研究生培养来说,不少高校从入学第一天就开始做学术诚信教育 —— 不是走形式的讲座,而是让学生实际操作检测工具,亲眼看到自己的 “小抄” 如何被系统揪出来。某 985 高校甚至把学术诚信纳入研究生毕业考核,一旦在课程论文中出现抄袭,直接延期答辩。

期刊编辑部的审核流程也在升级。以前审稿可能只看内容创新性,现在还要过 “技术关”。某 SCI 期刊的编辑透露,他们现在每篇投稿都要经过三重检测:先用 AI 工具查文本重复率,再请统计学专家审核数据合理性,最后让领域内专家评估研究逻辑是否通顺。有一次,一篇声称 “重大突破” 的论文被统计学专家发现,其实验样本量与结论显著性不匹配,进一步调查果然发现数据被人为修改过。

更关键的是 “终身追责” 机制。现在学术界已经达成共识:学术不端没有 “时效性”。去年有位退休教授的论文被翻出存在图片拼接问题,尽管已经过去 15 年,学校依然启动调查,最终撤销了他当年基于该论文获得的奖项。这种 “一辈子跑不掉” 的压力,比单纯的罚款更有震慑力。

✍️ 学者自保指南:这些习惯能帮你远离风险

作为研究者,保护自己的学术声誉其实不难,关键是养成几个好习惯。首先是原始数据的保存。现在规范的做法是,实验记录不仅要手写签名,还要同步备份到实验室的专用服务器,并且每一步修改都要有记录。别嫌麻烦,去年有个课题组被质疑数据造假,就是因为能拿出从实验设计到结果分析的完整原始记录,才洗清嫌疑。

引用规范也得吃透。很多人不是故意抄袭,而是不知道 “合理引用” 的边界。比如直接照搬别人的实验方法描述,即使注明出处,超过一定篇幅也可能被判定为抄袭。正确的做法是用自己的语言重新概括,同时精准标注来源。现在有些工具能帮你自动生成规范引用格式,但最终还是要自己核对 —— 毕竟系统也可能出错。

还有个容易被忽视的点:合作研究的权责划分。多人合作的论文一定要在动笔前明确贡献度,署名顺序、通讯作者是谁,这些都要白纸黑字写下来。曾经有团队因为没说清楚,论文发表后有人跳出来说自己的贡献被低估,最后闹到期刊编辑部,不仅影响声誉,还耽误了后续研究。

📊 真实案例:一次不端,终身污点

说几个真实发生的事,你就知道学术不端的代价有多大。2023 年,某高校青年教师在申请国家自然科学基金时,被发现其申报书中的前期成果存在抄袭。结果不仅项目被驳回,还被记入科研诚信档案,5 年内不得申报任何国家级项目。更惨的是,他所在的团队因为这个污点,整个梯队的申报资格都受了影响。

还有更极端的例子。某海外名校的博士生,博士论文被查出数据造假,学校直接撤销了他的学位。更麻烦的是,他之前发表在期刊上的两篇论文被撤稿,导致引用过这两篇论文的其他学者不得不发表 “更正声明”。现在学术圈很小,只要出一次事,基本就等于断送了学术生涯 —— 没有机构愿意聘用有污点的研究者,国际期刊也会把你列入黑名单。

反过来,坚守学术诚信的研究者反而能获得长期回报。有位教授坚持 “原始数据公开”,虽然每次投稿都要多花 30% 的时间整理数据,但他的研究成果被引用率比同行高 40%,因为其他学者信得过他的数据,愿意在此基础上深入研究。这就是学术圈的潜规则:声誉积累需要十年,毁掉只需要一天。

🌱 构建学术诚信生态,需要每个人 “较真”

杜绝学术不端,从来不是某一方的事。对学生来说,别信网上那些 “查重包过” 的鬼话,真有疑问不如直接问导师 —— 大多数老师更欣赏 “不懂就问” 的诚实,而不是投机取巧的小聪明。对研究者来说,合作时一定要选靠谱的伙伴,发现不对劲的苗头要及时止损,别被人情绑架卷入不端行为。

学术期刊和数据库也得更 “敢说话”。现在有些期刊怕影响发行量,对疑似不端的论文睁一只眼闭一只眼,这种纵容其实是在害整个行业。真正有担当的平台,应该像某开源期刊那样,设立 “学术诚信专栏”,公开讨论不端案例,让所有人都能从中吸取教训。

普通公众也能出份力。现在很多学术数据库对公众开放了 “质疑通道”,如果你发现某篇论文的数据明显不合理,或者结论与常识相悖,完全可以提交质疑。去年就有位医生发现某篇医学论文的治疗方案存在安全隐患,通过公众质疑通道反馈后,期刊及时撤稿,避免了错误方法的推广。

说到底,学术研究的意义在于探索真理,而真理容不得半点虚假。保护学术声誉,不只是为了某个人或某个机构,更是为了让整个社会相信,那些实验室里的熬夜、田野调查的奔波、书桌前的推敲,最终能产出真正有价值的成果。毕竟,我们每个人的生活 —— 从新药研发到技术突破 —— 都依赖着学术界的诚信。