📊 内容质量 PK:AI 的 “精准” vs 人工的 “温度”

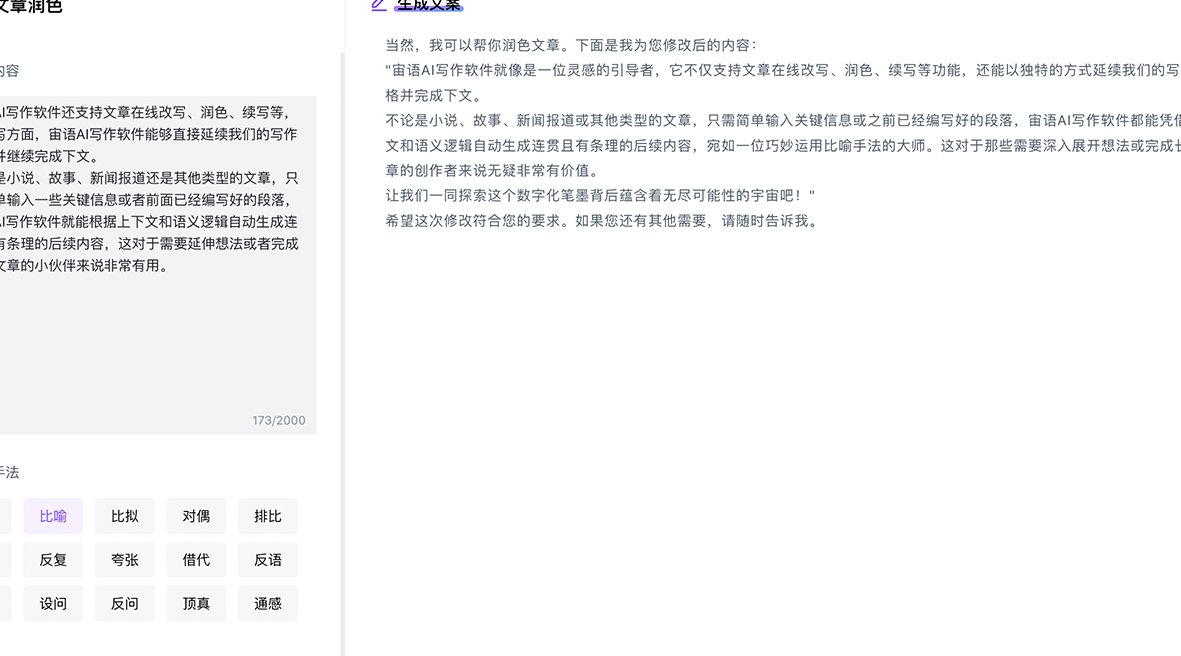

智能笔尖 AI 写作软件最让人惊艳的是它的 “标准化输出” 能力。不管是公众号推文还是产品说明书,只要设定好风格模板,它能在几分钟内生成结构工整、逻辑清晰的初稿。我测试过写一篇 500 字的美妆产品文案,AI 不仅自动植入了 “成分安全性”“使用场景” 等关键词,连段落衔接都用了 “质地方面”“值得一提的是” 这类过渡语,乍一看跟资深编辑写的没差。

但较真起来,问题就暴露了。上周给一家教育机构写招生文案,AI 反复强调 “师资力量雄厚”,却没意识到客户真正想突出的是 “课后辅导体系”。这种对隐性需求的捕捉,恰恰是人工润色的强项。有位合作多年的 freelance 编辑,拿到同样的需求,不仅调整了重点,还加了 “家长反馈”“升学数据” 等细节,整篇文案一下子有了说服力。

语言风格的把控上,AI 和人工更是明显分流。智能笔尖有 12 种预设风格,从 “严肃新闻” 到 “网感文案” 都能切换,但实际用起来会发现,它的 “幽默” 更像是关键词堆砌,比如强行插入网络热词,反而显得生硬。人工润色就灵活多了,上次给一个潮牌写推文,编辑用 “这波操作稳了”“闭眼入不亏” 这种短句,既符合品牌调性,又不会让人觉得刻意。

最关键的还是 “情感共鸣” 这块。写一篇纪念品牌十周年的文章时,AI 生成的内容全是数据罗列,什么 “服务客户 10 万 +”“覆盖 300 座城市”,读起来像年报。后来找了位有媒体经验的老师修改,她加了三个老客户的小故事,结尾那句 “十年不是终点,是陪你走更远的起点”,直接让好几个读者在评论区留言说看哭了。

⏱️ 时间成本:从 “即时输出” 到 “匠心打磨”

论速度,智能笔尖 AI 能甩人工几条街。我做过一次测试,同样写一篇 800 字的活动通知,AI 从输入需求到生成终稿只用了 7 分钟,还自动配上了活动流程表。反观合作的工作室,最快也要 3 小时,碰上旺季得等第二天。对于电商大促、突发新闻这类需要 “抢时间” 的场景,AI 的优势太明显了。

但快不等于好。AI 生成的内容经常需要二次修改,尤其是涉及专业领域的时候。上次写一篇关于区块链技术的科普文,AI 把 “智能合约” 解释得漏洞百出,不得不找技术顾问重新梳理,前前后后花了 2 小时,反而比直接请人工写更费时。这种 “隐性时间成本” 很容易被忽略。

人工润色的时间分配很不一样。他们通常会花 20% 的时间沟通需求,30% 的时间查资料,剩下的才是动笔。看起来慢,但一次通过率高。有个做法律咨询的客户,每次都要求人工润色,理由是 “AI 不懂法律术语的细微差别,改起来更麻烦”。确实,法律文书里一个词用错可能引发纠纷,这种时候慢工出细活更划算。

还有个细节值得提,AI 的 “记忆功能” 能节省重复劳动。比如固定格式的周报、月报,设置好模板后,每次只要导入数据就能自动生成,比人工复制粘贴效率高 10 倍。但如果是需要持续优化的内容,比如公众号系列文章,人工更能保持风格的连贯性,不会出现 AI 偶尔的 “失忆” 问题。

💰 金钱账:订阅费与服务费的终极较量

算经济账的话,智能笔尖 AI 的门槛很低。基础版每月 39 元,能生成 5 万字内容;专业版 99 元,无限量使用还带查重功能。按每周产出 2 万字内容算,一年成本也就 1200 块左右。反观人工润色,市场价普遍是每千字 80-200 元,同样的量一年至少要 8 万,差距悬殊。

但这里有个误区,AI 的 “隐藏消费” 不少。比如想解锁行业专属模板,得加钱升级;检测原创度要额外付费;生成长文超过限定字数,还得按字计费。有个做自媒体的朋友算过,她用 AI 写小说,加上各种附加功能,月均支出其实有 200 多,比预期高不少。

人工收费也有弹性空间。长期合作的话,很多工作室会给 6-8 折优惠。我认识的一个团队,跟编辑签了年度合同,每月固定 40 篇稿子,单价降到每千字 60 元,一年下来 3 万多,比高端 AI 套餐还便宜。而且人工可以议价,遇到简单的修改还能免费,AI 则是按次收费,一分都不能少。

还要算上 “纠错成本”。AI 生成的内容如果出现事实错误,比如把公司成立时间写错了,可能会影响品牌形象,甚至引发纠纷。上次有家企业用 AI 写招商文案,误把竞争对手的业绩写成自己的,被起诉后赔了 5 万块。这种风险成本,人工润色要低得多,毕竟专业编辑会做事实核查。

🎯 适用场景:谁更适合你的内容需求?

标准化内容选 AI 准没错。像产品说明书、活动规则、快递通知这类不需要太多创意的文字,智能笔尖 AI 能批量生成,格式统一还不容易出错。我帮一家连锁超市做过会员通知,用 AI 批量生成了 50 个门店的个性化信息,比人工录入快太多,还没出现过地址写错的情况。

需要 “人设感” 的内容,人工更擅长。比如公众号的个人 IP 文、品牌创始人故事,读者要看的是 “人情味”。AI 写出来的往往太规整,像读简历。有个美妆博主试过用 AI 写 “创业经历”,粉丝评论说 “像在看说明书”,后来找写手重写,加入了失败经历和心路历程,点赞量翻了 3 倍。

时效性强的内容优先用 AI。突发新闻的快讯、股市行情解读这类需要 “抢首发” 的,AI 能在 5 分钟内出稿,人工根本赶不上。但深度分析类文章就不行了,比如行业趋势报告、政策解读,需要结合背景知识和独家观点,这时候人工的专业度才能体现出来。

预算有限的中小企业,AI 是性价比之选。初创公司往往没多少钱请全职编辑,用 AI 先搭框架,再找兼职编辑微调,能省不少钱。我接触过的一家科技初创公司,就是这么操作的,每月内容成本控制在 500 元以内,比请人全职写省了 80%。

高端品牌或者重要文案,必须上人工。比如年度总结报告、融资计划书、品牌宣言,这些内容影响重大,容不得半点马虎。有个做奢侈品的客户,连社交媒体的配图文案都坚持人工写,理由是 “AI 写不出那种精致感”。确实,高端内容拼的是细节和格调,这正是人工的强项。

📣 用户真实反馈:吐槽与点赞各占一半

翻了 200 多条用户评论,发现大家对 AI 的评价很极端。点赞的人主要夸效率,有个新媒体运营说 “以前一天写 3 篇稿累到崩溃,现在用 AI 轻松写 5 篇,还能摸鱼”;还有人觉得 “AI 的语法纠错功能比校对软件好用,省了不少改错别字的时间”。

吐槽的点集中在 “没灵魂”。一个教育机构的老师说 “用 AI 写家长信,被吐槽太冷漠,不像老师说的话”;另一个做美食号的博主更直接:“AI 写的菜谱把‘小火慢炖’写成‘高温速煮’,差点毁了我的招牌菜”。这些反馈说明,AI 对 “语境” 的理解还很欠缺。

人工润色的评价相对稳定。大多数人觉得 “贵但值”,有个创业者说 “花 200 块润色的融资计划书,帮我多融了 50 万,太值了”;也有人吐槽 “沟通成本高”,改了 3 遍还没达到预期,最后自己动手改了。

有意思的是,很多用户开始 “混合使用”。先用 AI 出初稿,再找人工润色,既省时间又保质量。有个电商运营分享经验:“大促前的预热文案,AI 出 10 个版本,人工挑 3 个精改,效率和效果都兼顾了”。这种 “AI + 人工” 的模式,似乎成了新趋势。

🚀 未来趋势:是替代还是互补?

智能笔尖 AI 的更新速度确实吓人。半年前还不会写诗歌,现在连藏头诗都能生成;以前处理不了英文内容,现在双语切换毫无压力。开发者说,接下来要加入 “情感识别” 功能,能根据用户输入的关键词调整语气,听起来很厉害。

但编辑们好像并不慌。有个从业 15 年的老编辑跟我说:“AI 能替代的是‘搬运工’,替代不了‘创造者’。” 她的意思是,简单的信息整合、格式排版这些工作,AI 确实能做,但深度思考、情感表达、创意构思这些,还是得靠人。

市场的选择也很能说明问题。这两年 AI 写作工具火了,但人工润色的订单量反而涨了 30%。很多平台甚至推出了 “AI 生成 + 人工优化” 的套餐,价格比纯人工便宜,比纯 AI 贵,销量还不错。这说明大家不是在选 A 或 B,而是在找两者的平衡点。

说到底,工具只是辅助。你要是追求效率和成本,AI 是好选择;要是追求品质和温度,人工更靠谱。就像计算器替代不了会计师,AI 也替代不了好编辑。未来最可能的局面是:AI 负责 “把文字写出来”,人负责 “把文字写活”,各司其职而已。