AI 写作工具现在越来越火,随便输入几个关键词,就能生成一篇像模像样的作文、报告甚至故事。很多家长开始焦虑,担心孩子以后连基本的表达能力都会退化,更别说什么创造力和思辨力了。其实换个角度想,AI 的普及反而给我们提了个醒:那些能被算法替代的能力,未来肯定不值钱。真正能让孩子站稳脚跟的,恰恰是 AI 学不会的 —— 跳出框架的创造力,和穿透表象的思辨力。

🌟 先打破 “标准答案” 的牢笼,让思维敢 “跑偏”

AI 最擅长的就是给 “标准答案”,输入问题就给明确结果。但孩子的大脑如果长期被这种 “确定感” 驯化,就会慢慢失去 “胡思乱想” 的能力。家长要做的第一件事,就是故意让孩子的思维 “跑偏”。

比如带孩子看画展,别总问 “这幅画好不好看”,可以说 “你觉得画里的人昨晚偷吃了什么?” 读故事读到一半,突然停下来问 “如果主角现在掏出一把水枪,接下来会发生什么?” 这些看似无厘头的问题,其实是在给孩子的思维松绑。

我见过一个有意思的案例,有个爸爸带孩子玩拼图,故意少放一块。孩子发现拼不完,急得直哭。爸爸没直接给答案,反而说 “说不定这块拼图本来就不属于这里,你试试少一块能不能拼出个新东西?” 最后孩子把空缺处当成 “山洞”,给拼图编了个探险故事。这种 “不完美中的创造力”,恰恰是 AI 学不会的。

学校教育里,老师总强调 “按套路来”,但家庭里一定要反着来。允许孩子对课本里的故事提出质疑,比如 “司马光砸缸的时候,为什么不找大人帮忙?” 鼓励他们给经典故事写 “颠覆版” 结局,比如 “小红帽最后和狼成了朋友,一起教训了骗人的猎人”。思维敢跑偏,创造力才有扎根的土壤。

🔍 用 “问题链” 代替 “给答案”,让思辨从 “抬杠” 开始

思辨力不是天生的,得从小练。但很多家长习惯了 “有问必答”,孩子问 “天为什么是蓝的”,马上搜百度给解释。其实这恰恰错过了培养思辨力的好机会。

正确的做法是把问题抛回去,变成 “问题链”。孩子问 “天为什么是蓝的”,可以反问 “你觉得和海水有关系吗?” 如果孩子说 “是”,再问 “那晚上天是黑的,海水怎么不跟着变黑?” 通过一连串追问,逼着孩子自己去观察、推理、推翻自己的结论。这个过程虽然费时间,但比直接给答案有用 100 倍。

还要鼓励孩子 “抬杠”,当然不是无理取闹的那种。比如看新闻的时候,让孩子说说 “记者有没有没问到的问题?” 读 AI 写的作文时,问 “你觉得这里有句话说得不对,哪里不对?” 有个妈妈带孩子看 AI 生成的 “环保倡议书”,孩子说 “里面说‘要少开车’,但爸爸开的是电动车,算不算呢?” 这种对细节的较真,就是思辨力的萌芽。

更进阶的做法是玩 “正反辩论” 游戏。吃饭时随便找个话题,比如 “小学生该不该带手机”,让孩子先站正方说 3 个理由,再站反方反驳自己。一开始孩子可能说不出来,但练多了就会发现,他们看问题会越来越全面,不会轻易被单一观点带跑。

🛠️ 把 “虚拟创作” 落地成 “实物”,让创造力接 “地气”

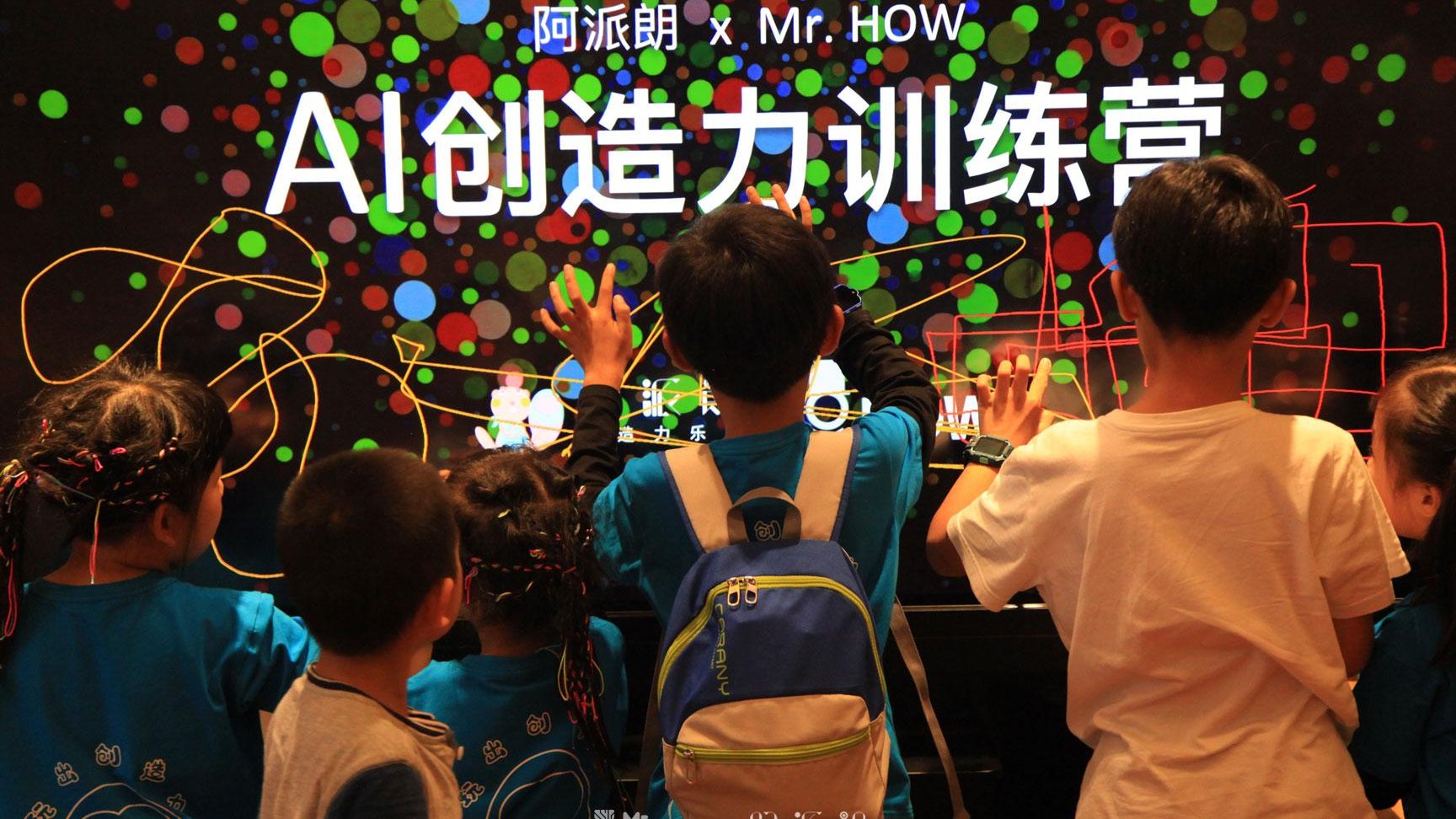

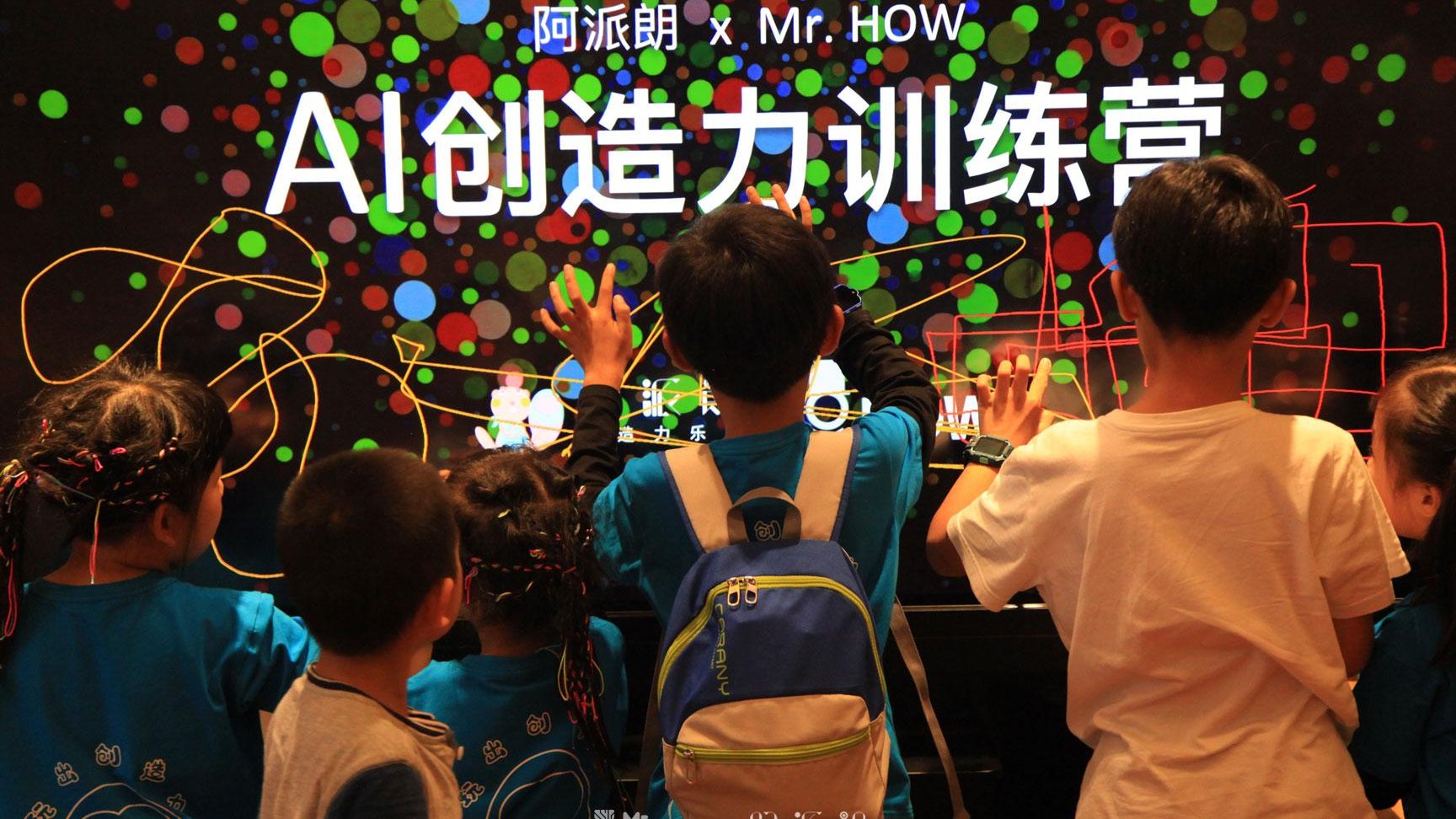

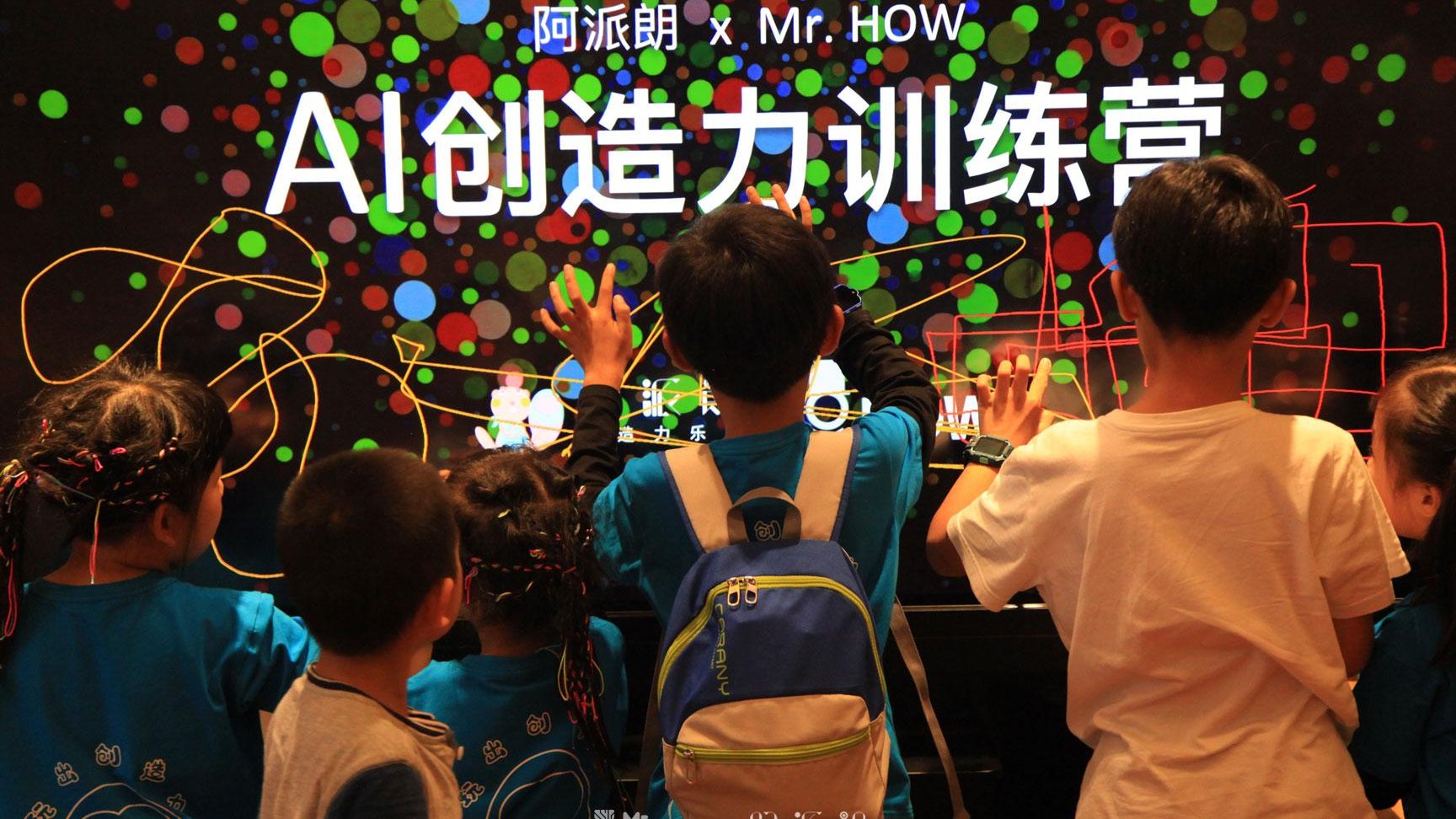

AI 能写一篇关于 “未来城市” 的作文,但它造不出模型;能设计一款 “环保书包”,但缝不出样品。孩子的创造力,必须和真实世界的触感、质感结合,才能扎得深。

可以从 “改造身边的东西” 开始。比如让孩子用快递盒做个 “机器人”,不光要画设计图(这一步可以和 AI 比一比,看谁的想法更怪),还要亲手剪、粘、涂色。过程中肯定会遇到问题,比如 “胳膊总掉下来怎么办?” 这时候别直接说 “用胶带粘牢”,而是说 “你觉得机器人的胳膊需要什么才能不掉?” 逼着孩子自己想办法,哪怕最后做出来的东西歪歪扭扭。

学校布置的创意作业,也别让 AI 代笔后就完事。比如写了 “我的理想职业”,可以让孩子体验一天 —— 想当厨师就做一顿饭,想当老师就给玩具上课,想当科学家就做个简单的水实验。有个孩子用 AI 写了篇 “会飞的鞋子”,爸爸带着他用气球、纸板做了个原型,虽然飞不起来,但孩子在日记里写 “原来让鞋子飞起来,比写出来难 100 倍,但有意思 100 倍”。

还要多带孩子接触 “非数字化” 的创作形式。比如学陶艺,感受泥土在手里变形的感觉;学木工,体会锯子、锤子的力度;学刺绣,观察针线怎么变成图案。这些需要手眼协调、不断试错的过程,AI 永远替代不了,却能让孩子明白:创造力不只是脑子里的想法,更是把想法变成现实的能力。

🧩 构建 “跨学科知识网”,让思维有 “素材” 可拼

AI 的知识是海量的,但它是碎片化的,像一堆零散的积木。孩子的大脑需要把不同领域的知识像拼积木一样组合起来,才能产生真正独特的想法。

可以用 “主题式探索” 串联知识。比如围绕 “蚂蚁” 这个主题,不光读昆虫书(生物知识),还可以算 “一只蚂蚁能搬多少东西”(数学),写首关于蚂蚁的诗(语文),用橡皮泥捏蚂蚁王国(艺术),讨论 “蚂蚁为什么不会迷路”(科学)。这样一来,蚂蚁就不是课本里一个孤立的知识点,而成了连接不同学科的枢纽。

鼓励孩子 “跨界联想”。看到下雨,除了想到 “要带伞”,还可以想 “雨水落在不同的东西上,声音一样吗?”(物理 + 音乐);吃苹果时,除了想到 “甜不甜”,还可以想 “苹果核种下去能长出树吗?”(生物 + 农业)。有个孩子把数学课上学的 “对称”,用到了美术作业里,画了一只 “左右完全对称的蝴蝶”,还在旁边写 “这只蝴蝶左边有 3 个斑点,右边也得有 3 个,不然会吵架”。这种跨学科的幽默感,就是创造力的火花。

还要允许孩子 “深度沉迷” 某个小众领域。有的孩子痴迷火车,有的喜欢研究云彩,有的对恐龙了如指掌。别觉得这是 “不务正业”,这些看似冷门的知识,往往是未来创造力的秘密武器。AI 能说出 “恐龙有很多种”,但只有真正痴迷的孩子,才能编出 “霸王龙和三角龙合作找食物” 的原创故事,因为他知道两种恐龙的习性、弱点,这些细节就是独特性的来源。

🤔 教孩子 “识别 AI 的局限”,把工具变成 “参照物”

与其害怕孩子依赖 AI,不如教他们 “带着批判用 AI”。让孩子明白,AI 是个好用的工具,但它有很多 “想不到” 的地方,而这些 “想不到”,正是人类创造力的用武之地。

可以玩 “找 AI 的错” 游戏。让孩子用 AI 生成一篇作文或一幅画,然后一起挑毛病。比如 AI 写的 “我的妈妈”,可能会说 “妈妈每天给我做饭、洗衣服”,孩子可以补充 “我妈妈做饭会把糖当成盐,洗衣服总忘了晾”—— 这些带瑕疵的细节,恰恰是真人独有的温度。AI 画的 “秋天”,可能只有金黄的叶子,孩子可以说 “我们小区的秋天还有红色的爬山虎,还有掉在地上的柿子”。

更高级的是 “让 AI 当助手,自己当导演”。比如想写个科幻故事,先让 AI 出几个开头,然后告诉孩子 “这些开头都太普通了,我们加个奇怪的设定,比如‘主角能听懂冰箱说话’,让 AI 继续写,然后我们再改”。在这个过程中,孩子会发现,AI 只是执行命令的工具,而真正的创意方向,掌握在自己手里。

还要告诉孩子 AI 的 “知识截止期”。比如问 AI “今年的奥运会有什么新项目”,AI 可能答不上来,这时候可以说 “你看,AI 也有不知道的,这时候就得靠我们自己去查、去想”。让孩子明白,最新鲜、最独特的想法,永远来自于对当下生活的观察和思考,而不是依赖机器。

🏡 家里多留 “混乱的创意角落”,给思维 “野蛮生长” 的空间

创造力和思辨力,需要一个不那么 “规矩” 的环境。太整洁、太有条理的家,反而会束缚孩子的思维。

可以在家里留一个 “创意乱角”,不用太大,一个角落就行。里面放满各种 “没用的东西”:旧报纸、瓶盖、布料、绳子、积木、颜料…… 告诉孩子 “这里的东西可以随便折腾,不用收拾”。孩子可能会在里面用瓶盖拼图案,用报纸做衣服,甚至把颜料涂在墙上 —— 只要不造成破坏,就别干涉。有个家庭的创意角里,孩子用各种废品做了个 “外星人基地”,还写了本 “基地说明书”,里面的规则稀奇古怪,但逻辑自洽,这就是思辨力在悄悄发展。

生活中多留一些 “不计划的时间”。周末别排满兴趣班,留半天让孩子 “发呆” 或者 “瞎玩”。很多家长觉得这是浪费时间,其实不然。孩子在院子里看蚂蚁搬家看一个小时,可能会想出一个蚂蚁王国的故事;把积木搭了拆、拆了搭一下午,可能会发明一种新的搭法。这些看似无目的的行为,恰恰是创造力的温床。

家长还要学会 “装傻”。孩子问 “为什么月亮会跟着人走”,别假装自己什么都懂,可以说 “这个问题我也不知道,我们一起查资料,你看懂了给我讲讲?” 孩子发现大人也有不懂的,就不会害怕自己提出 “愚蠢” 的问题。当孩子分享一个奇怪的想法时,别说 “这不可能”,而是说 “这个想法有意思,你觉得怎么才能实现呢?”

AI 写作能替代的是 “标准化表达”,但替代不了孩子眼里 “会眨眼的星星”、“会唱歌的雨滴”,替代不了他们对一个问题翻来覆去的琢磨,替代不了把奇思妙想变成实物的笨拙又认真的过程。培养创造力和思辨力,说到底就是让孩子保持对世界的好奇、对问题的较真、对实践的热情。这些东西,AI 学不会,也抢不走。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库