📌 每天打开后台,都能看到读者发来的类似问题。"AI 写作这么猛,我们这些靠笔杆子吃饭的,是不是迟早要失业?" 说实话,这种焦虑我太懂了。去年给一家内容公司做培训,现场 30 多个写手,有一半都在问同样的问题。但真要掰开了揉碎了说,答案可能和你想的不太一样。

🤖 先看 AI 写作现在能做到什么 —— 别被宣传唬住了

打开任何一个 AI 写作工具的官网,都能看到 "秒写万字"" 媲美专业作家 " 之类的宣传。实际用起来呢?上个月帮一个电商客户做产品文案,我让三个主流 AI 工具同时写同一类产品的描述。结果很有意思 ——

它们确实能在 3 分钟内生成 500 字的文案,关键词堆砌得很到位,甚至连 "限时折扣"" 独家首发 " 这种套路词都用得恰到好处。但仔细读就会发现问题:所有文案都像一个模子刻出来的,没有任何针对特定人群的倾斜。给宝妈群体推荐儿童座椅,居然和给年轻白领推荐办公椅的语气完全一样。

更有意思的是,我故意在需求里加了一个矛盾点:"这款产品有点小贵,但性价比极高"。三个 AI 给出的回复都在回避这个矛盾,要么只说优点,要么含糊其辞。这就是现在 AI 写作的真实水平 ——能处理明确、无冲突的信息,但一旦涉及到需要权衡、需要理解深层需求的内容,就露怯了。

还有一次,让 AI 写一篇关于 "深夜食堂" 的散文。它确实能写出 "暖黄的灯光"" 氤氲的热气 " 这类场景描写,但没有一句能让人想起某个具体的深夜,某个难忘的瞬间。那些藏在文字背后的情绪,AI 现在还拿不走。

💡 人类写作的核心竞争力 ——AI 再进化也难替代的东西

说个真实案例。前年给一家老字号糕点铺做品牌故事,老板是个 70 多岁的老人,一辈子守着一家小店。我去采访的时候,他没说什么豪言壮语,就反复讲一个细节:"我父亲教我揉面,说面要揉到能闻到麦香才算好。现在机器揉面快,但那个香味不对。"

这句话我记在本子上,最后写进了品牌故事里。发布后,很多读者在评论区说被这句话打动了。后来老板告诉我,那段时间来店里的客人,有不少都会提一句 "想闻闻麦香"。这就是人类写作的第一个优势:能从琐碎的细节里提炼出共情点。AI 可以分析 10 万篇美食文章,总结出 "麦香" 是高频词,但它理解不了为什么这个词能打动人。

再说说逻辑深度。上个月参与一个科技产品的深度测评,涉及到复杂的技术参数和实际使用场景的结合。我发现,AI 能把参数列得清清楚楚,但没法解释 "为什么 2.4GHz 比 5GHz 在穿墙时更稳定" 这种需要结合生活场景的问题。它缺乏将抽象知识转化为具体体验的能力。

还有一个更关键的 —— 价值观输出。任何一篇有影响力的文章,背后都藏着作者的价值观。是推崇效率至上,还是强调人文关怀?是偏向保守稳健,还是鼓励冒险创新?这些东西,AI 现在还没法自主决定。它可以模仿某种风格,但没法真正形成自己的立场。

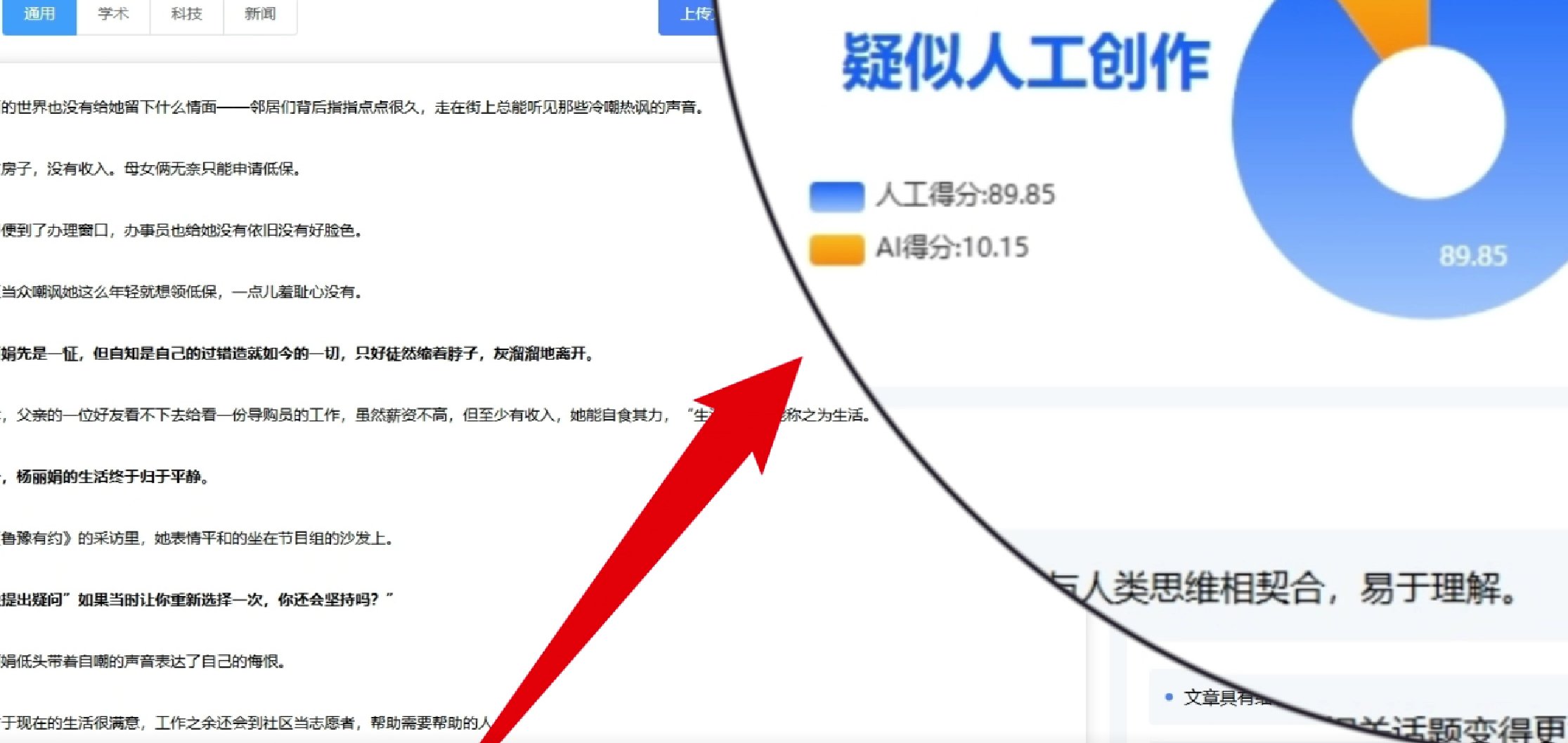

📊 看看真实的行业数据 —— 别被恐慌蒙蔽了双眼

从去年开始,我一直在跟踪几个内容平台的数据。有个很有意思的发现:AI 写作工具普及最快的领域,反而是对内容质量要求最低的场景。比如批量生成的 SEO 短文、简单的产品说明、重复度高的资讯整合,这些领域 AI 确实在快速替代人工。

但反过来,那些需要深度思考的内容领域,人类写手的价值反而在提升。一个头部公众号的主编告诉我,他们现在用 AI 做初稿,但最终发布的版本,至少要经过 3 次人工修改,主要改的就是 "灵魂部分"—— 观点的独特性、案例的鲜活度、情感的细腻度。

还有个数据更能说明问题。某内容交易平台的年度报告显示,2023 年单价超过 1000 元 / 篇的深度稿件,成交量同比上涨了 47%。而那些 50 元 / 篇的基础稿件,成交量下降了 32%。这说明市场不是不需要写手了,而是对写手的要求更高了。

我自己的团队也是这样。以前要花大量时间写一些基础文案,现在这些工作交给 AI,团队成员就能把精力放在更有价值的内容创作上。去年一年,我们产出的深度报道数量比前年翻了一倍,客户满意度反而提高了。

🔄 正在发生的真实改变 —— 不是替代,是重塑

说个亲身经历。我认识的一个 95 后写手,以前总抱怨写带货文案太枯燥。接触 AI 工具后,她发现自己可以把精力放在研究用户心理上。比如先用 AI 生成 10 版基础文案,然后根据不同平台的用户画像进行调整。

她最近做的一个美妆产品推广,就是让 AI 生成基础描述,自己则专注于挖掘 "为什么油皮用户在夏天更需要这款产品" 的深层需求。结果这篇文案的转化率比纯人工写的高出 30%。这就是正在发生的变化:AI 变成了工具,而不是对手。

还有个更有意思的趋势。越来越多的内容公司开始设立 "AI 训练师" 这类新岗位。不是教 AI 写作,而是教 AI 理解特定领域的专业知识。我一个朋友在教育机构工作,她的主要任务就是给 AI 输入大量教育心理学的案例,让 AI 生成的教案更符合实际教学场景。

这意味着什么?意味着写作行业的分工在细化。以前一个写手要负责选题、查资料、写初稿、改稿、优化 SEO,现在这些环节可以拆分 ——AI 负责资料整合和初稿,人类负责选题、深度加工和情感注入。不是谁取代谁,而是形成新的协作模式。

🚀 给内容创作者的 3 条实在建议 —— 别慌,这么做就对了

如果你现在还在担心被 AI 取代,不如看看这几点建议。都是我从身边做得好的同行身上总结出来的,很实在。

第一,把 AI 当成实习生,而不是竞争对手。我认识的一个科技博主,每天都会让 AI 帮他整理行业新闻,然后自己从中挑选有价值的点进行深度分析。他说这样做,让他每周至少多出来 10 个小时,可以用来做更深入的研究。关键是要学会给 AI 提明确的需求,就像指导实习生一样。

第二,深耕垂直领域,建立 AI 难以逾越的知识壁垒。我一个朋友专注于写老年旅游攻略,她花了三年时间,跑遍了国内适合老年人的旅游景点,积累了大量第一手资料 —— 哪个景区的厕所最方便,哪个季节去气候最适宜,这些细节 AI 根本挖不到。现在她的文章,即使 AI 想模仿,也缺乏足够的素材。

第三,刻意训练 "反 AI" 能力。什么意思?就是多做那些 AI 不擅长的事情。比如多去采访,多积累真实案例,多培养自己的独特观点。我现在要求团队成员,每个月至少做一次线下访谈,把那些没法量化的感受、细节记录下来。这些东西,才是未来写作的核心竞争力。

其实回头看看,每次技术变革都会引发类似的焦虑。活字印刷出现时,手抄本的抄写员也担心过失业,但后来出现了更多的作家和编辑。摄影技术发明时,写实派画家也面临过危机,但艺术并没有因此消亡,反而催生出更多新的流派。

AI 写作也是一样。它会淘汰那些只靠套路、没有思考的内容生产者,但会给真正有想法、有温度的创作者更多机会。与其担心被取代,不如想想怎么用好这个新工具,让自己的创作更有价值。

毕竟,文字的力量从来不仅仅在于传递信息,更在于传递那些藏在信息背后的情感、思考和温度。这些东西,AI 可能永远学不会。