📝 为什么 AI 写作时代,个人风格反而更值钱?

打开后台经常收到私信,说用 AI 写出来的东西总像白开水,跟自己平时的调调完全对不上。其实这两年观察下来,越是 AI 普及,有辨识度的个人风格就越成了稀缺品。

你想啊,现在随便一个人都能让 AI 生成一篇结构完整的文章。但读者刷到第十篇同主题内容时,为什么会停下来看你的?不是因为你写得更全,而是因为你的表达里有 “人味儿”—— 可能是你总爱用的某个口头禅,可能是你独有的比喻方式,甚至是你行文里藏着的那点小固执。

公众号生态早就过了 “有内容就有流量” 的阶段。现在拼的是记忆点。我见过一个科技号,作者总爱在专业分析里插一句 “说白了就是这么回事儿”,读者反而觉得亲切,留言区经常有人模仿这句话互动。这种风格标签,AI 要是没经过专门调教,根本学不会。

更实际的是,平台算法现在越来越重视 “用户停留时长” 和 “互动率”。千篇一律的 AI 文风读者划得比谁都快,而带着个人温度的内容,哪怕观点不那么惊艳,读者也愿意多瞅两眼。这就是为什么老作者都在琢磨怎么让 AI “学” 自己,而不是被 AI 带跑偏。

🔍 先搞懂:你的 “个人风格” 到底藏在哪些细节里?

很多人说 “我想让 AI 像我”,但真要描述自己的风格,又支支吾吾说不出个所以然。这就好比让画师画肖像,你只说 “画得像我” 没用,得指出 “我眼角有颗痣,笑起来左边嘴角更高”。

第一步得做 “风格拆解”。拿自己过去三个月阅读量最高的 5 篇文章出来,逐字逐句扒细节:

- 用词习惯:是爱用书面语还是口语?有没有高频出现的特定词汇?比如有的情感号作者总用 “你知道吗” 开头,有的职场号偏爱 “亲测”“踩坑” 这类词。

- 句式特点:是长句多还是短句多?爱用感叹号还是问号?我认识个历史号作者,每段结尾总留个半句话,比如 “至于到底是不是这样 ——”,这种钩子式句式就是他的标志。

- 叙事节奏:是开门见山还是铺垫半天?比如科技评测号可能上来就说 “结论:不推荐买”,而生活号可能先讲个小故事再绕回主题。

- 观点表达:是犀利直接还是委婉含蓄?有没有固定的吐槽方式?比如有的号主总用 “我可太懂这种感受了” 拉近距离。

光自己分析还不够。可以找 3 个常看你文章的读者,问问他们 “我的文章给你最深的印象是什么”。往往读者能精准捕捉到你自己没察觉的风格细节。有个美食号作者一直以为自己风格是 “接地气”,结果读者说 “你总把菜比作人,比如‘这道菜像急性子的姑娘’,特别好记”。

把这些发现一条条记下来,形成 “风格档案”。后面喂给 AI 的时候,这些就是最关键的 “训练素材”。

🎯 调教 AI 的核心:提示词要像 “给新人写手改稿”

知道了自己的风格特点,接下来就是怎么让 AI “听懂”。很多人提示词只写 “模仿我的风格写一篇关于 XX 的文章”,这就像跟厨师说 “照我做的味儿来一份”,人家哪知道你那味儿到底是多放了盐还是少放了糖。

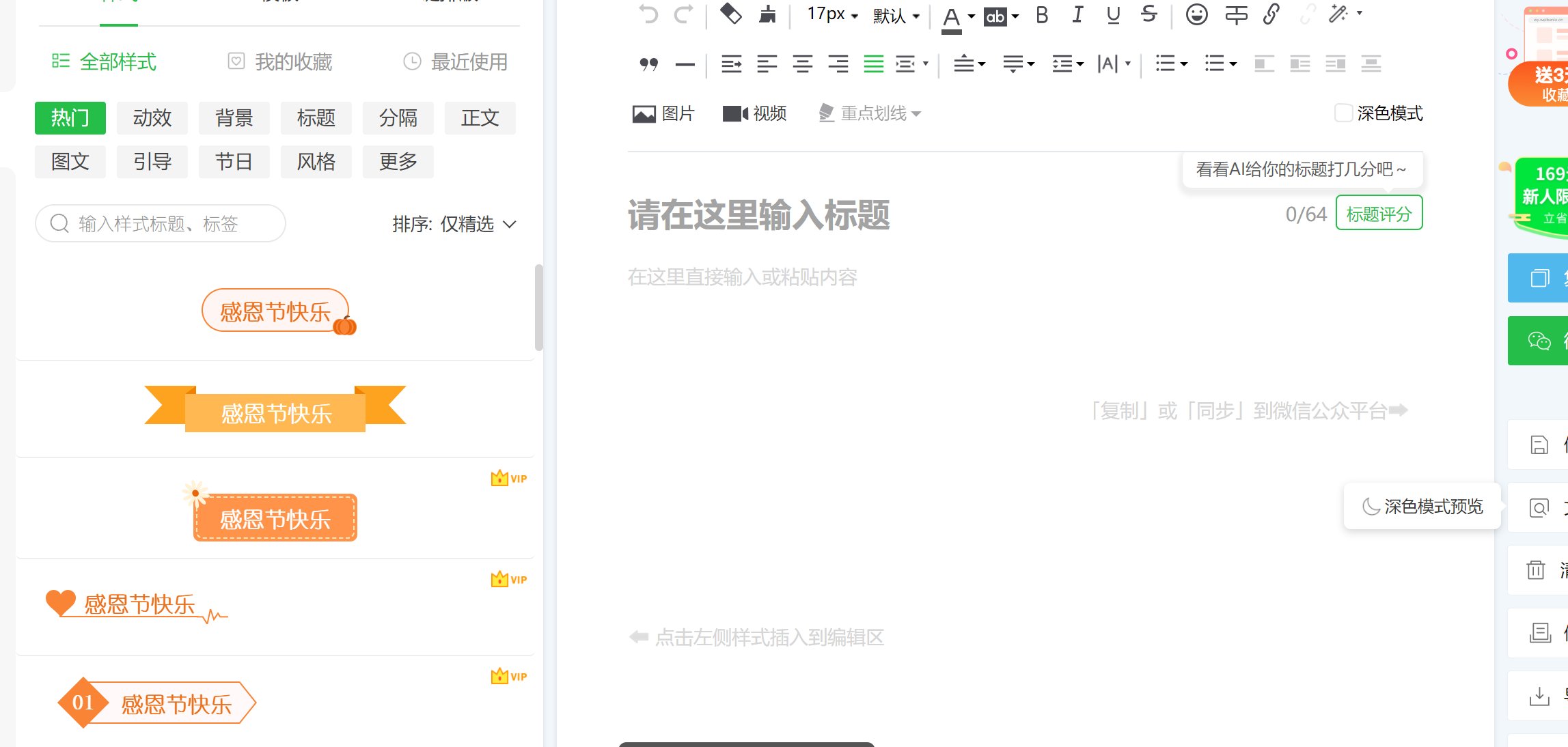

提示词得具体到 “可执行”。举个例子,如果你是职场号主,风格档案里写着 “常用短句,爱用反问,结尾总给个小建议”,那提示词可以这么写:

“写一篇关于‘职场新人要不要主动加班’的文章。注意:1. 每段不超过 3 行,多用‘你试过吗’‘难道不是吗’这类反问;2. 开头先讲个 100 字的小场景(比如‘周五下班前领导突然发消息’);3. 结尾必须加一句‘我的小建议是 ——’,后面接具体做法。参考我平时的语气:有点犀利但不刻薄,像同事聊天。”

对比一下,这种提示词比干巴巴的 “模仿我的风格” 效果好 10 倍。AI 就像个新入职的实习生,你说得越细,它做得越对。

还要学会 “喂示例”。把自己写过的同类文章片段放进提示词里,告诉 AI “就按这个感觉来”。比如写产品测评,你可以附上自己之前写的开头:“拿到这个东西三天,我拆箱时骂了句‘什么鬼’,现在却有点离不开了 ——”,再让 AI 仿写新的产品测评。

重点是别让 AI “自由发挥”。很多人觉得加一句 “随便写写,自然点” 会更好,其实恰恰相反。AI 的 “自然” 和你的 “自然” 根本不是一回事。必须把限制条件说清楚:不能用什么词,不能用什么句式,甚至段落顺序都可以规定好。

🔄 迭代技巧:让 AI 越写越像你的 “三步修改法”

第一次让 AI 生成内容,90% 都会跑偏。这时候别着急换工具,而是用 “对比 - 标记 - 重训” 的方法调教它。

第一步:逐句对比找差异。把 AI 写的和你过去的文章并排放着,圈出明显不像的地方。比如你从不用 “综上所述”,但 AI 总在结尾用;你习惯先摆案例再讲道理,AI 却先抛观点。这些都是要修正的点。

第二步:给 AI “打差评” 要具体。别只说 “这段不像我”,而是明确指出 “你这里用了‘众所周知’,我从来不用这种词,换成‘你肯定遇到过’试试”。有个情感号主发现 AI 总写 “爱情就像围城”,她的修改意见是:“别用这种老掉牙的比喻,我平时会说‘爱情就像点外卖,看着挺好,吃到嘴里才知道合不合胃口’,按这个路子改。”

第三步:建立 “风格错题本”。把每次 AI 犯的 “风格错误” 记下来,下次写提示词时提前加上限制。比如记上 “不要用‘家人们’‘宝子们’”“避免用分号”,相当于给 AI 画了条红线。

我见过最较真的一个号主,连续调教同一篇内容 23 次,最后 AI 生成的段落,连他老婆都分不清哪段是 AI 写的。这说明只要有耐心,AI 完全能学到你的 “神韵”。

⚠️ 最容易踩的 4 个坑,90% 的人都中过

踩过的坑多了,就知道哪些雷必须避开。

第一个坑:把 AI 当 “全自动写作机”。真别指望一次生成就能直接用。再牛的 AI,也需要你手动调整细节。比如你总爱用的某个方言词,AI 可能换成了普通话表达,这时候就得手动换回去。记住,AI 是 “代笔”,不是 “替身”。

第二个坑:风格标签贴得太泛。说 “我要幽默风格” 没用,得说 “我那种幽默是自嘲式的,比如‘我这人干啥啥不行,踩坑第一名’”。AI 对模糊的形容词理解很死板,你越具体,它越能 get 到。

第三个坑:忽视 “场景适配”。同一个人写不同主题,风格也会微调。比如写干货文可能更严肃,写日常碎碎念可能更随意。调教 AI 时也要告诉它 “这篇是给老读者看的,不用太多背景介绍”“这篇是新手入门,得写得更啰嗦点”。

第四个坑:频繁换 AI 工具。每个 AI 模型的 “学习能力” 不一样,刚摸透一个就换,等于前面积累的调教经验全白费。建议固定 1-2 个工具深耕,让它慢慢 “熟悉” 你。

🛠️ 3 个小众但好用的辅助工具

除了主流的 AI 写作工具,这几个工具能帮你更精准地捕捉自己的风格:

1. 文心一格的 “风格迁移” 功能。把你写的文章导进去,它能自动分析出 “用词偏好”“情感倾向” 等数据,相当于给你做了个风格体检报告。

2. 石墨文档的 “文档对比”。把 AI 生成的内容和你写的原文对比,能快速标出差异点,省得自己逐字找。

3. 讯飞听见的 “语音转写”。如果你平时说话风格和写作风格接近,可以先对着主题说一遍,转写成文字后再喂给 AI,有时候比直接写提示词效果更好。

其实工具只是辅助,核心还是你对自己风格的认知有多清晰。就像老木匠带徒弟,徒弟手艺好不好,全看师傅能不能把自己的 “手感” 说清楚。

AI 写作说到底是场 “人机配合” 的游戏。机器负责高效输出,人负责守住那点 “不可替代” 的风格。毕竟读者关注你,不是因为你能写出一篇合格的文章,而是因为只有你能写出 “带着你的温度” 的文章。把 AI 调教好了,它就是你手里最趁手的工具,帮你把独特的风格放大,而不是把你变成千篇一律的 “AI 分身”。