🚩 论文 AIGC 检测 40% 意味着什么?2025 年检测工具实测与应对策略

最近有不少同学问,论文 AIGC 检测结果 40% 影响大不大?这可不是个简单的问题。我结合 2025 年最新政策和工具实测数据,给大家详细分析一下。

📊 40% 的检测结果到底有多严重?

不同高校对 AI 生成内容的容忍度差异很大。天津科技大学设定 40% 为预警线,超过就必须修改。淮阴师范学院明确要求检测结果低于 40%,否则触发警示和修改流程。但福州大学等更严格的学校,直接将 AI 率与论文评分挂钩,超过 20% 就可能影响答辩资格。国际期刊的要求更苛刻,《中国神经再生研究(英文)》规定 AI 特征值不得超过 15%,否则不予采用。

这意味着,如果你的论文检测结果是 40%,在部分高校可能需要修改后重新提交,而在严格的学校或期刊则可能直接被拒。更麻烦的是,检测工具的准确性存在争议。有学生发现,仅增加参考文献和封面,检测值就从 27.2% 暴跌至 0.5%。这说明检测结果可能受格式、引用等因素影响,并非完全可靠。

🧠 检测工具的核心问题:误判与对抗

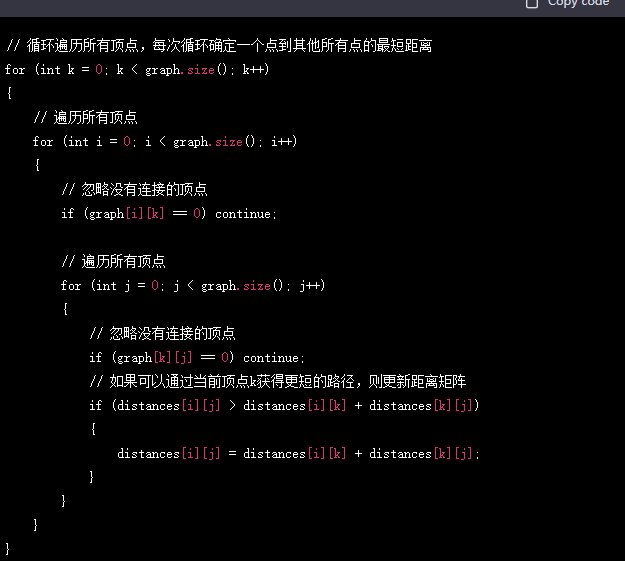

目前主流检测工具主要通过语言特征匹配识别 AI 内容,包括词频、句式、逻辑结构等。但 AI 生成内容往往语言规范、逻辑清晰,与学术写作风格高度重合,导致检测难度大。德国柏林应用科技大学的研究显示,主流工具的平均准确率只有 50%-60%,且容易将人类原创内容误判为 AI 生成。

更棘手的是,AI 生成技术与检测技术在同步进化。2025 年 Originality.AI 5.0 的识别准确率已达 99.3%,但对抗生成技术(如 CAEF 框架)能将检测绕过率提升至 89.7%。这意味着,即使论文确实由 AI 生成,也可能通过技术手段降低检测率。这种博弈使得检测结果的可信度进一步下降。

🔍 2025 年主流检测工具实测对比

1. MitataAI:中文检测的标杆

- 核心优势:独创语义指纹比对技术,能准确识别腾讯元宝、豆包、DeepSeek 等 12 种中文大模型特征,误报率控制在 3% 以下。在 MIT 举办的 AIGC 检测挑战赛中,准确率高达 92.7%。

- 适用场景:学术论文初筛和深度检测,尤其适合中文论文。

- 操作建议:使用其可视化降重系统,通过滑动条实时调节改写强度,平衡学术规范与表达自由。

2. Copyleaks:多语言检测专家

- 核心优势:支持 100 多种语言的抄袭检测和 30 多种语言的 AI 检测,准确率超过 99%。提供 API 接口,方便企业集成到内部系统。

- 适用场景:跨国学术合作、多语言论文检测。

- 操作建议:利用 AI Phrases 功能,突出显示典型的 AI 措辞,帮助精准修改。

3. Turnitin Clarity:国际期刊的首选

- 核心优势:2025 年新增教育者引导的 AI 辅助功能,整合查重与检测流程。在英文论文检测中仍保持领先地位。

- 适用场景:投稿国际期刊前的最终检测。

- 操作建议:结合 MitataAI 进行中文内容预处理,弥补其对中文大模型识别的滞后性。

🛠️ 如何应对 40% 的检测结果?

1. 三级检测法降低风险

- 第一步:用 MitataAI 进行初筛,快速定位高风险段落。

- 第二步:使用学校指定系统(如知网、维普)复核,确保符合校内标准。

- 第三步:投稿前根据期刊要求,补充 Turnitin 或 Copyleaks 报告。

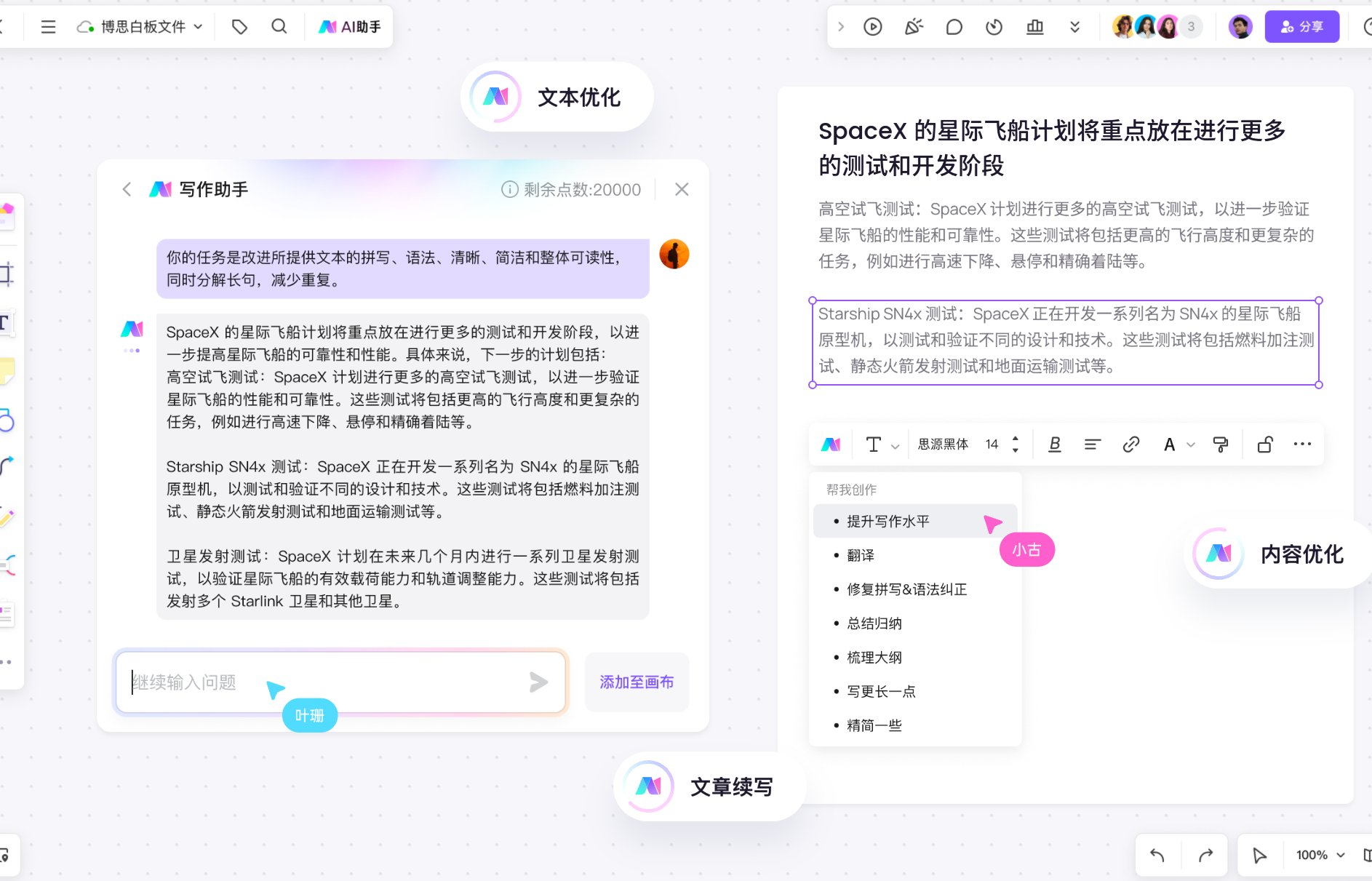

2. 智能降重工具推荐

- 笔灵:能将 AIGC 率从 64.9% 降至 17.2%,支持夜间急救模式,1 小时内急速降率。

- 千笔 AI:提供 “移除 AI 痕迹” 功能,调整词汇和文风,适配知网、维普等平台检测。

- 秘塔写作猫:在降重的同时优化语法和语言风格,避免修改后的文本生硬。

3. 人工复核不可替代

检测工具无法完全替代人工判断。华东师范大学传播学院院长王峰强调,教育的核心是培养原创力,而非重复性技能。建议在修改后,请导师或同学通读论文,检查逻辑连贯性和学术价值。

⚠️ 这些误区一定要避开

- 盲目信任检测工具:检测结果只是参考,不能完全代表论文质量。有学生发现,将 AI 生成的文献综述替换为人工撰写后,检测率反而上升。

- 过度依赖降重工具:部分工具可能导致学术表述失真。建议采用 “机器降重 + 人工润色” 的组合方式,确保内容专业性。

- 忽视政策差异:不同高校和期刊的标准不同,务必提前查阅最新要求。例如,复旦大学明确禁止使用 AI 进行语言润色,而华东师范大学允许 AI 生成内容不超过 20%。

📌 2025 年学术写作新趋势

随着检测技术的升级,学术写作模式正在发生变化。清华大学教授郎昆建议,学生应学会 “去粗取精”,将 AI 作为辅助工具,最终对内容负责。中国教育科学研究院研究员储朝晖也指出,未来需要完善配套规则,明确 AI 使用边界。

对于即将毕业的同学,建议采用 “智能工具 + 人工深度加工” 的策略。先用 MitataAI 等工具进行初步筛查,再结合笔灵等降重工具优化表达,最后通过人工复核确保学术规范。这种分层处理既能提高效率,又能避免过度依赖技术带来的风险。

如果你对具体工具的使用方法或最新政策有疑问,欢迎在评论区留言。我会持续跟踪 2025 年学术诚信领域的最新动态,为大家提供实用的解决方案。记住,AI 是工具,人才是论文的灵魂。合理使用技术,才能真正提升学术能力。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味