最近总听到有人说 “现在用 AI 排出来的东西,看着都像一个模子刻出来的”。确实,打开十个公众号文章,八个的封面字体、段落间距甚至配图风格都差不多;刷五个短视频,字幕排版和转场特效几乎能串成连续剧。这种 “AI 同质化” 正在让不少创作者焦虑 —— 明明花了时间调参数,怎么还是跳不出固定套路?其实问题不在 AI 本身,在于我们把工具用成了 “标准答案生成器”。今天就聊聊怎么跳出这个怪圈,让 AI 成为创意的助力,而不是创意的枷锁。

📌同质化根源:不是 AI 的错,是我们用错了打开方式

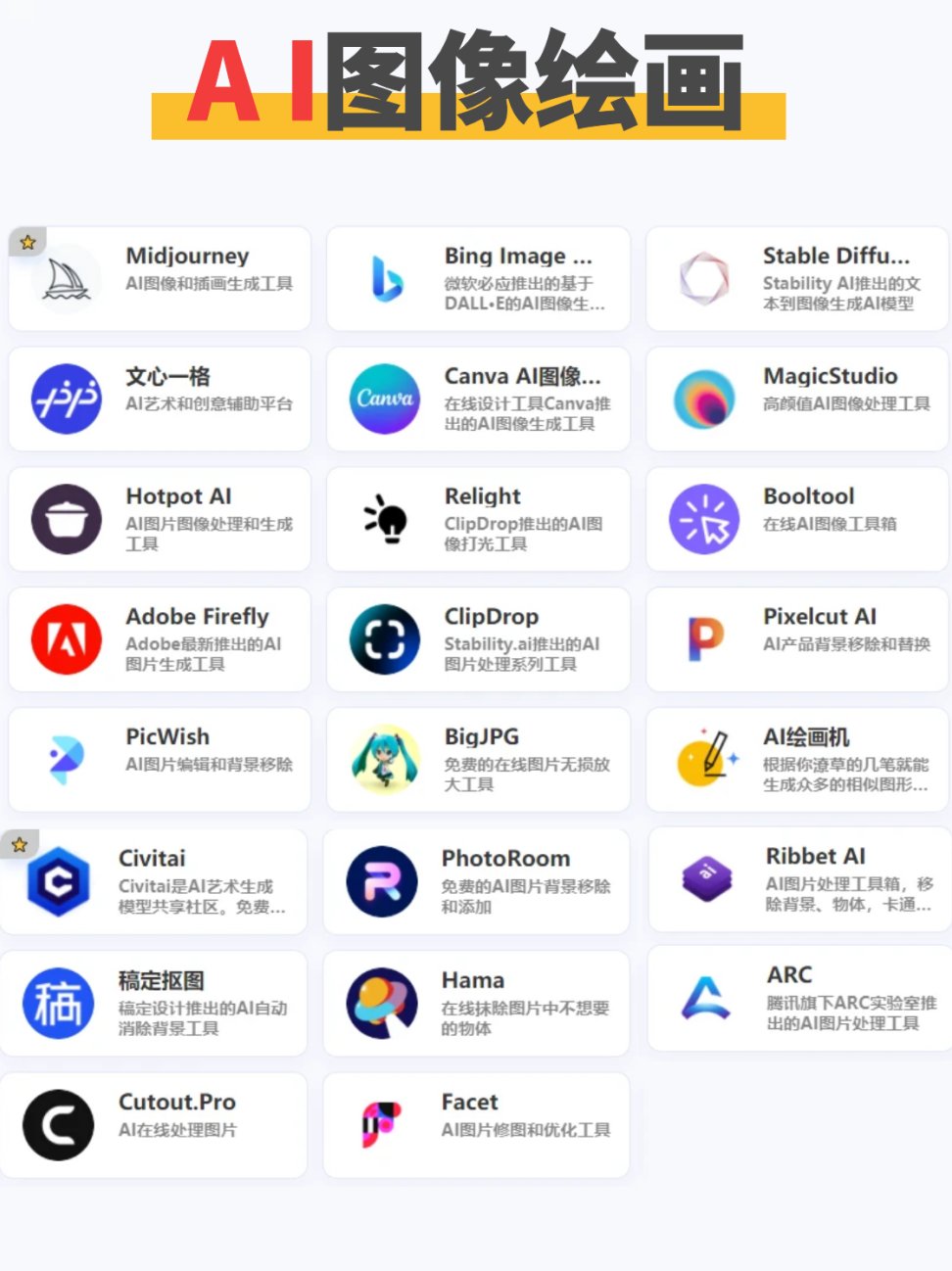

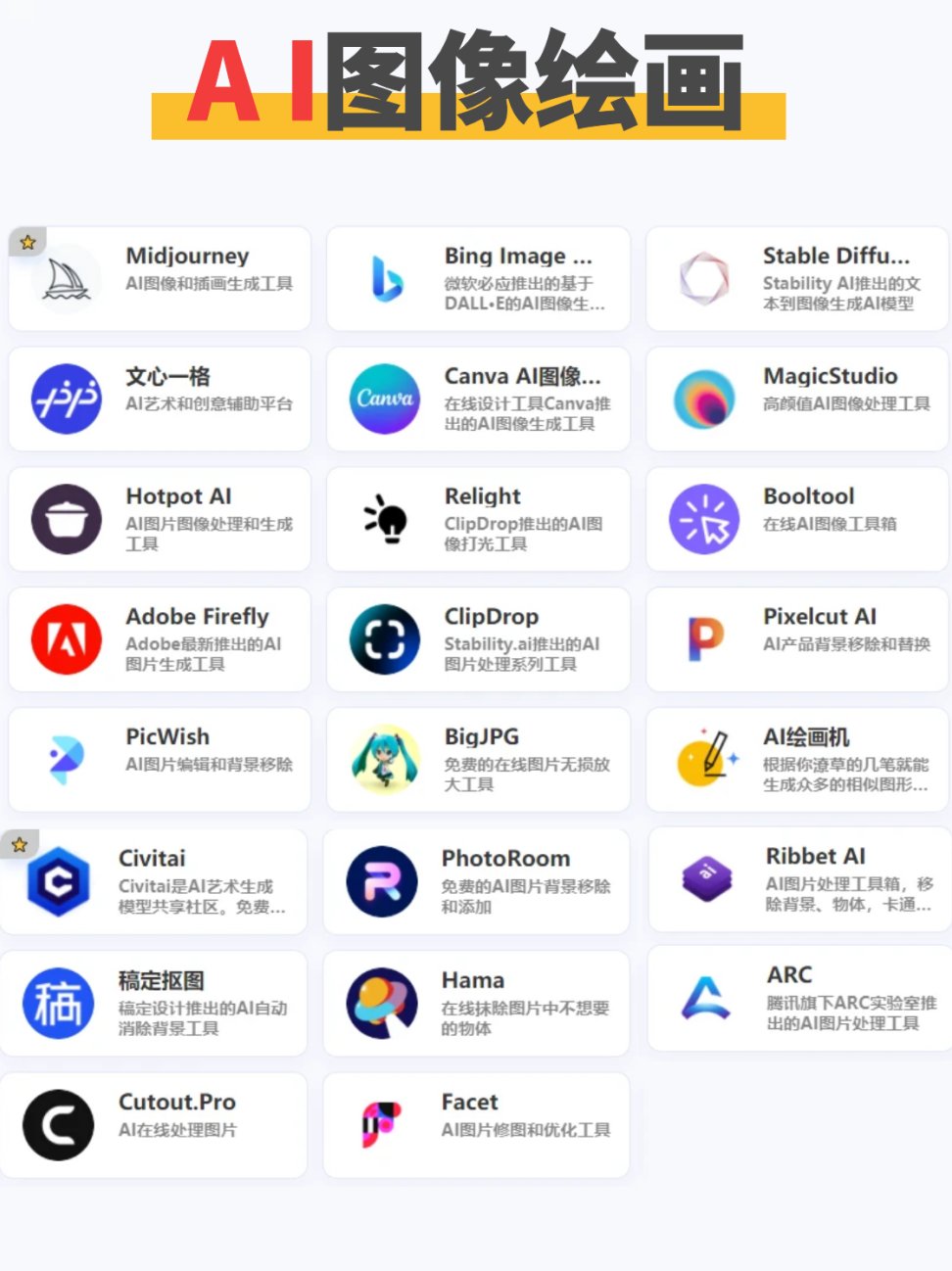

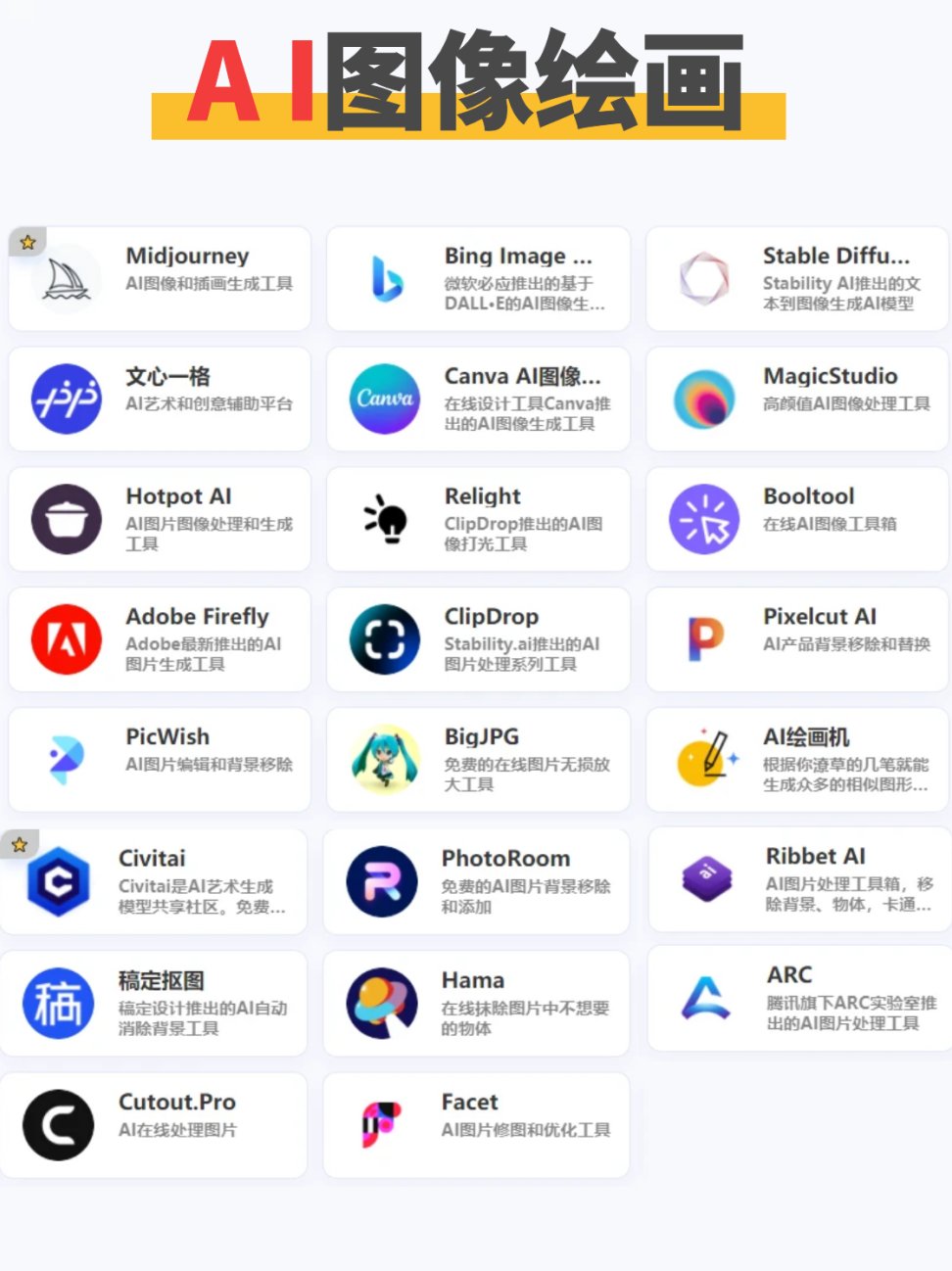

很多人觉得 AI 排版同质化,是因为工具本身的模板太少。这其实是个误区。现在主流的 AI 排版工具,从 Canva 的 AI 设计到 135 编辑器的智能排版,背后的算法都能生成无数种组合。但为什么大家用出来的效果还是趋同?

关键在于 “懒人操作”。打开工具就点 “一键生成”,选模板只看 “热门推荐”,调整参数最多改改字体大小 —— 这种操作模式下,AI 只能根据 “大众偏好” 输出最安全的方案。就像你去餐厅总点 “招牌菜”,吃来吃去自然都是那几种味道。

还有个容易被忽略的点:90% 的同质化问题,其实出在「用户没给 AI 明确指令」。比如用 AI 排一篇旅行攻略,只说 “要清新风格”,AI 就会默认用浅蓝底色、树叶边框这些高频元素;但如果说 “要像在海边捡贝壳的感觉 —— 留白多一点,标题用手写体但别太潦草,段落间加一条细波浪线”,出来的效果肯定大不一样。

另外,很多人把 AI 当成 “终稿生成器”,忘了 “二次加工” 这个关键步骤。AI 给出的排版方案,本质上是 “基础素材包”,就像买衣服时的成衣 —— 直接穿可能合身,但想穿出个性,总得改改袖口、换个纽扣。跳过这一步,自然就成了 “批量生产” 里的一员。

🎯破局第一步:给 AI 定「创意框架」,而不是让 AI 定你的风格

解决同质化的核心,不是换更高级的 AI 工具,而是先建立 “创意主动权”。简单说就是:在打开 AI 之前,先想清楚 “我要做什么风格”,而不是让 AI 给你 “推荐什么风格”。

怎么建立这个主动权?可以试试 “创意三问” 法则。第一问:这篇内容的核心情绪是什么?是严肃的行业分析,还是轻松的生活分享?第二问:目标读者看到什么会眼前一亮?比如给年轻人看的内容,用点游戏化的排版元素可能更讨喜;给职场人看的,简洁清晰比花哨更重要。第三问:我想留下什么 “记忆点”?是特别的标题样式,还是段落间的小图标?想清楚这三个问题,再打开 AI 工具,你就不会被默认模板带偏了。

举个例子,同样是写咖啡测评,有人直接用 AI 的 “美食模板”,结果排版全是咖啡杯插图 + 棕色字体。但如果先明确 “核心情绪是‘治愈’,目标读者是上班族,记忆点是‘像在办公室偷喝一杯的松弛感’”,就可以让 AI“用浅灰色背景,标题加个小键盘图标,段落间距留大一点像呼吸感”—— 这样排出来的内容,就算用同一个 AI 工具,也能和别人拉开差距。

还有个小技巧:给 AI 加 “限制条件”。别让它 “自由发挥”,而是明确说 “不要用圆形边框”“标题字间距必须大于 1.5 倍”“禁止用橙色系”。这些限制看似缩小了 AI 的发挥空间,其实是在帮你排除 “大众款”,逼 AI 生成更独特的方案。试过的人都知道,有时候 AI 在限制下的 “妥协输出”,反而会带来意外的创意。

🔍差异化核心:在「标准化输出」里埋「非标准化细节」

AI 的优势是高效完成标准化工作,比如统一字体、对齐段落、调整行距 —— 这些 “基础排版工程” 交给 AI 完全没问题。但差异化,恰恰藏在那些 “AI 不方便做,或者不屑于做” 的非标准化细节里。

什么是非标准化细节?就是那些带着 “个人印记” 的东西。比如排版时,在段落开头加一个自己画的小符号,而不是用 AI 自带的 emoji;在文末留一行手写体的碎碎念,哪怕字不太好看;甚至故意让某张配图的边缘有点 “不整齐”,像刚剪下来的样子。这些细节 AI 很难批量生成,却能让读者感觉到 “这不是机器堆出来的内容”。

我认识一个公众号作者,她用 AI 排育儿文章时,有个固定操作:每次都在文章中间插一张自己拍的孩子涂鸦,哪怕和内容关联不大。读者反而记住了这个特点,评论里常有人说 “看到那个小涂鸦就知道是你写的”。这就是细节的力量 ——AI 能做好 90% 的排版,但那 10% 的 “不完美”,才是你的标签。

还有个思路:把 “个人经验” 转化成排版元素。比如做旅行攻略,别只用 AI 推荐的景点图片,加一张自己拍的 “走错路时看到的小巷”;写职场干货,在案例旁边加个小备注 “这招我上周试过,记得提前和领导打声招呼”。这些带着真实体验的内容,AI 再智能也模仿不来。排版不只是排文字和图片,更是在排 “人” 的痕迹 —— 有了人的痕迹,自然就不会同质化。

💡进阶技巧:用 AI 做「创意减法」,反而更有记忆点

现在很多人用 AI 排版,总想着 “加元素”—— 加边框、加特效、加渐变,觉得元素越多越有设计感。结果呢?页面堆得满满当当,反而没了重点,还和别人的 “堆砌风” 撞了车。其实有时候,让 AI 做 “减法”,效果反而更突出。

怎么用 AI 做减法?可以从 “视觉焦点” 入手。先确定这篇内容最想让读者记住的一句话或一个观点,然后让 AI 把这个部分 “孤立” 出来 —— 周围留足够多的空白,用和其他文字反差大的颜色,甚至单独放一个页面。其他部分则尽量简化,字体统一、颜色清淡。这样一来,重点突出,又不会显得杂乱,和那些 “满屏都是重点” 的排版比,自然就有了差异化。

比如写产品测评,最核心的观点是 “续航比上代提升 3 小时”。与其让 AI 把所有参数都做成复杂图表,不如让 AI 只把这句话放大加粗,背景用纯色,其他参数用小一号的字体简单罗列。读者一眼就能抓住重点,还会觉得 “这个排版很清爽”。

还有个反套路的做法:故意 “限制 AI 的功能”。比如不用 AI 的 “智能配色”,自己定一个主色调,让 AI 只在这个色系里调整;不用 AI 的 “自动插图”,自己找一张风格独特的图片(比如老照片、手绘稿),让 AI 只负责排版文字。这样既能利用 AI 的效率,又能避免被它的 “审美偏好” 带偏。试过用 AI 排一篇怀旧主题的文章,只让它用黑白两色,结果出来的效果比彩色排版更有氛围感,评论区好多人说 “这种简单的感觉反而戳人”。

🚀长期策略:建立个人「创意数据库」,让 AI 成为你的「专属助手」

想彻底摆脱同质化焦虑,不能只靠单次排版的技巧,得建立属于自己的 “创意系统”。简单说就是:积累足够多的个人素材和风格偏好,让 AI 慢慢 “适应” 你的创意,而不是你去适应 AI 的模板。

怎么建立这个系统?可以从 “素材库” 开始。平时看到喜欢的排版细节 —— 比如某个公众号的标题样式、某本书的段落间距、某个海报的字体组合 —— 都存到自己的素材库里,标注清楚 “这个适合用在干货文”“这个情绪比较轻松”。等用 AI 排版时,就从素材库里挑一个作为参考,告诉 AI“按这个感觉来,但要改三个地方”。时间长了,你的素材库越来越有个人特色,AI 输出的内容自然也会带着你的风格印记。

还要养成 “创意复盘” 的习惯。每次用 AI 排完版,花两分钟记录 “这次哪些地方和别人不一样”“哪个细节读者反馈好”“下次可以再强化什么元素”。比如发现 “加了手写体签名后点赞变多”,下次就固定这个动作;发现 “用方形边框比圆形更受欢迎”,就把这个偏好告诉 AI。这些复盘会让你的创意越来越有方向,不会盲目跟风。

最后一点很重要:定期 “脱离 AI” 做排版。每周留一次,不用任何 AI 工具,自己手动调整字体、排版、配图。这个过程能帮你找回 “创意主动权”—— 你会发现,很多 AI 默认的排版逻辑,其实可以打破。比如 AI 总把标题放在最上面,但手动排版时,你可以把标题放在侧面,反而更有设计感。这种 “非 AI 思维” 的练习,能让你在使用 AI 时更有判断力,知道哪些该听 AI 的,哪些该坚持自己的。

说到底,AI 只是个工具。就像以前的 word、ps 一样,有人用它做出千篇一律的内容,也有人用它做出让人眼前一亮的创意。区别不在于工具本身,而在于你有没有想清楚 “我要表达什么”,以及 “怎么让表达更像我自己”。记住,真正的创意驾驭,是先有 “我要做什么”,再有 “AI 能帮我什么”—— 做到这一点,同质化什么的,根本不是问题。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】