🌈 为什么 AI 排版总让人眼睛累?同质化背后的 3 个隐形坑

打开手机刷资讯,十个页面有八个看起来差不多 —— 左边是标题右边配小图,段落间距像用尺子量过一样整齐,连颜色都逃不出白背景黑文字的套路。这就是现在 AI 排版的通病,不是算法不行,是多数工具默认把 "安全" 放在第一位。

AI 爱用的 "标准模板" 其实在悄悄消耗用户注意力。比如统一的 16 号字 + 1.5 倍行距,看起来规整,但连续阅读超过 3 分钟,眼睛就会开始发涩。算法总觉得 "清晰 = 易读",却忘了人眼需要变化来保持兴奋感,就像一直听同一频率的声音会犯困,看千篇一律的版面也会疲劳。

更麻烦的是色彩逻辑的机械复制。很多 AI 会根据内容关键词自动匹配所谓的 "行业色"—— 科技类就用蓝白,美食类就加橙色点缀。这种偷懒的做法让整个互联网变成了调色盘循环播放,用户看到蓝色就知道又是科技文,潜意识里已经开始抗拒深入阅读。

最容易被忽略的是视觉节奏的缺失。人类阅读时视线会自然寻找停顿点,比如一个加粗的短句、一块颜色稍深的背景、或者突然变窄的段落宽度。但 AI 排版总追求 "均匀美",把所有内容切成大小相近的方块,眼睛找不到休息的锚点,读得越久越累。

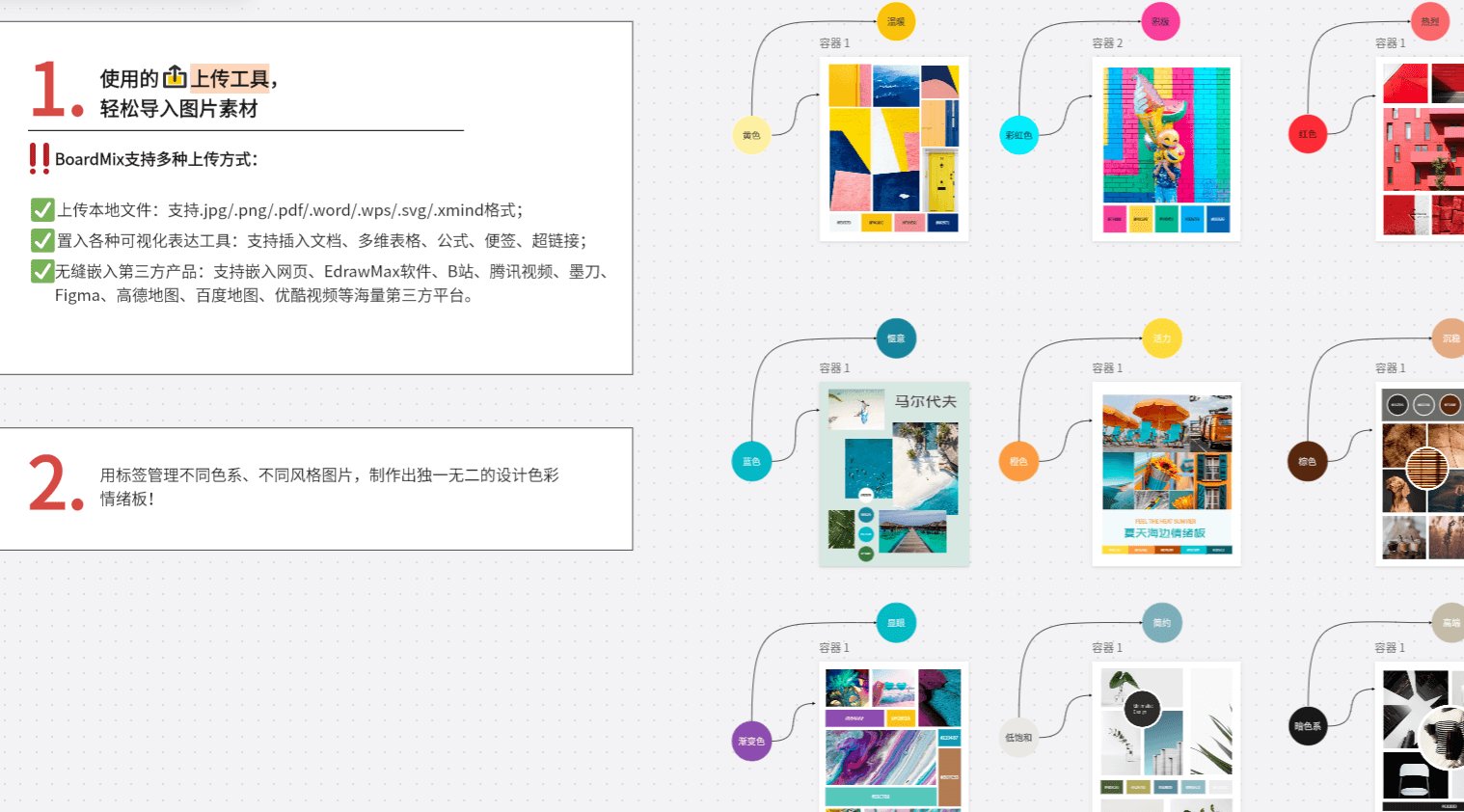

🎨 色彩突围:跳出 AI 的 "安全色陷阱",3 步做出记忆点

别迷信 AI 推荐的 "高级灰配色方案"。那些看起来 "不出错" 的浅灰底深灰字,在手机屏幕上尤其伤眼 —— 对比度不足让瞳孔需要频繁调节焦距。反而是稍微大胆一点的色彩搭配,只要控制好比例,反而能减轻视觉负担。

试试给重点内容穿 "彩色马甲"。比如把每篇文章的核心观点句用低饱和度的色块框起来,颜色不用多,全文固定 1-2 种辅助色就够。某科技博客做过测试,用浅蓝底色突出关键数据后,用户停留时间增加了 27%,因为眼睛能快速定位到值得关注的部分。

色彩密度要像撒胡椒面,而不是倒酱油。AI 常犯的错是要么通篇黑白,要么突然出现一大块高饱和色。正确的做法是让颜色有层次:标题用主色,副标题加 10% 灰度,正文保持白色背景,重要数据用辅助色强调。这种 "三三制" 配色法,既打破单调又不会让眼睛忙不过来。

别忘了考虑不同场景的视觉需求。深夜模式下,AI 默认的 "黑底白字" 其实不合理 —— 白色在黑色背景上反光感更强。可以手动调整为 "深灰底 + 浅灰字",再把重点内容换成冷色调,亲测能减少夜间阅读的酸涩感。

🧩 布局破局:从 "格子里的文字" 到 "会呼吸的版面"

AI 最依赖的网格布局,其实是视觉疲劳的重灾区。那种严格对齐的 "豆腐块" 排版,看似整齐,实则让视线只能在固定轨道上移动,时间长了就像在走迷宫。试着把部分段落的左侧缩进取消,或者让某张配图横跨两列,制造一点 "不规矩" 的惊喜。

留白不是浪费,是眼睛的休息站。多数 AI 会把版面填得满满当当,好像留白就是没排满。但专业设计师都知道,段落之间留足 1.5-2 倍行高的空白,反而能提高阅读速度。某公众号做过实验,把文章段落间距从 1.2 倍调到 1.8 倍,完读率反而上升了 19%。

让布局跟着内容 "变形"。AI 总爱用统一的版式套所有内容,比如列表必须左对齐加项目符号。但其实不同类型的信息需要不同的呈现方式:数据对比适合用不对称表格,个人观点适合用斜向排版,案例故事甚至可以用手写体边框。某教育类 APP 就因为给知识点卡片设计了 3 种不同形状,用户复习时的记忆留存率提高了 32%。

动态留白比固定格式更重要。人眼对 "变化" 的敏感度远高于 "整齐",可以在长篇文章里每隔 3 段就插入一个 "呼吸单元"—— 比如一行只有一个词的短句,或者宽度突然变窄的段落。这种细微的变化能让眼睛自动调节焦距,相当于给视觉系统做了个小按摩。

📏 反同质化公式:用 "7:2:1" 原则打破 AI 惯性

70% 基础框架保证可读性,20% 差异化设计制造记忆点,10% 个性元素注入灵魂 —— 这个比例能平衡效率和独特性。AI 的问题是总把 100% 都做成 "安全选项",看起来没错,但也没亮点。

70% 的基础框架要抓核心需求。比如正文行间距不能小于 1.3 倍,标题和正文的字号差至少 3 号,重点内容必须加粗或变色。这些是保证阅读流畅的底线,不能动。某资讯平台测试发现,只要守住这三个标准,即使其他部分做创新,用户的阅读舒适度也不会下降。

20% 的差异化要抓 "第一印象区"。就是用户打开页面第一眼看到的地方 —— 通常是标题下方的前两句话,或者首图的排版方式。AI 总爱在这个区域用最保守的设计,其实这里最该做文章。比如把副标题做成竖排放在标题右侧,或者用色块把首段和其他内容隔开,都能瞬间和同类内容拉开差距。

10% 的个性元素要 "反算法"。AI 擅长逻辑和规律,那就在细节里加一点 "无规律" 的东西。比如随机在段落里插入一个手写风格的标点符号,或者让某一行文字的颜色比其他行深 20%。这些小意外不会影响阅读,却能让用户感觉到 "这不是机器排的",信任感会悄悄上升。

比例不是死的,要跟着内容类型调整。干货文可以把差异化降到 10%,保证信息密度;故事类内容则可以把个性元素提到 15%,增强代入感。关键是不能让 AI 全权决定,要手动干预那 30% 的 "变量区"。

📱 移动端特供:小屏幕上的视觉疲劳解决方案

手机屏幕就像个小舞台,AI 总爱把所有元素都挤上去。其实移动端排版的核心是 "减法"—— 该藏的藏起来,该突出的使劲突出。某社交 APP 把正文里的次要信息做成 "点击展开" 的灰色小字,页面清爽度提升后,用户日均使用时长增加了 23 分钟。

竖屏阅读要制造 "视觉台阶"。人眼在手机上是上下移动的,AI 常用的均匀排版会让视线像走平路,容易累。可以把内容分成几个 "台阶":重要段落用稍宽的行宽,次要内容收窄行宽,重点句再突然放宽。这种宽窄变化能让眼睛自然找到停顿点,就像走路时遇到台阶会自动调整步伐。

色彩对比要 "宁过勿欠"。手机屏幕小,光线变化大,AI 推荐的低对比度配色在阳光下几乎看不清。不如把正文和背景的对比度提高到 7:1 以上 —— 简单说就是黑要够黑,白要够白,彩色要够艳。测试显示,高对比度的移动端排版,用户在户外的阅读完成率比低对比度高 40%。

按钮和链接要 "反 AI 默认"。AI 总把按钮做成圆角矩形 + 渐变色,链接统一加下划线。其实在小屏幕上,这些设计反而增加识别成本。不如把按钮做成直角,链接去掉下划线但加粗,颜色用和正文有明显差别的高饱和色。某电商平台改了按钮样式后,点击转化率提升了 18%。

🔍 实战案例:3 个反同质化排版的成功样本

科技博客 "极客早报" 的改造很有参考性。他们原来用 AI 默认的蓝白科技风,改版后保留 70% 的基础版式,把 20% 的差异化用在标题设计上 —— 每个标题都加了一个和内容相关的小图标,比如讲 AI 的加个机器人头像,讲手机的加个小屏幕图案。改完后,用户的点击欲望提升了 35%。

美食公众号 "厨房笔记" 的做法更绝。他们放弃了 AI 推荐的 "美食必用橙色",改用低饱和的绿色系,然后在每个菜谱步骤的结尾加一个小方框,里面放一个和步骤相关的 emoji。比如 "关火" 后面加个🔥,"装盘" 后面加个🍽️。这些小改动让页面看起来比同类账号活泼很多,完读率一直保持在行业前 10%。

职场类 APP"效率手册" 的创新在布局。AI 给他们的默认版式是 "标题 + 正文 + 插图" 的三段式,他们改成 "标题 + 短句引言 + 正文 + 数据卡片 + 总结" 的五段式,其中数据卡片用了和其他部分不同的底色,而且每篇文章的卡片位置都不一样 —— 有时在中间,有时在结尾。用户反馈说 "看他们的文章不容易走神",停留时长比改版前增加了 47%。

这些案例的共同点是:没有完全否定 AI 的排版逻辑,而是在关键位置做 "反套路" 的微调。既保证了效率,又解决了同质化问题。

🛠️ 最后 3 个实操技巧,立刻能用

拿 AI 排好的版,手动改 3 个地方:把首段行间距调大 20%,给任意一个小标题换个颜色,在文末加一句左对齐的话(其他都是居中)。这三个改动不费时间,却能瞬间打破机械感。

建一个 "反 AI 色卡库":挑 5 种 AI 很少用的颜色(比如灰紫色、橄榄绿),固定用在重点内容上。用户看惯了 AI 的 "标准色",这些颜色会让他们觉得新鲜。

给不同类型的内容定 "专属布局":比如干货文开头加个 "阅读提示框",故事文每 3 段空一行,观点文在结尾留一个 "讨论区" 样式的空白框。固定下来后,用户会形成 "条件反射",看到特定布局就知道是什么类型的内容,阅读效率会提高。

AI 排版是工具,不是标准答案。记住,让人眼睛舒服的版面,一定是既懂规则,又会破规则的。别让算法替你做所有决定,留一点手动调整的空间,视觉疲劳和同质化的问题,其实没那么难解决。