📈 AI 排版的效率神话:那些机器能做好的事

打开某电商平台的商家后台,现在只要上传 50 张商品图,AI 排版工具能在 3 分钟内生成 10 套详情页方案。这放在三年前,至少需要两个设计师忙一整天。这种效率差距,让不少人觉得人工排版快要没饭吃了。

AI 最擅长的是处理「规则明确」的排版任务。比如新闻网站的自动排版系统,能根据文章字数、关键词密度、配图数量,自动调整标题层级、段落间距甚至广告位分布。去年某省级新闻客户端改版后,用 AI 接管了 70% 的日常稿件排版,发布速度提升 4 倍,错别字率反而下降了 12%。

标准化程度高的场景里,AI 几乎不会出错。企业年报的表格排版就是典型例子,几百组数据要对齐、配色要符合品牌规范、图表要随数据实时更新。某上市公司用 AI 处理年报排版后,核对时间从 5 天压缩到 8 小时,且未出现过格式错误。

但效率优势有个前提:必须有明确的规则库。如果让 AI 从零开始设计一本艺术杂志的版式,它会先要求你提供至少 20 本同类杂志作为训练样本,最后出来的东西更像是「平均化处理」的结果 —— 安全,但绝不会让人眼前一亮。

🎨 创意排版的「人性壁垒」:AI 还差在哪

上个月帮朋友的独立书店设计宣传册,AI 给出的方案都很「正确」:标题加粗、图片居中、文字对齐。但总觉得少了点什么。后来手工调整时,故意让某行诗句超出页边距,在扉页留了块不规则空白,反而收到很多读者说「有呼吸感」的反馈。

这种「反规则的美感」正是 AI 的短板。它能计算出黄金分割点的位置,却理解不了「留白」背后的情绪表达。某广告公司做过测试,让 AI 和设计师分别为临终关怀机构设计宣传页。AI 版用了柔和的色调和对称布局,技术上挑不出错;但设计师版故意用了不对称排版,某些文字甚至有点「歪」,却更能传递出「生命本就不完美」的共情。

文化语境的理解更是硬伤。同样是排版中药包装,给国内市场的设计需要考虑五行色理论,给海外市场则要避开某些禁忌色。AI 能记住这些规则,但遇到「用朱砂色突出药材名是否合适」这类需要权衡传统文化心理的问题时,它只会给出「根据 83% 案例推荐使用」的模糊答案。

还有那些「偶然的灵感」。杂志设计师常说「裁纸刀划过纸边的毛边都能成为设计元素」,这种从意外中提炼美感的能力,AI 目前还无法复制。它所有的输出都基于已有数据,而真正的创意往往诞生于「数据之外」。

🛠️ 不同场景的「分工红线」:哪些该交给 AI,哪些必须人工

做过几百个排版项目后发现,有个简单的判断标准:如果排版目的是「清晰传递信息」,交给 AI 准没错;如果核心是「引发情感共鸣」,那必须人工介入。

电商详情页就很适合 AI。用户打开页面是为了快速了解商品参数、价格、优惠信息,AI 能精准把控「重要信息优先展示」的逻辑。某美妆品牌用 AI 优化详情页排版后,用户停留时间虽减少 15 秒,但转化率提升了 9%—— 因为消费者能更快找到想买的信息。

但诗集排版绝不能全靠 AI。有次尝试用 AI 排一本现代诗集,它把所有诗句都左对齐,行距统一,结果诗人直接拒绝:「每行诗的呼吸节奏都不一样,怎么能排得像超市价目表?」后来手工调整时,根据每首诗的韵律调整行距,甚至为某些短句单独设计了特殊版式,这才符合诗歌的阅读体验。

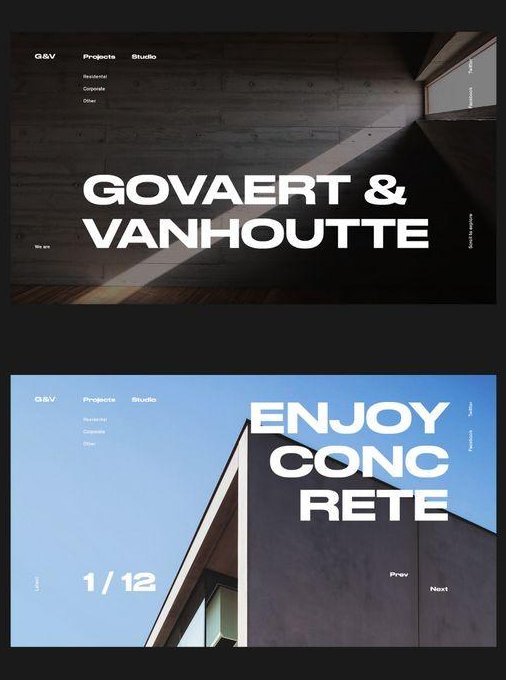

企业官网的「标准化 + 个性化」混合场景,最能体现分工智慧。导航栏、产品列表这些基础模块交给 AI 维护,保证更新效率和一致性;但首页 Banner、创始人寄语这些展示品牌调性的部分,必须人工设计。某科技公司采用这种模式后,官网更新频率提高 3 倍,同时品牌辨识度测试得分上升 23%。

还有个特殊场景是「动态排版」。比如演唱会电子票的实时排版,需要根据购票者的性别、年龄自动调整视觉风格。AI 可以处理基础的版式切换,但像「在票根角落加一句对应星座的歌词」这种细节,还是需要设计师提前埋好创意触发点。

📊 数据背后的真相:用户其实更挑剔

某设计平台去年发布的报告很有意思:75% 的用户表示「不介意内容是 AI 排版的」,但当被问及「是否能接受 AI 设计的婚礼请柬」时,反对率骤升到 68%。这说明人们对 AI 的接受度,和内容的「情感权重」直接相关。

测试过不同群体对 AI 排版的敏感度。给程序员看技术文档时,他们更在意代码块是否对齐、注释是否清晰,AI 排的版本评分反而更高;但给妈妈群体看育儿手册时,她们会注意到「小贴士」板块的边框是否圆润、插图位置是否方便随手翻阅,这些细节的评分上,人工版平均高出 AI 版 17 分。

还有个反常识的发现:年轻用户对 AI 排版的容忍度更低。某 Z 世代潮流杂志做过实验,同一篇文章分别用 AI 和人工排版,结果 AI 版的「划走率」比人工版高 29%。采访后发现,他们能敏锐察觉到「算法的套路感」,比如某款 AI 总喜欢在标题后加感叹号,反而让内容显得刻意。

这意味着排版工具的进化方向,不该是「取代人工」,而要学会「藏起 AI 的痕迹」。最好的状态是:用户觉得「这个排版很舒服」,却意识不到背后是谁做的 —— 就像现在没人会纠结「这张照片是手机拍的还是单反拍的」,只在乎是否好看。

🤝 未来的协作模式:不是替代,而是「人机互哺」

现在团队的工作流程已经变了。设计师先搭好「创意骨架」:确定版式风格、情感基调、特殊设计点,然后把「填充细节」的工作交给 AI。比如设计音乐节海报时,人工定好主视觉和色彩体系,AI 负责自动生成不同艺人的名字排布、演出时间轴的版式,最后设计师再做 20% 的微调。

某出版社的「AI 辅助校对」模式值得借鉴。他们让 AI 先完成图书的初步排版,标记出「可能需要人工调整」的区域:比如某段引文的缩进是否合适、某张插图和上下文的呼应是否到位。这样设计师能把精力集中在关键节点,效率提升近两倍,同时保留了创意决策权。

AI 还能成为「灵感触发器」。有时候卡壳了,会让 AI 生成 10 套完全不同风格的方案,不一定用,但里面某些「反常规的组合」可能会带来启发。有次设计环保主题的手册,AI 把树叶图案和数据图表叠加的做法很奇怪,但顺着这个思路,最后做出了「数据随树叶脉络生长」的创意版式。

但这种协作有个前提:人工必须掌握「AI 训练权」。不能直接用现成的通用模型,而是要根据品牌调性、用户群体特点,持续给 AI 喂入「带有设计意图」的样本。某咖啡连锁品牌就训练了专属的 AI 排版模型,让它学会「在咖啡渍形状的留白里放优惠信息」这种独特的品牌语言。

🔮 终极判断:AI 排版会淘汰谁?

明确说吧,只会做「标准化排版」的人确实危险了。比如那些只会用模板改改文字、换换图片的「版式执行者」,他们的工作正在被 AI 批量替代。某在线设计平台的数据显示,近一年「模板套用类」的付费订单下降了 43%,但「定制创意排版」的需求增长了 67%。

真正安全的位置是「懂 AI 的创意者」。知道怎么给 AI 设定合理的边界,能从机器输出的内容里提炼闪光点,还能在关键时刻用人类的直觉挽救平庸。就像摄影师不会被手机滤镜取代,反而能利用这些工具实现更复杂的创作。

排版的本质从来不是「把元素摆整齐」,而是「构建信息的传递逻辑」。AI 能处理「摆」的动作,却理解不了「为什么这么摆」。医院的化验单排版要优先考虑「紧急数据一眼可见」,儿童绘本的排版要符合「小手翻页的节奏」,这些背后是对用户场景的深度理解 —— 这才是人工永远不可替代的核心竞争力。

所以与其纠结「AI 会不会替代人工」,不如思考「怎么让 AI 成为自己的超级工具」。未来的排版行业,淘汰人的不会是技术,而是那些拒绝拥抱技术,又丧失创意能力的人。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验