📌AI 排版的效率神话:3 秒出稿背后的真相

现在打开设计工具,随便输入一段文字,AI 排版工具就能在几秒内给出三五个版式方案。这种速度确实让不少人惊叹,尤其是新媒体行业,每天要处理几十篇图文的小编们,简直把 AI 排版当成了救星。

我见过一个案例,某资讯平台用 AI 排版工具后,单日图文产出量从 200 篇涨到了 800 篇。数据很亮眼对吧?但仔细看那些稿件,你会发现标题永远居中加粗,段落间距统一是 1.5 倍,图片自动裁成 16:9—— 就像流水线上的罐头,整齐得毫无意外。

效率提升是真的,但这种提升有个前提:内容本身不需要太多设计逻辑。比如通知类文本、简单的产品说明,AI 排版确实能搞定。可一旦涉及到情感传递,比如母亲节的推文,AI 很难理解为什么要把 “妈妈” 两个字拆成上下两行,中间用一朵小花隔开这种设计里的小心思。

还有个容易被忽略的点,AI 排版的 “高效” 其实建立在大量预设模板上。它所谓的 “智能”,不过是根据内容关键词匹配最合适的模板。上次帮一个美妆品牌做活动推文,AI 连续三次给出的版式都带着科技感边框,显然它没搞懂 “少女心” 和 “未来感” 的区别。

⚡人工排版的价值陷阱:慢不等于值钱

有人说人工排版贵是因为慢,这话只对了一半。我认识的一个资深排版师,排一篇深度报道要花 3 小时,但客户愿意为这 3 小时付 3000 块。为什么?因为她会研究读者的阅读动线,把重要数据做成渐变底色的信息卡,在转折段落前加个细线条引导视线,这些细节 AI 现在还做不到。

但也别迷信人工。见过不少工作室把 “纯手工排版” 当卖点,结果排出来的东西还不如 AI 整齐。有次接了个甲方的修改需求,他们之前找的人工排版,标题用了五种字体,段落忽大忽小,美其名曰 “个性”,实际上根本没考虑手机端的阅读体验。

真正值钱的不是 “人工” 这个标签,而是排版背后的判断力。比如教育类文章,重点是让家长快速抓住课程亮点,排版就要突出时间和效果;而诗歌类内容,留白比文字更重要。这种基于内容属性的决策,目前还得靠人来做。

有意思的是,现在很多排版师开始用 AI 做初稿,自己再加工。相当于把 AI 当成了助理,省去调字体大小、对齐间距这些机械操作,专注在创意和逻辑优化上。这种 “人机协作” 的模式,反而比纯人工或纯 AI 效率更高。

🔍行业痛点实测:AI 在哪里掉链子

电商详情页是最能看出 AI 排版短板的地方。上个月帮一个服装品牌测试了四款主流 AI 排版工具,同样的产品图和文案,AI 排出的页面永远把 “限时折扣” 放在最上面,却不知道把面料细节图和 “抗皱” 文案放在一起。有个工具甚至把模特图裁掉了半张脸,就因为它识别到 “要突出服装主体”。

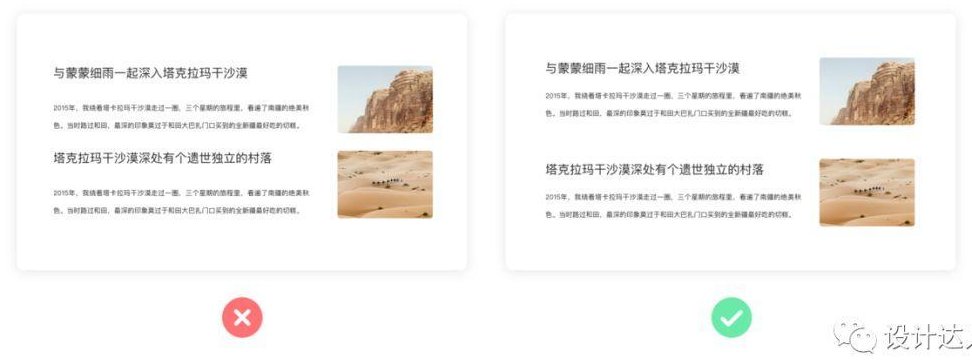

长文排版更是 AI 的弱项。万字报告里,AI 会机械地给每个小标题加同样的底色,但不会根据内容重要性调整色块深浅。我对比过同一篇科普文的 AI 版和人工版,人工排版会把读者最可能跳读的部分做成问答框,而 AI 只是从头到尾保持一种格式。

还有个隐蔽的问题:AI 对品牌调性的理解几乎为零。某奢侈品客户用 AI 排新品宣传页,结果把金色 logo 放在了荧光绿背景上,理由是 “系统推荐高对比度搭配”。这种错误在人工排版里几乎不可能出现,因为设计师知道品牌的色彩禁忌比美观更重要。

不过 AI 也有逆袭的时候。社交媒体短文案排版,比如小红书笔记或朋友圈海报,AI 往往比人工更 “懂套路”。它知道在什么位置加 emoji,怎么分行能让句子更有节奏感,这些基于大数据总结的规律,确实比新手排版师更可靠。

📊价值判断公式:该选 AI 还是人工?

判断用不用 AI 排版,其实有个简单的标准:看内容的 “情绪价值” 占比。如果是通知、说明、数据报表这类功能性内容,AI 完全能搞定,省钱又快;但如果是散文、广告、品牌故事,这些需要传递情感或塑造调性的内容,现阶段还得靠人工。

成本也是个重要因素。公众号日常推文用 AI 排版,单篇成本能从 50 元降到 5 元,质量差距普通读者根本看不出来。但重要的周年庆推文,哪怕多花 2000 元请人排版,带来的阅读完成率提升可能超过 30%,这笔账得算清楚。

还要考虑迭代频率。活动页面需要频繁改价格、换日期,用 AI 排版改起来比人工快 10 倍。但企业官网这种半年才更新一次的内容,花点钱请人做精细化排版,反而更划算,毕竟一次投入能管很久。

现在行业里慢慢形成了一种共识:AI 适合处理 “标准化需求”,人工适合解决 “个性化问题”。就像计算器能快速算加减乘除,但复杂的财务模型还得靠人来设计。排版这件事,本质上也是在做信息的 “财务模型”,决定哪些信息该突出,哪些该弱化。

🚀未来趋势:不是替代,而是重新分工

最新的行业报告显示,去年使用 AI 排版工具的企业比前年增长了 200%,但专业排版师的薪资反而上涨了 15%。这说明市场不是在淘汰人工,而是在筛选人工 —— 只会做机械操作的排版师被 AI 取代,擅长创意和策略的人更吃香了。

有些工具已经在尝试让 AI 理解更深层的逻辑。比如某平台推出的 “意图识别” 功能,输入 “要让读者看完立刻下单”,AI 会自动把购买按钮放在视线焦点区,这种进步确实值得关注。但离真正理解 “为什么这么排”,还有很长的路要走。

教育行业可能是最早实现人机协作的领域。课件排版里,AI 负责统一字体、插入图表,老师只需要标注重点和调整案例顺序。这种模式既保证了效率,又保留了人的创造性。我见过一个老师用这种方式,把备课时间从 4 小时压缩到 1 小时,效果反而更好。

长远来看,AI 排版会像当年的 word 取代手写一样,成为基础工具。但就像 word 普及后依然有书法家存在,那些能把排版变成艺术的人,永远不会被替代。关键在于,你是在做 “谁都能做的事”,还是在创造 “不可替代的价值”。

💡给从业者的建议:别选边站,要找平衡点

新手排版师最容易陷入的误区,要么觉得 AI 是洪水猛兽,要么把 AI 当成万能神。其实最好的做法是把 AI 当成放大镜 —— 它能放大你的优点,也能暴露你的短板。如果你只会套模板,AI 肯定比你快;但如果你懂用户心理和品牌逻辑,AI 就是你的得力助手。

企业在选择时,不妨做个小测试:同一内容分别用 AI 和人工排,然后看用户反馈。某公众号做过实验,AI 排的推文打开率高 5%,但人工排的在看率高 12%。这说明 AI 能吸引点击,却留不住读者,这种差异就是选择的依据。

还要注意工具的迭代速度。现在的 AI 排版工具每个月都在更新,可能今天的短板,下个月就成了强项。保持关注但不盲从,才是理性的态度。我自己会定期测试新工具,把它们的功能列成清单,需要时就能快速找到合适的 “武器”。

说到底,排版的核心从来不是 “怎么排”,而是 “排给谁看”。AI 能解决技术问题,却代替不了对人的理解。效率很重要,但比效率更重要的是,你的排版能不能让读者愿意多停留一秒,多记住一个信息。这一点,目前还得靠我们自己判断。