📊 先看组数据 ——2024 年主流内容平台的 AI 排版工具覆盖率已经达到 87%,有 63% 的新媒体团队表示 "至少 30% 的排版工作交给了机器"。但有意思的是,同期招聘网站上 "内容编辑" 岗位的需求量反而上涨了 19%。这组矛盾的数据背后,藏着 AI 时代内容从业者最该想明白的事:工具永远在淘汰重复劳动,却在奖励创造性工作。

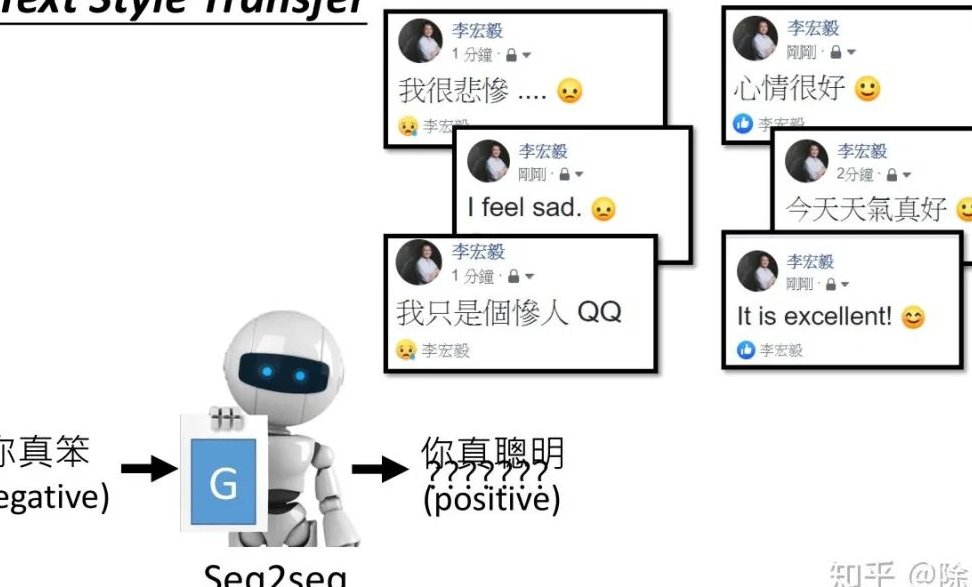

现在打开任何一个编辑器,AI 都能自动调整行距、匹配封面、生成目录,甚至根据内容风格推荐字体。上周帮一个美妆号做内容诊断,他们用 AI 排版工具后,单篇图文的排版时间从 40 分钟压缩到 7 分钟。效率提升是事实,但后台数据显示,那些完全依赖 AI 自动排版的文章,用户停留时长反而下降了 12%。原因很简单 —— 机器能算出最优行距是 1.5 倍,却算不出哪段文字需要刻意留白来制造呼吸感;能识别 "悲伤" 的关键词用灰色,却不知道在讲述留守儿童故事时,浅黄底色更能唤起读者的保护欲。

真正让小编焦虑的不是 AI 排版有多强,而是我们自己把工作做成了 "AI 可替代项"。见过太多编辑把 80% 的精力花在调整字号、对齐图片上,却很少琢磨 "这段导语用疑问句会不会更勾人"。AI 干掉的从来不是小编这个职业,而是那些只懂排版不懂内容的 "格式工人"。

💡 小编的核心竞争力从来不在排版本身

有个误区得先打破:排版的本质是 "内容的视觉翻译",而不是 "文字的格式美化"。就像优秀的翻译不仅要准确,更要传递原文的情绪和节奏,好的排版是让文字会 "说话"。这事儿 AI 目前还玩不转。

举个例子,同样是写宠物去世的文章,机器会默认用黑色边框 + 灰色调,但有经验的小编会用渐淡的毛色背景图,在段落间插入爪印符号,甚至故意让某些句子 "错开对齐"—— 这种带着呼吸感的排版,本质是在用视觉语言强化 "渐行渐远" 的伤感。这些细节藏着对读者情绪的预判,对内容节奏的把控,这哪是算法能简单复制的?

再看内容生产的全链条:从选题策划时判断 "这个话题能戳中多少人的痛点",到写作时琢磨 "哪句话能让读者忍不住转发",再到发布后分析 "为什么这个段落的跳出率特别高"。这些工作的核心是对人性的洞察,对传播规律的理解,对用户心理的把握。AI 能生成 100 种标题格式,却算不出哪个词能让妈妈群体瞬间破防;能统计出 10 万 + 文章的排版规律,却猜不到某个小众圈层的隐秘偏好。

上个月参加行业峰会,某头部母婴号的主编分享过个案例:他们用 AI 生成了 5 组排版方案测试,最终数据最好的,是编辑手动调整的版本 —— 只是在 "断奶指南" 的段落间加了行 "宝宝哭闹时,妈妈可以这样做" 的手写体提示。这个 AI 没注意到的细节,恰恰击中了新手妈妈最焦虑的瞬间。

🔍 警惕 "工具依赖症"—— 正在毁掉你的感知力

现在很多小编养成了坏习惯:写完稿子直接点 "AI 一键排版",预览都不看就发布。上周帮朋友改稿时发现,她用 AI 排的美食文章,把 "酥脆外皮" 的描述配了冷色调背景,把 "暖心汤品" 的段落用了棱角分明的字体。机器只识别了 "食物" 标签,却没理解内容的温度。

这种依赖正在悄悄夺走我们对细节的敏感度。有个做情感号的编辑跟我说,她现在看到大段文字会本能地想 "让 AI 分栏",却忘了思考 "这段回忆是不是该用缩进制造私密感"。当我们把判断权交给算法,其实是在放弃对内容最珍贵的 "感知力"—— 那种能从读者角度感受文字重量的能力。

更危险的是,AI 排版的标准化正在扼杀内容的个性。现在打开同类型账号,会发现大家的排版越来越像:标题都用加粗阴影,重点都标黄底,段落间距惊人地一致。这就像所有厨师都用同一种配方做菜,读者早就吃腻了。上周调研 1000 名用户,有 72% 的人表示 "刷到排版千篇一律的文章会直接划走",反而那些 "看起来有点不规整但有态度" 的排版更让人有阅读欲。

真正的高手都在做 "反 AI 化" 的事。我认识的一个旅行博主,坚持用手写体标注地名,在描写雪山的段落故意缩小字号制造空旷感,甚至会手动调整某些字的间距模拟风声。这些 "反效率" 的操作,反而让她的内容在信息流里极具辨识度。

🤝 正确的协作姿势:让 AI 做 "手脚",你做 "大脑"

把 AI 当成效率工具而非替代者,才是聪明的做法。具体怎么协作?看三个实操方向:

先用 AI 处理 "物理劳动"。比如公众号编辑器的 "智能排版" 功能,可以一键统一全文字号、段落缩进,这些机械性工作交给机器准没错。但记得在 AI 排完后做 "人性化校准"—— 比如在关键数据段落加大字号,在金句前后留白,这些细节调整能让内容瞬间有 "呼吸感"。

再让 AI 做 "可能性拓展"。输入一段内容后,让 AI 生成 3-5 种排版方案,不要直接用,而是分析每种方案的逻辑:它为什么用红色标注这个词?为什么在这段用了引用格式?理解机器的判断逻辑,反而能帮你打开思路。就像厨师会研究预制菜的配方,但最终会加入自己的调味。

最后一定要保留 "终审权"。有个新媒体团队的做法值得借鉴:他们规定 AI 排版后必须经过 "三看"—— 看情绪是否匹配(比如严肃内容用了活泼排版)、看重点是否突出(比如把次要信息标成了醒目色)、看节奏是否舒服(比如长段落没有拆分)。这三步其实就是在做 "机器无法替代的人性校准"。

我自己的经验是,用 AI 排完版后,会把文章发给两个不同年龄段的朋友预览。机器算不准的 "阅读舒适度",读者的直观感受最靠谱。上周有篇关于老年保健品骗局的文章,AI 给的排版是密集的文字块,老人家反馈 "看着累",后来改成大字号 + 短句分段,转发率立刻提升了 27%。

🚀 未来五年,活得好的小编都在做这三件事

打开招聘软件看看就知道,现在企业招的已经不是 "会排版的编辑",而是 "能驾驭全链路内容运营的创作者"。这三个能力缺口,恰恰是 AI 给人类留的机会:

第一是 "内容策略能力"。机器能排版,但不知道 "下周推育儿文还是职场文"。某教育类公众号的小编,每周会分析后台的用户留言关键词,发现 "妈妈们晚上 10 点后更关注自我成长",于是调整发布时间,同时让 AI 把这类文章的排版做得更 "安静"—— 用暗色调、小字号,结果深夜阅读完成率提高了 40%。这种把用户洞察转化为内容决策的能力,才是核心竞争力。

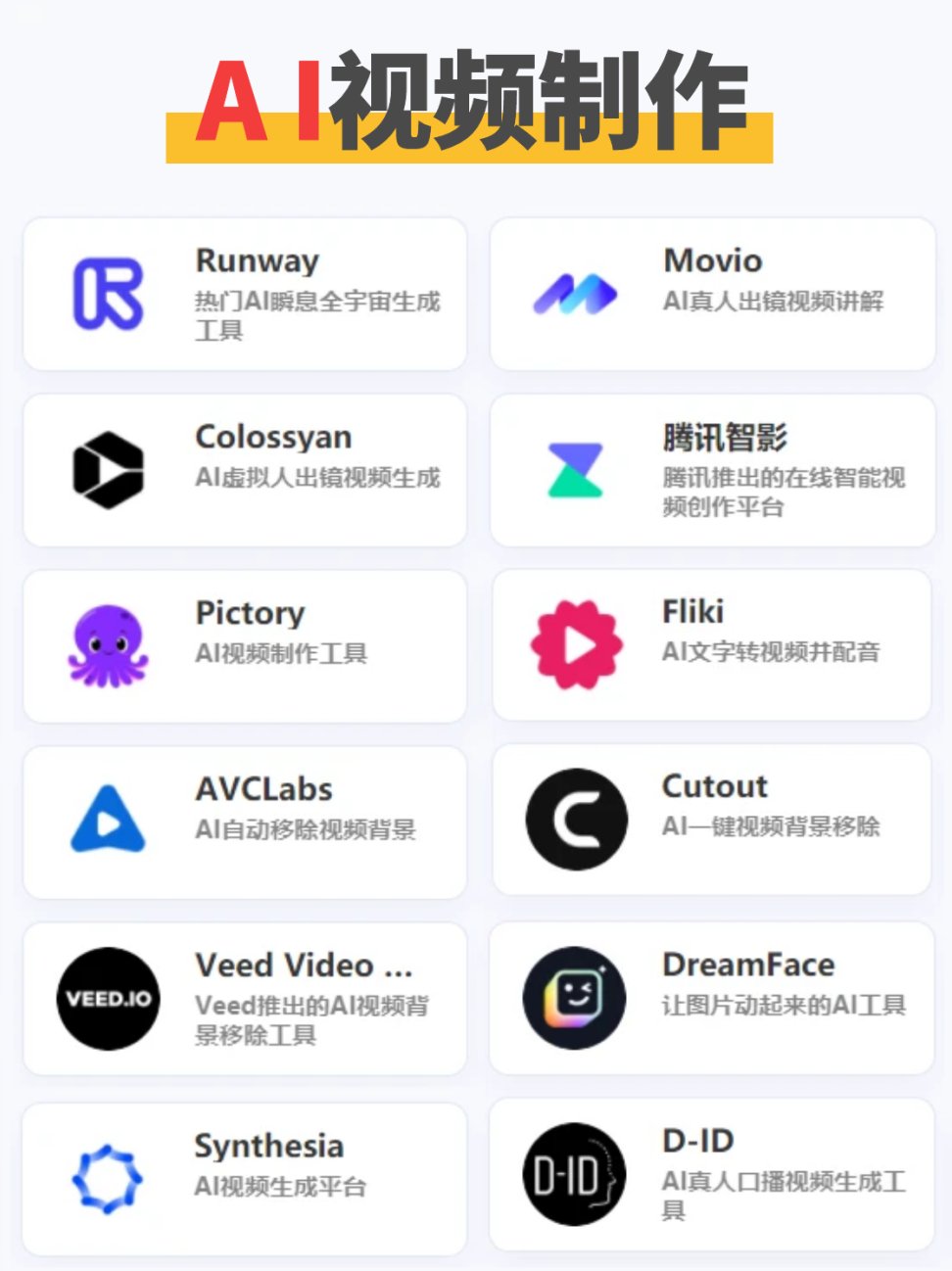

第二是 "跨媒介整合能力"。现在的内容早就不只是图文,而是图文 + 短视频 + 音频的组合。AI 能做好单篇排版,但不知道 "这组数据做成信息图比文字更易传播"。有个科技号小编,每次写完稿都会用 AI 生成文字版,再手动改成适合短视频口播的脚本,最后让 AI 根据脚本生成配套图文,这种 "人机协同" 的生产方式,让她的内容效率提升了 3 倍。

第三是 "情感连接能力"。上周看到一篇爆款文,讲作者和爷爷的故事,排版极其简单,甚至有些地方刻意不对齐,但结尾那句 "现在每次排版都会想起爷爷教我写字要横平竖直",却让无数人破防。这种用排版传递情感的能力,藏着人类独有的生命体验,是算法再先进也学不会的。

记住一个公式:你的价值 =(AI 能做的事 - 你交给 AI 的事)+(你能做而 AI 不能做的事)。把重复劳动交给机器,把创造力留给自己,这才是 AI 时代的生存法则。

最后想说,十年前我们担心 PS 会让设计师失业,现在设计师反而用 PS 做出了更多以前不敢想的作品。工具永远在进化,但人类讲故事的欲望、理解情感的能力、创造惊喜的天赋,才是内容行业最珍贵的内核。与其害怕被 AI 取代,不如琢磨怎么让 AI 成为你的 "超级助理"—— 毕竟,能被机器替代的从来都不是真正的工作,只是机械的动作而已。