说起公众号爆文,选题绝对是第一道坎。多少运营熬了大夜写的文章,就因为选题没踩对,最终阅读量寥寥。今天就掰开揉碎了说,公众号爆文的选题到底有哪些路数,怎么把热点、常态、栏目这三块捏合在一起,形成稳定输出爆文的体系。

🔥热点选题:踩着流量风口跳舞,但别被风吹走

热点选题就像夏天的雷阵雨,来得猛,势能大,抓得住就能借势飞一把。但很多人对热点的理解太浅,以为追热点就是把新闻复述一遍,那纯属浪费时间。

真正能出爆文的热点选题,核心是找 “大众情绪的共鸣点”。就拿前段时间某城市暴雨来说,官方通报是一回事,老百姓更关心的是 “被困时怎么自救”“志愿者怎么报名”“哪些地方需要物资”。有个本地号凌晨三点发了篇《暴雨夜,XX 市这 10 个求助通道正在运行(附实时更新地址)》,用表格整理了各个区的救援电话和物资接收点,阅读量半天破 10 万 +。这就是把硬新闻转化成了 “有用的信息”,戳中了大家的焦虑和互助心理。

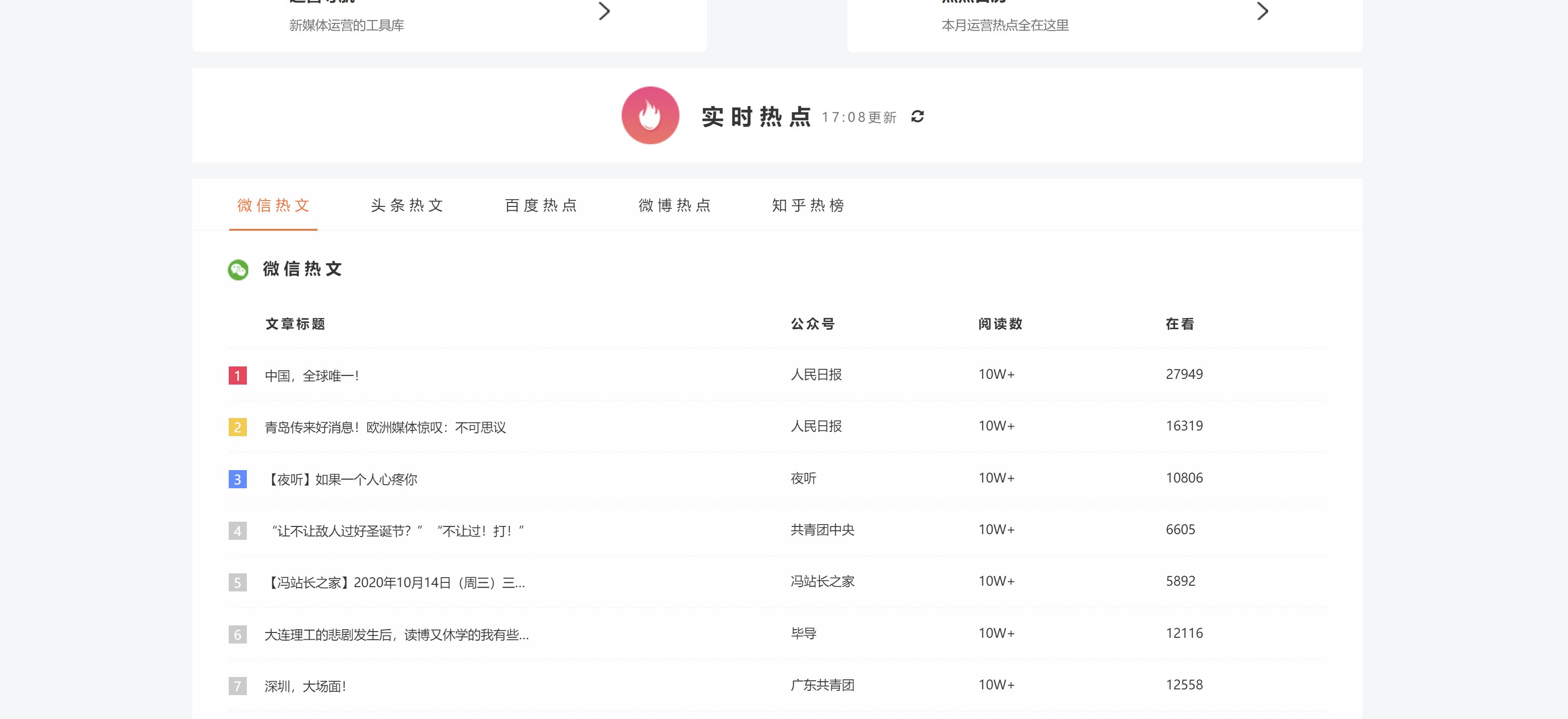

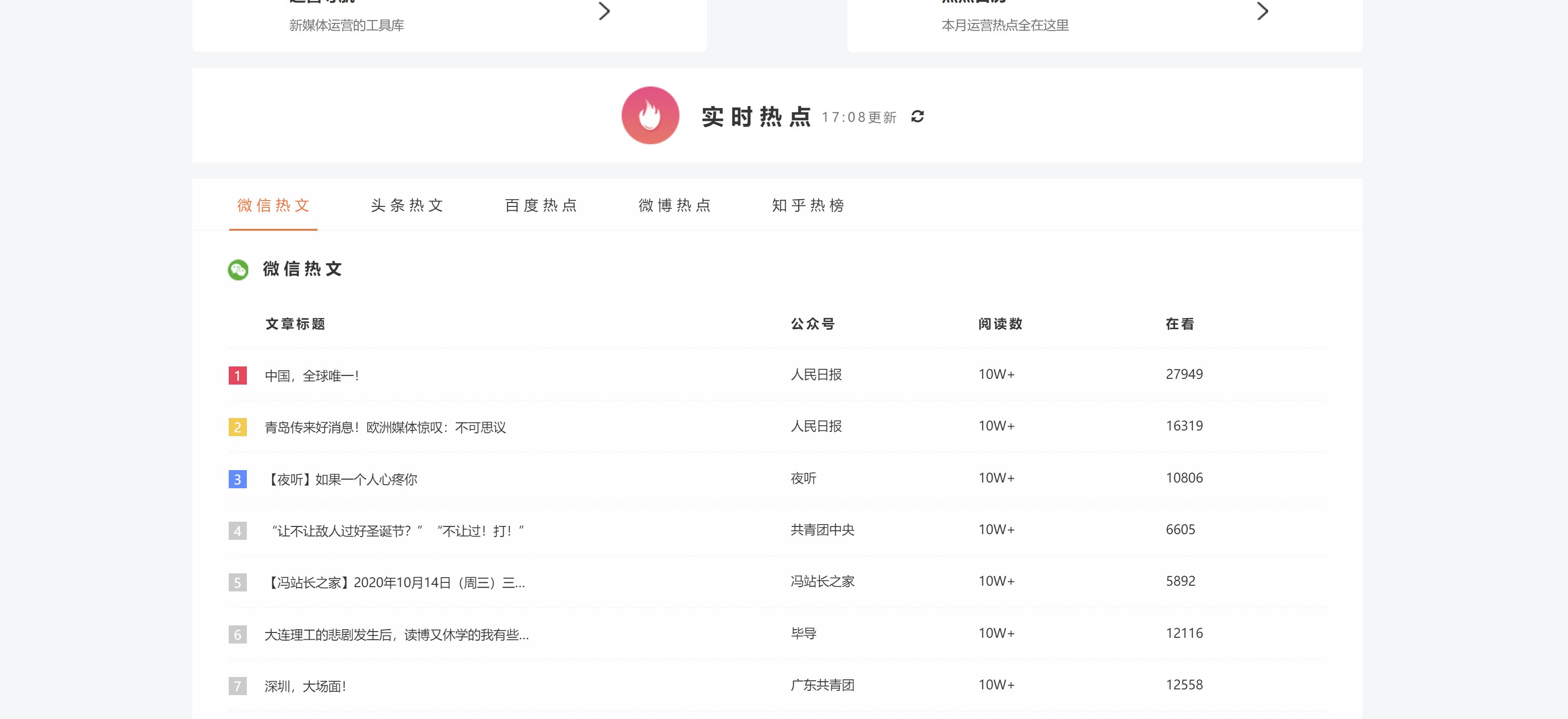

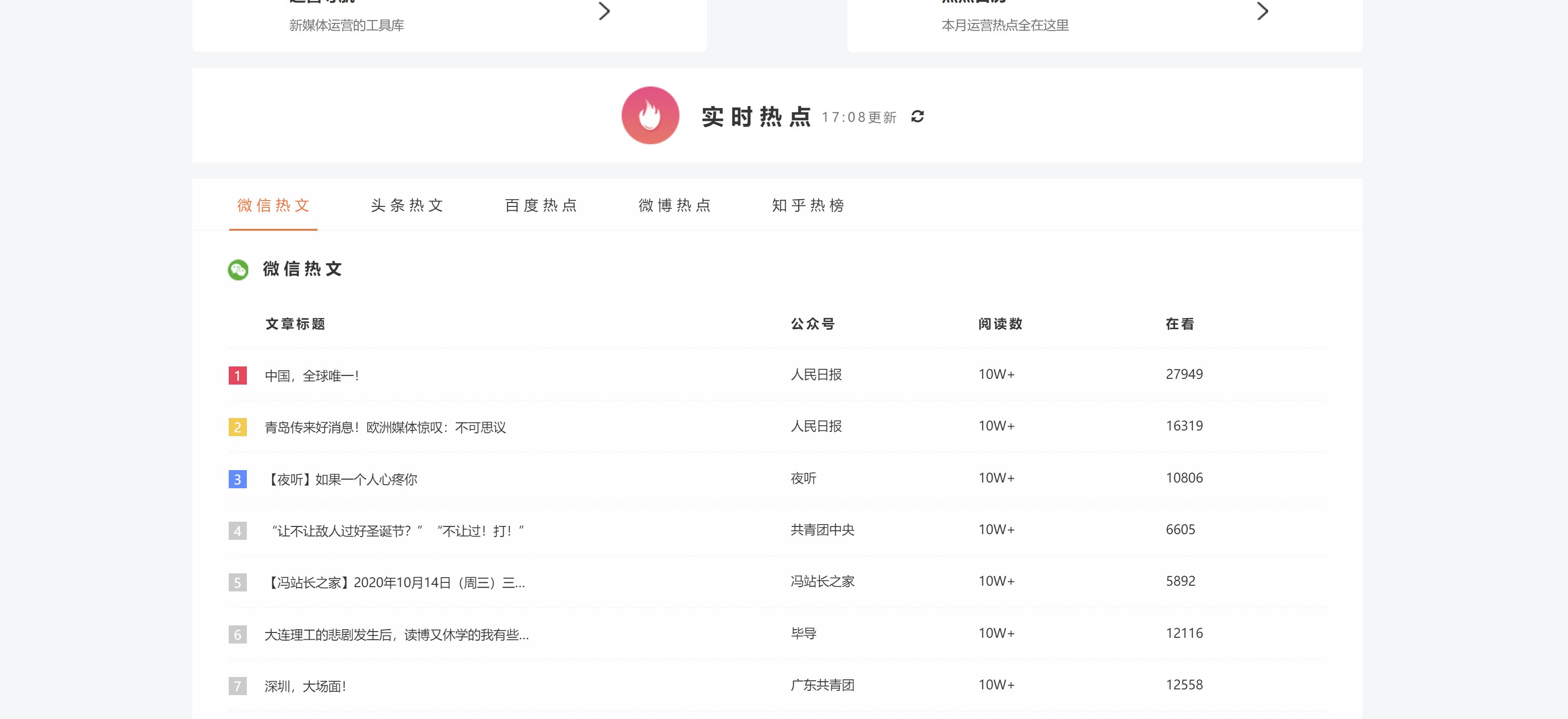

追热点要分清楚 “真热点” 和 “伪热点”。真热点有三个特征:社交媒体讨论量持续上涨(去微博热搜、抖音热榜看趋势)、目标受众有强烈代入感(母婴号追母婴相关的,职场号追职场相关的)、有延伸解读的空间(不是一句话能说清的事件)。像那种明星穿了件新衣服这种,除非是时尚号,否则追了也白追,用户根本不 care。

还有个技巧,热点选题要学会 “降维打击”。别人都在说事件本身,你往 “小切口” 钻。比如某大厂裁员的新闻出来,多数号在分析行业寒冬,有个职场号写《被裁后第 30 天,我靠这 3 个副业赚回了月薪》,用真实案例讲普通人的应对方法,反而比宏观分析更受欢迎。追热点不是比谁跑得快,是比谁看得深。

但追热点有个大雷区:不要碰敏感话题。政策红线、灾难中的负面揣测、没有实锤的八卦,这些东西就算流量再大也不能碰。去年有个号因为在灾难新闻里夹带私货骂政府,直接被封号,血的教训。

📌常态选题:像老中医开药方,抓准用户的 “老毛病”

热点是外功,常态选题才是内功。那些不追热点也能稳定出 10 万 + 的号,靠的就是把常态选题做透了。常态选题的核心是 “用户的高频需求”,就像老中医,知道街坊邻居常年被哪些病痛折磨,总能开出对症的方子。

怎么找到这些 “高频需求”?看后台留言、看竞品爆款、看用户在其他平台的提问。育儿号的 “孩子挑食怎么办”“一年级入学准备清单”,职场号的 “PPT 速成技巧”“和领导沟通的 3 个话术”,这些话题每年都有人搜,每年都能出爆文。因为需求一直都在,只是换了批新用户。

常态选题要做到 “信息增量”。不能别人写过你就不写了,关键是写出别人没说到的点。比如 “减肥吃什么” 这个话题,烂大街了吧?但有个健康号写《减肥期忍不住想吃甜的?这 5 种低糖水果比蛋糕还解馋》,把 “戒糖” 这个痛点拆解成 “怎么健康地吃甜”,一下子就有了新意。用户不是不要旧话题,是不要重复的废话。

还有个角度,把 “抽象需求” 变成 “具体方案”。很多人说 “想提升情商”,这太空泛了。有个情感号做了系列文,《和同事聚餐,这 3 句话别说》《给领导发微信,结尾别加 “哦”》,把大话题拆成一个个可操作的小场景,每篇都成了爆款。用户要的不是道理,是 “怎么做”。

常态选题还要注意 “时效性循环”。有些需求是周期性的,比如开学季、毕业季、春节前,每年到点就会冒出来。提前一个月准备相关内容,到时候就能精准收割流量。有个教育号每年 3 月就开始写《小升初简历模板(附避坑指南)》,到 5 月报考季,自然就成了家长们转发的爆款。

📑栏目选题:培养用户的 “生物钟”,到点就想来看看

栏目化是公众号留住用户的核武器。就像《新闻联播》,每天 7 点开播,大家到点就会打开电视。栏目选题的关键是 “形成记忆点”,让用户觉得 “每周三看 XX 的职场专栏,已经成了习惯”。

栏目设置要有固定的 “仪式感”。比如固定的发布时间(每周五晚 8 点)、固定的开头(“今天咱们来聊聊 XX”)、固定的互动方式(文末留言抽奖)。有个美食号做了个《厨房小白的周末菜谱》栏目,每周六发一道简单易做的菜,开头永远是 “又到周末啦,今天教大家做 XX”,一年下来,很多用户说 “周六不看这篇文章,总觉得少点什么”。

栏目内容要 **“有成长感”**。不能每期都原地踏步,要让用户觉得 “跟着这个栏目,我在变好”。健身号可以做《30 天减脂计划》,每期更新一个动作,用户跟着练,30 天后真能看到变化;读书号做《每周读一本书》,每期拆解一本书的核心观点,用户跟着读,一年就能多懂 52 本书。这种 “陪伴式成长” 的栏目,用户粘性特别高。

栏目选题还要 **“留个钩子”**。比如这期结尾说 “下期教大家怎么用这个技巧搞定客户,记得来看”,或者 “你们还想知道什么?留言告诉我,下期安排”。有个职场号的《老板常说的潜台词》栏目,每期结尾都让用户留言 “你遇到过哪些老板的话外音”,下期就从中选几个来解析,用户参与感特别强,每期留言都能破千。

但栏目不能贪多,一个号有 1-2 个核心栏目就够了。太多栏目会分散精力,用户也记不住。有个母婴号一开始做了 5 个栏目,结果每个都没做起来,后来砍到 2 个,反而成了招牌。

🔄三位一体:让选题像齿轮一样转起来

单独做热点、常态或栏目,可能偶尔出爆文,但想持续稳定地出,必须把这三者拧成一股绳。它们不是孤立的,是互相带动的关系。

热点可以为常态选题引流。比如写了篇热点文火了,文末可以引导 “想知道怎么避免这类问题?看看我们的《XX 指南》栏目”。有个科技号追了某手机发布会的热点,文末说 “买手机怕踩坑?每周二的《数码避坑指南》教你怎么选”,直接给栏目涨了几千粉。

常态选题能为热点提供 “储备弹药”。平时积累的常态内容,遇到相关热点时,稍微改改就能用。比如平时写了很多 “职场沟通技巧” 的常态文,遇到 “某明星采访翻车” 的热点,就能快速整合出《从明星翻车看,这 3 个沟通雷区别踩》,既借了热点的势,又用了现成的内容。

栏目可以把热点和常态 “沉淀下来”。比如某热点事件里暴露出的问题,适合做成栏目的一期内容,让热点的价值延续。有个情感号在某明星离婚事件后,把 “婚姻中的沟通问题” 做成了《亲密关系指南》栏目的一期,既蹭了热点,又丰富了栏目的内容。

三者结合还要注意 “节奏”。不能天天追热点,会让用户觉得你很浮躁;也不能一直发常态和栏目,会显得没活力。一般来说,每周 1-2 篇热点,2-3 篇常态,1-2 篇栏目,比例比较合适。有个生活号就是这么安排的,热点保证了流量,常态保证了价值,栏目保证了粘性,半年内粉丝翻了三倍。

🚫选题避坑指南:这些错千万别犯

就算懂了这三类选题,还是有人会掉坑里。说几个常见的错误,帮大家避开。

最容易犯的是 **“自嗨型选题”**。自己觉得有意思,就不管用户爱不爱看。有个摄影号的小编特别喜欢拍昆虫,写了很多《微距镜头下的虫子世界》,结果阅读量一直上不去,后来看后台数据才发现,粉丝里 90% 是想拍人像的新手。选题不是看你喜欢什么,是看用户需要什么。

还有 **“贪大求全”**。一个选题想把所有方面都说到,结果什么都没说透。比如写《如何提升情商》,又是职场又是感情又是家庭,面面俱到但都浮于表面,不如只写《职场情商:和领导吃饭该说什么》,聚焦一个点深入写,反而更容易出爆文。

另外,**“不看数据瞎选题”** 也不行。很多人凭感觉选题,不看后台的阅读量、转发量、留言量。其实数据会告诉你用户喜欢什么,比如某篇常态文转发特别高,说明用户觉得 “有用,想分享给别人”,可以多写类似的;某期栏目留言少,可能是话题没选好,下期就得调整。

最后,**“不敢试错”** 也是个大问题。总觉得这个选题可能不行,那个选题没人看,结果一直停留在舒适区。选题没有 100% 正确的,多尝试,错了就分析原因,慢慢就知道什么能火了。有个号主说,她的爆款文里,有 30% 是当初觉得 “可能不太行” 的选题。

📈爆款选题的底层逻辑:永远盯着 “人”

说了这么多方法,其实爆款选题的核心就一个:眼里有人。热点要看到人的情绪,常态要解决人的问题,栏目要陪伴人的成长。

那些真正的爆文,不是因为选题多巧妙,而是因为它说到了用户的心坎里。用户觉得 “这篇文章懂我”“这篇文章帮我解决了麻烦”“看这个栏目让我很开心”,自然就会转发、点赞、关注。

所以,做选题的时候,少想 “这个话题能不能火”,多想 “用户看到这个,会有什么反应”。把自己当成用户,问问自己:如果我是目标读者,这篇文章我会点开看吗?会转发给朋友吗?会觉得有用处吗?

想清楚这些,热点、常态、栏目这三块自然就能捏合好,爆文也就水到渠成了。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】