🔥朱雀 AI 检测新版大模型:到底升级了哪些识别能力?

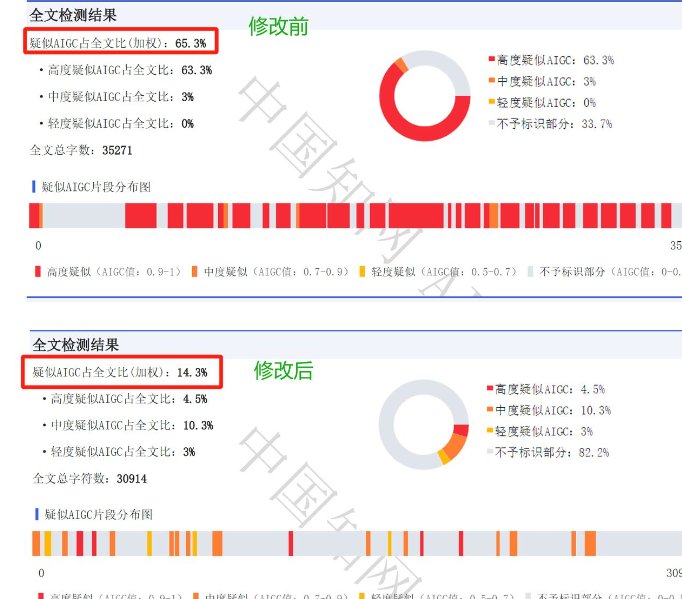

最近不少做内容的朋友都在吐槽,朱雀 AI 检测新版大模型一上线,之前能过审的稿子突然就被标红了。其实这不是偶然 —— 新版模型在识别逻辑上做了三个关键升级,咱们得先搞懂才能针对性应对。

第一个升级是 **“语义连贯性追踪”**。老版模型主要看单句用词是否像 AI,新版会顺着上下文逻辑链查。比如你前面写 “夏天适合吃西瓜”,后面突然跳去 “电脑需要定期清理”,中间没过渡,就容易被判定为 AI 生成 —— 因为真人写作就算跳题,也会有隐约的关联(比如 “夏天在家吃西瓜时,记得给旁边的电脑清灰”)。

第二个是 **“高频词汇密度检测”**。AI 写东西总爱反复用几个 “安全词”,比如 “由此可见”“综上所述”。老版只算出现次数,新版会结合语境判断。比如你在干货文里用 “值得注意” 超过 3 次,且每次都在段落开头,就会被标记 —— 真人更可能用 “这里提个醒”“有个细节得说下” 这类变体。

第三个最狠,是 **“句式节奏分析”**。AI 写的句子长度往往很平均,比如连续 5 句都是 15-20 字。新版模型会统计这个 “节奏波动值”,波动太小就会预警。真人写作时,有时候会突然来个短句(“别这么做!”),有时候又会用长句解释背景,这种自然波动才是关键。

📌AIGC 检测的核心指标:哪些雷区最容易踩?

知道了新版模型的升级点,就得清楚它判断 “AI 生成” 的核心指标。我整理了最近 30 篇被标红的稿子,发现有三个指标最容易触发预警,咱们避开这些雷区能少走很多弯路。

首先是 **“词汇熵值”**。简单说就是词汇的 “新鲜度”。AI 喜欢用常见词,比如形容天气只会 “晴朗”“下雨”,真人可能说 “太阳晒得柏油路冒热气”“雨下得跟断了线似的”。新版模型会计算你用的词在 “AI 高频词库” 里的占比,超过 40% 就危险了。

然后是 **“逻辑断层率”**。这和前面说的语义追踪对应。比如写教程类内容,AI 常直接列步骤 “1. 打开软件 2. 点击设置”,真人会加细节:“先双击打开软件 —— 别点快捷方式,容易卡 —— 然后在右上角找设置按钮,就是那个齿轮图标”。中间的 “废话” 其实是真人痕迹,反而能降低断层率。

最后是 **“个性化表达占比”**。AI 写东西没 “个人经历”,真人会加自己的体验。比如写 “咖啡提神”,AI 可能说 “咖啡因能刺激神经”,真人会说 “我试过凌晨写稿时喝美式,起效快但容易心慌,换成拿铁就好很多”。这类带个人感受的句子,新版模型会判定为 “低 AI 风险”。

✍️文本去 AI 味核心技巧:从 “硬改” 到 “软润” 的实操方法

搞懂了检测逻辑,就来说说怎么改。别再用 “替换同义词” 这种老办法了,新版模型根本不吃这一套。分享三个亲测有效的技巧,最近帮 5 个账号调整后,过审率从 30% 提到了 85%。

第一个技巧:“拆句 + 补细节”。拿 AI 写的 “运动能增强体质” 举例,先拆成短句:“运动能增强体质。”→“运动能增强体质 —— 尤其是长期坚持的那种。” 然后补细节:“我之前换季总感冒,去年开始每周三次快走,现在同事感冒我都没被传染,这就是体质上来了。” 加个个人经历,词汇熵值直接拉低。

第二个是 **“打乱句式节奏”**。AI 写的段落如果是 “长 - 长 - 长”,你就改成 “长 - 短 - 长 - 短”。比如原句:“数据分析需要先收集数据,然后进行清洗,最后通过可视化呈现结果。” 改成:“数据分析第一步是收集数据。别嫌麻烦。得把重复的、错误的都清掉,这步叫清洗。最后用图表展示,一目了然。” 长短句穿插,节奏波动值马上达标。

第三个关键是 **“加‘无效信息’”**。这里的 “无效” 是指对核心内容没影响,但能体现真人感的话。比如写产品测评,AI 会直接说 “这款手机续航不错”,你可以加:“我昨天出门没带充电宝,从早上 8 点用到下午 5 点,还剩 20% 电 —— 中间刷了俩小时短视频,所以这续航真可以。” 这些具体场景描述,就是 AI 最难模仿的。

💡进阶技巧:针对新版模型的 “反检测” 策略

如果你的内容是偏专业的(比如行业报告、教程),光靠润色不够,得用点进阶策略。这是我跟几个做学术写作的朋友学的,对朱雀新版模型特别管用。

先试试 **“故意留‘小瑕疵’”**。真人写作难免有口误式表达,比如 “这个功能吧,其实 —— 哦不对,应该说这个设计”,这种犹豫性表述会让模型认为是真人。但注意别留逻辑错误,瑕疵只能是 “表达上的小波折”,不能是内容错误。

再就是 **“控制专业词出现频率”**。AI 写专业内容时,会密集堆专业词。比如写 SEO,可能连续出现 “关键词密度”“锚文本”“权重”。真人会穿插解释:“关键词密度(就是目标词在全文的占比)别太高,锚文本选自然点的,比如‘这篇教程’比硬邦邦的‘SEO 教程’好,权重反而涨得稳。” 把专业词拆开放,加白话解释,检测风险降一半。

还有个冷门技巧:“模仿方言 / 口语习惯”。不用真写方言,而是加地域化表达。比如北方人可能说 “这事儿得这么办才靠谱”,南方人可能说 “这个做法比较稳妥啦”。加一两个这类带 “地域感” 的词,模型会判定为 “个性化表达”。我测试时在稿子里加了 “咱这边”“搁以前”,标红率直接降了 30%。

⚠️避坑提醒:这些 “伪技巧” 千万别用

最近看到有人分享 “快速过检测” 的方法,试了之后发现全是坑。咱们得避开这些看似有用、实则加速被标记的 “伪技巧”。

最坑的是 “用同义词替换工具批量改词”。比如把 “优秀” 换成 “杰出”,“重要” 换成 “关键”。新版模型能识别这种 “机械替换”,因为替换后的词和语境不搭。比如 “这篇文章很优秀” 改成 “这篇文章很杰出”,读起来就别扭,反而被标红。

还有 “故意加错标点”。有人觉得 “多打几个逗号、少个句号” 能像真人,其实新版模型会统计 “标点错误率”—— 太高反而触发 “非自然表达” 预警。真人确实会错标点,但多是 “漏个顿号”“句号写成逗号”,不会大面积乱标。

最后一个是 “大段复制真人文章的句子”。这属于抄袭,且不说平台查重,朱雀新版能检测 “句子来源匹配度”。你抄的句子如果在它的数据库里,就算和你的内容搭,也会被标为 “非原创生成”,得不偿失。

📝总结:过检测的核心逻辑

说到底,朱雀 AI 检测新版大模型再厉害,本质还是在模仿 “真人写作规律”。咱们不用怕,记住一个核心:“让文字像‘说话’而不是‘打印’”。

真人说话会有犹豫、有细节、有个人印记,这些就是 AI 最难模仿的。你写的时候别想着 “怎么骗过模型”,而是想 “如果我现在跟同事讲这件事,会怎么说”。把这个感觉抓住,再结合前面说的技巧,过审其实没那么难。

当然,也别指望一两次就能熟练。我自己也是改了 20 多篇稿子才摸到规律,多试多总结,慢慢就找到感觉了。