2025 年的公众号生态,原创度已经成为平台的核心竞争力。这背后不仅是技术迭代的推动,更是内容消费升级的必然结果。当微信宣布 2025 年封禁 1065 个涉及抄袭的账号时,这个数字背后折射出平台对原创生态的深度重构。今天咱们就来聊聊,平台为何如此重视原创度,以及这对内容创作者意味着什么。

🔍 流量分配机制的底层革命

过去公众号的流量逻辑是 “订阅为王”,粉丝数量直接决定阅读量。但 2025 年微信算法升级后,推荐机制占比提升至 50%,这意味着即使是 0 粉账号,只要内容优质也能获得 10 万 + 阅读。比如某旅游类小号发布韩国酒店文章,4 小时内阅读量破 10 万,涨粉 3000 人,这种案例在算法时代变得越来越普遍。

这种变革的本质是平台在重塑内容价值评估体系。原来的订阅机制下,用户容易陷入信息茧房,而推荐算法能让优质内容突破圈层。数据显示,算法介入后公众号整体阅读量增长 12%,新账号获得流量的机会增加 40%。这对创作者来说既是机遇也是挑战 —— 必须用原创内容去争夺算法推荐的 “黄金入口”。

🚫 技术反抄袭的白热化竞争

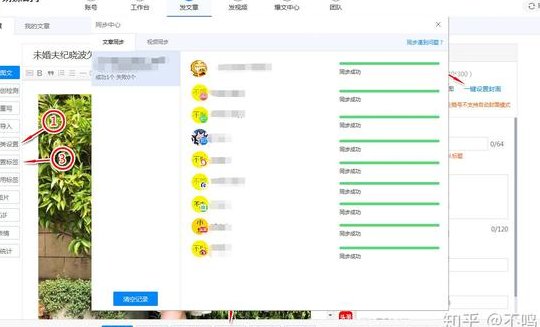

平台对原创度的重视,直接体现在技术手段的升级上。西湖大学研发的 Fast-DetectGPT,对 AI 生成内容的识别准确率高达 96%,这种技术已经被微信引入原创检测系统。2025 年 5 月,平台治理违规使用原创标识内容 6.4 万篇,删除抄袭内容 1229 篇,这些数据背后是技术与抄袭者的持续博弈。

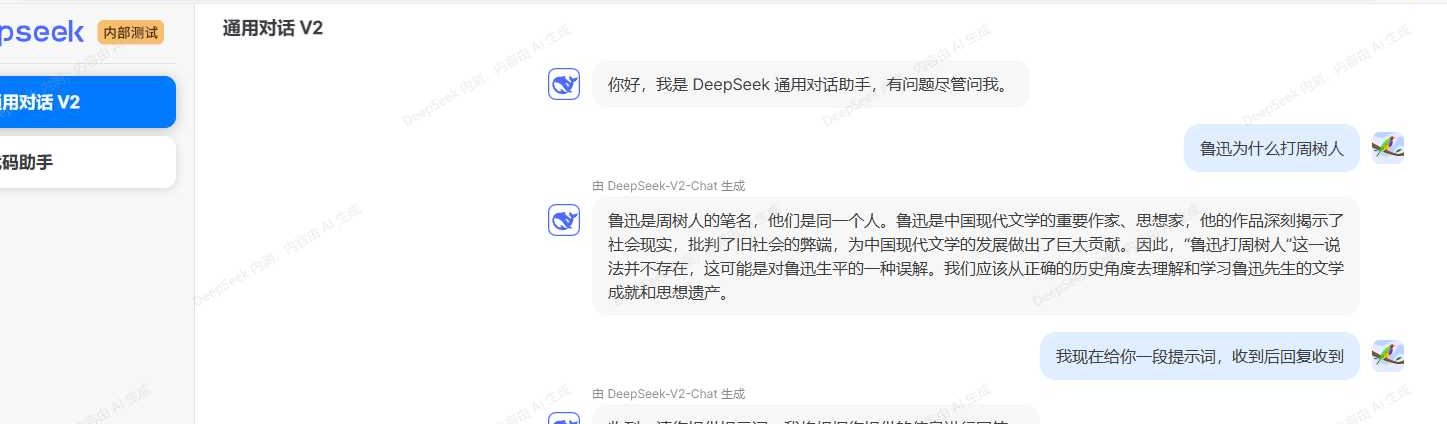

更值得关注的是,微信搜索接入 DeepSeek 大模型后,形成了 “搜索 - 检测 - 推荐” 的闭环。当用户搜索某篇文章时,系统会自动比对全网内容,一旦发现抄袭立即降权。这种技术联动让抄袭成本大幅上升,倒逼创作者回归原创。

🌟 用户需求的代际变迁

从用户调研数据看,65.8% 的读者更关注原创内容,这一比例在年轻群体中更高。这些用户不再满足于信息的简单堆砌,而是追求观点的独特性和内容的深度。比如新华网微信公众号通过 “故事 + 场景” 的叙事手法,将硬新闻软化,单篇推文平均打开率提升 80%,这就是原创内容的魅力。

同时,用户的阅读习惯也在改变。公众号的 1 亿核心用户多为高知人群,他们愿意为深度内容停留更长时间。这种需求倒逼平台必须通过原创内容来留住用户,形成差异化竞争。

📈 商业变现的底层逻辑重构

在商业变现层面,原创度直接影响账号的 “含甲率”—— 即广告主的认可程度。品牌方更愿意在原创内容账号上投放广告,因为这类账号的粉丝粘性更高,传播效果更可预期。数据显示,原创账号的广告溢价普遍比非原创账号高 30% 以上。

更重要的是,原创内容能形成品牌护城河。比如 “星球研究所” 通过原创地理科普内容,不仅获得高流量,还衍生出图书、线下活动等多元变现方式。这种模式在算法时代更具可持续性。

💡 创作者的破局之道

面对平台对原创度的高要求,创作者需要从三个维度破局:

- 内容深耕:在细分领域建立专业壁垒。比如军事类账号 “军武次位面” 对标《世界军事》杂志,通过深度内容吸引精准用户。

- 技术赋能:合理使用 AI 工具提升效率,但核心创意必须由人类主导。比如用 AI 进行资料整理,但选题策划和观点提炼要保持原创性。

- 用户共创:通过评论区互动、社群运营等方式,让用户参与内容创作。新华网微信公众号通过评论区接龙活动,单篇推文互动量超 1.3 万条,这种 UGC 反哺 PGC 的模式值得借鉴。

🔒 平台的长期战略考量

从平台角度看,重视原创度是构建健康生态的必然选择。当微信拥有 13.82 亿月活用户时,内容质量成为决定用户留存的关键因素。通过扶持原创,平台可以吸引更多优质创作者入驻,形成 “内容 - 流量 - 变现” 的正向循环。

同时,原创内容也是应对外部竞争的重要手段。面对抖音、小红书等平台的冲击,公众号通过强化深度内容的优势,在知识传播领域建立起护城河。这种差异化战略让公众号在 2025 年依然保持着不可替代的地位。

2025 年的公众号生态,原创度已经从 “加分项” 变成 “生存项”。平台通过算法调整、技术检测、流量扶持等组合拳,正在重塑内容价值体系。对于创作者来说,这既是挑战也是机遇 —— 只有真正回归内容本质,用原创力打动用户,才能在这场生态变革中站稳脚跟。毕竟,在信息过载的时代,真正稀缺的永远是 “独特的视角” 和 “真诚的表达”。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味