🔍 AI 率检测核心技术:NLP 深度学习如何识别 AI 内容

AI 生成内容的爆发式增长,让检测技术成了数字世界的 “照妖镜”。你可能遇到过这样的情况:一篇看似正常的文章,检测后却发现 AI 生成率高达 80%。这背后靠的就是 NLP 和深度学习技术。

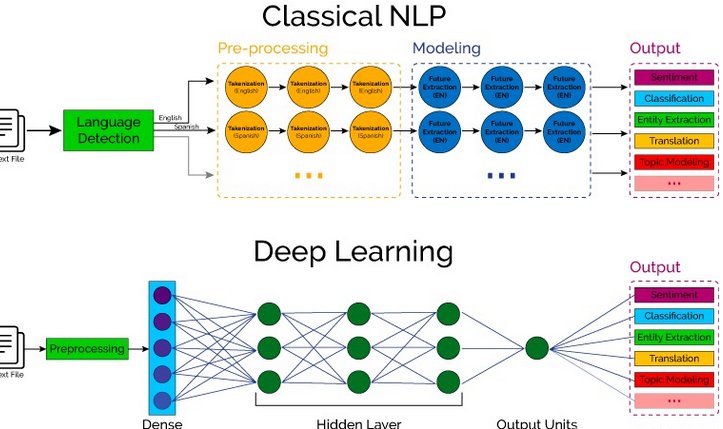

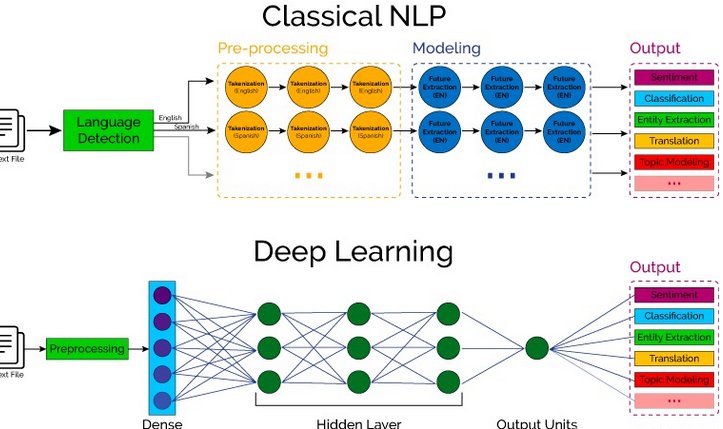

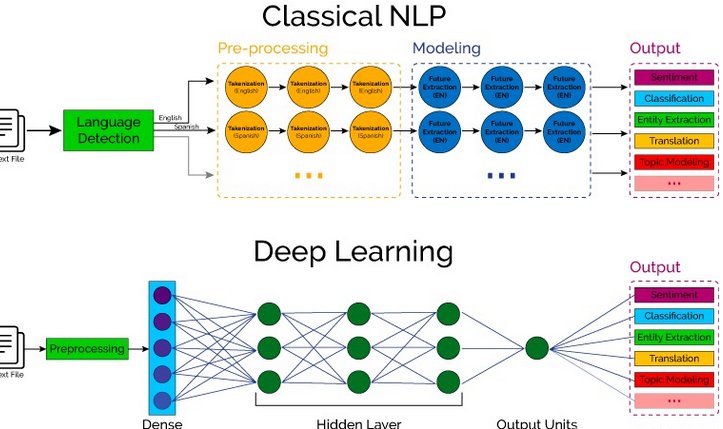

先说说 NLP 技术。它就像一个语言侦探,能从文本里找出 AI 的蛛丝马迹。比如,AI 生成的文本往往句式过于工整,用词重复率高,缺乏人类写作的那种自然流畅感。NLP 中的词频分析、句法结构解析等技术,就能把这些特征揪出来。像 DeepSeek 这个工具,就是通过分析文本的语言模式、语法结构、语义连贯性等特征来判断是否为 AI 生成。

深度学习模型在检测中也起着关键作用。以 BERT 模型为例,它经过大量文本训练,能理解上下文关系。在检测时,它会对比 AI 生成文本和人类文本的特征差异。比如,AI 文本可能在局部语义连贯,但整体逻辑有漏洞,BERT 就能通过分析上下文关系发现这些问题。还有对抗训练技术,能让模型识别经过人工修改的 AI 内容,提高检测的鲁棒性。

不同的检测工具在技术应用上各有侧重。朱雀 AI 检测是腾讯开发的,它在中文内容检测方面表现出色。这得益于它庞大的训练数据集,覆盖了 140 万份正负样本,还针对中文语境进行了优化,能准确识别国内常见 AI 工具生成的内容。而 GPTZero 则专注于识别 GPT 系列模型生成的文本,它的七组件检测模型能从多个维度分析文本特征,在教育领域应用广泛。

实际应用中,检测工具的效果也有差异。比如知网的 AI 检测系统就曾出现过误判,把学生手写的论文当成 AI 生成的。这是因为不同平台的算法训练数据不同,导致检测结果有偏差。所以,在使用检测工具时,最好多试几个平台,综合判断结果。

对于学术场景,图灵论文 AI 写作助手是个不错的选择。它允许每日不限次数检测文稿的 AI 生成概率,还能提供改写建议。比如,把 “应用场景” 换成 “实施范畴”,调整句子结构等,能有效降低 AI 痕迹。还有一些降重技巧,像同义词替换、增加新内容、重新组织段落等,都能让文本更像人类写作。

未来,AI 检测技术会朝着多模态融合的方向发展。除了文本,还能结合图像、音频等多种信息进行检测。比如数美科技的检测技术,就能通过分析图片的细节特征,如人物的手指纹理、衣服褶皱等,判断是否为 AI 生成。而且,随着政策的完善,AI 生成内容需要添加显式和隐式标识,这也会推动检测技术的进一步发展。

总的来说,NLP 和深度学习技术就像两把利刃,在 AI 内容检测中发挥着重要作用。了解这些技术,能让我们更好地应对 AI 生成内容带来的挑战。无论是写论文、做研究,还是进行内容创作,掌握检测技术和降重技巧,都能让我们的作品更具可信度。

该文章由

diwuai.com 第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味