📝 公众号推荐池的底层逻辑:不是流量游戏,是价值筛选

微信的推荐池机制这两年越来越透明了。但很多人还是搞不懂,为啥自己的号粉丝量不小,内容也发得勤,就是挤不进那个流量池?其实答案藏在微信官方的几次更新说明里 —— 推荐池本质是「价值分发器」,不是看谁粉丝多,而是看谁能持续给用户提供「不可替代的价值」。

现在的算法早就过了「唯阅读量论」的阶段。系统会给新内容一个初始曝光池,可能是几百到几千人,然后根据这波用户的行为数据做判断:完读率低于 40% 的基本直接淘汰;有 5% 以上用户会主动点赞或在看的,会进入下一级池;如果还能带来新关注,那推荐力度会成倍放大。这就是为什么有些小号突然爆火,不是运气,是刚好踩中了「价值 - 互动 - 新增」的正向循环。

还有个容易被忽略的点:推荐池对「垂直度」的要求特别高。你今天发职场干货,明天发娱乐八卦,系统会判定内容定位模糊,自然不会给太多推荐。那些稳定在推荐池里的号,90% 以上都有清晰的内容标签 —— 比如专注亲子教育的号,连广告都会优先接儿童用品相关的,就是为了维持标签的纯粹性。

🔍 高质量原创的三个「硬指标」:不只是「不抄袭」那么简单

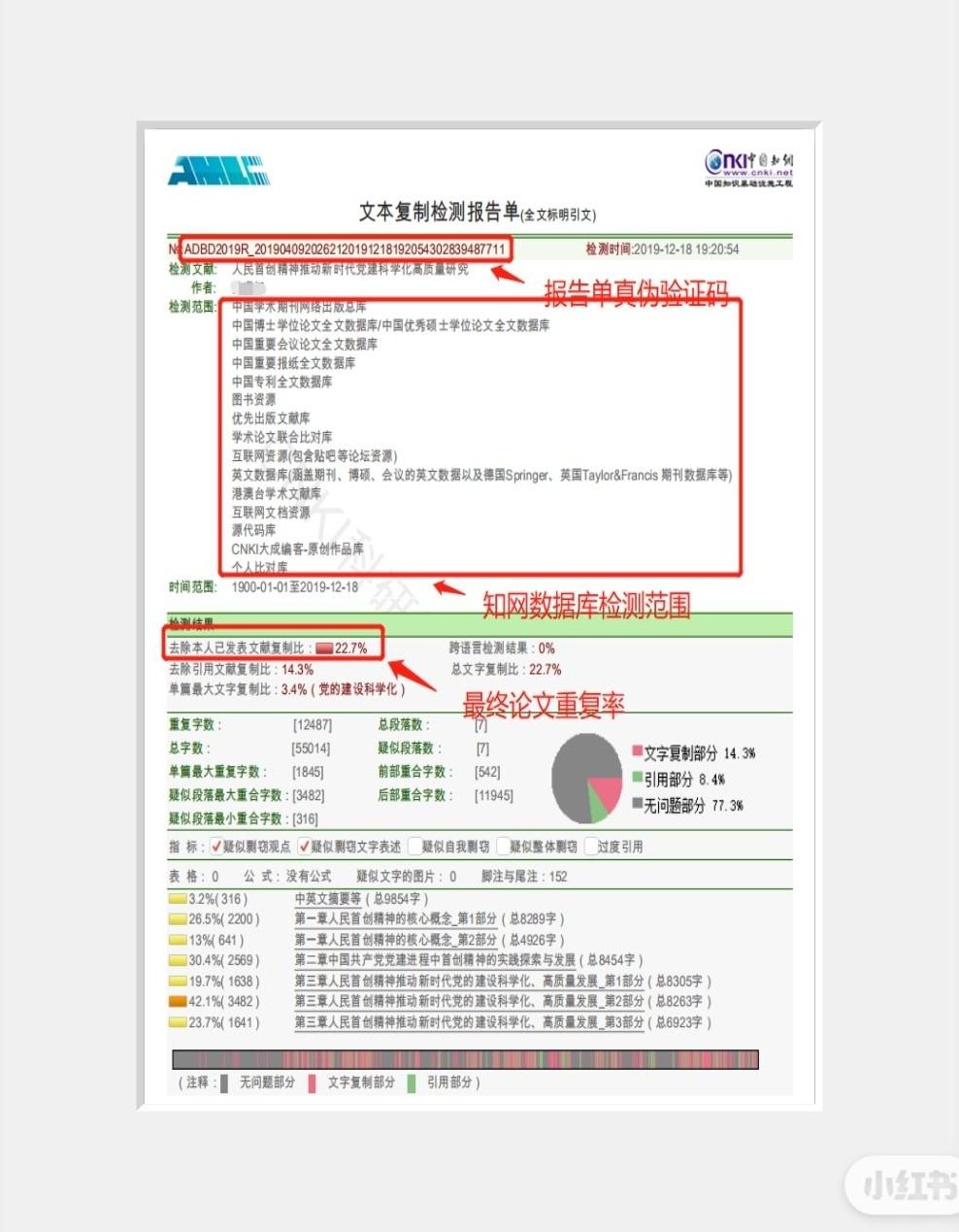

很多人以为原创就是「自己写的就行」,这是对推荐池算法最大的误解。微信的原创保护系统现在能识别「洗稿式原创」,比如把几篇文章打乱重组,或者换几个近义词,这种内容就算过了机器审核,也很难进入推荐池。真正的高质量原创,得满足三个核心标准。

第一个是「信息增量」。就是你写的内容,用户在别的地方很难轻易获得。比如同样讲理财,别人都在说基金定投,你却能结合最新政策,拆解出适合普通人的「低风险套利组合」,这就是增量。我见过一个财经小号,靠每周解读央行政策里的「隐藏信号」,三个月就稳定在推荐池,秘诀就在这里。

第二个是「结构设计」。推荐池算法很看重「阅读流畅度」,这跟内容结构直接相关。有个做美食的号总结出一套模板:开头用「痛点场景」(比如「下班回家不知道做啥」),中间分 3 步讲做法,每步配一个「避坑提示」,结尾加一句「你家孩子最爱吃哪道菜?」引导互动。这套结构让他们的完读率始终保持在 60% 以上,推荐池曝光稳定在 10 万 +。

第三个是「人格化表达」。现在用户对「冷冰冰的科普」越来越没耐心,带有人物温度的内容更容易突围。比如同样讲历史,有人写成教科书式的时间线,有人却用「如果乾隆活在今天会怎么刷抖音」这种脑洞形式,后者明显更受推荐池青睐。这背后是算法在鼓励「内容人格化」—— 让用户觉得在跟一个真实的人交流,而不是一个机器账号。

💬 粉丝粘性的「反常识」运营法:不是天天发,是发得「刚刚好」

很多运营者陷入一个误区:觉得发得越勤,粉丝粘性越高。但数据告诉我们,日均发文超过 2 次的公众号,粉丝取关率比日均 1 次的高 37%。推荐池算法也在悄悄惩罚「过度推送」—— 系统会认为你在消耗用户注意力,反而会降低内容的初始曝光。

真正有效的粘性运营,是「精准触达 + 适度留白」。有个情感号做得特别绝,他们每周只发 3 篇文,固定在周二、周四晚 8 点和周日早 9 点。用户形成阅读习惯后,到点会主动点开。更妙的是他们的「断更互动」:如果某周因为选题没做好,会提前发一条「本周停更一次,想听听大家最近遇到了什么感情困惑?」,反而能收获几百条留言,粉丝活跃度不降反升。

社群运营是提升粘性的隐藏武器,但很多人搞成了「广告群」。正确的做法是把公众号粉丝导入社群后,让社群内容和公众号形成「互补」。比如公众号发深度分析,社群就搞实时讨论;公众号讲方法论,社群就晒实操案例。我跟踪过一个职场号,他们的社群每天只允许 3 个用户提问,运营者亲自回答,这种「稀缺性互动」让社群活跃率保持在 80% 以上,反过来又提升了公众号的打开率。

还有个被低估的粘性指标:「用户贡献内容(UGC)的比例」。推荐池算法会抓取公众号评论区的互动质量,如果每篇文的留言里,有 10% 以上是用户分享自己的故事或观点,而不是简单的「沙发」「支持」,系统会判定这个号有「社群属性」,推荐权重会增加。有个教育号专门搞「家长故事征集」,每周选 3 个刊登,现在他们的留言区比正文还热闹,推荐池曝光自然稳得很。

🚫 别踩这些「推荐池雷区」:90% 的号都是栽在这几点

好不容易做出点成绩,却因为踩了红线被踢出推荐池,这种亏太多人吃过。微信的推荐机制里,有几个「一票否决」的硬指标,必须时刻警惕。

最容易中招的是「标题党」。现在算法对标题的判定越来越严,不只是「震惊体」,那种「不点进来就亏了」「最后一条绝了」之类的诱导性标题,系统会直接降权。有个生活号测试过,把标题从「3 个厨房清洁死角,90% 的人都忽略了」改成「厨房清洁别大意!这 3 个地方不打扫等于养细菌」,推荐量直接翻了 4 倍,因为后者更具体,没有诱导性。

内容「同质化」是另一个大坑。很多人看到某个话题火了,就跟着写,结果就是被算法判定为「低价值重复内容」。避免同质化的秘诀是「找细分角度」:比如大家都在写「早餐吃什么」,你可以聚焦「上班族 5 分钟快手早餐」,或者「糖尿病患者能吃的早餐清单」。越细分,竞争越小,推荐池反而越容易给流量。

还有个隐藏雷区:「广告占比过高」。推荐池对商业内容的容忍度很低,如果连续 3 篇文中有 2 篇是广告,或者单篇广告字数超过正文的 30%,系统会暂时把账号移出推荐池。正确的做法是「广告内容化」—— 把广告写成用户需要的干货,比如推广护肤品,就讲「换季敏感肌怎么选护肤品」,把产品信息自然融进去。有个美妆号靠这招,广告文的推荐量比普通文章还高。

📈 从「进池」到「稳池」:需要建立内容「护城河」

进入推荐池只是第一步,能不能长期待下去,看的是有没有自己的「内容护城河」。那些常年霸占推荐池的公众号,都有一个共同点:别人很难模仿他们的内容生产模式。

「独家信息源」是最硬的护城河。有个科技号专门采访各种小众创业者,这些一手访谈内容别人拿不到,自然形成了壁垒。他们的内容哪怕写得简单点,推荐池也会给流量,因为系统知道这是「稀缺内容」。如果你没有独家采访资源,也可以做「独家解读」—— 同样的新闻,你能挖出别人没看到的角度,比如从政策文件里解读出对普通人的影响,这也是稀缺性。

「稳定的内容节奏」比偶尔爆文更重要。推荐池算法喜欢「可预测的优质内容」,一个号如果能连续 3 个月保持稳定的更新频率和质量,系统会给它更高的基础推荐量。有个读书号坚持每周一、三、五发书评,哪怕中间有几篇数据一般,整体推荐权重还是在上升。反而是那些忽冷忽热、偶尔爆一篇但大部分时间划水的号,很难在推荐池里站稳。

最后一点:「用户画像越清晰,推荐越精准」。系统会根据你的粉丝特征(年龄、地域、兴趣)来匹配推荐人群,粉丝画像混乱的号,就算进了推荐池,也会因为「匹配度低」导致数据下滑。运营者可以通过公众号后台的「用户分析」,定期优化内容方向。比如发现 80% 的粉丝是 25-30 岁的女性,就可以多写她们关注的职场、婚恋话题,让推荐越来越精准。

其实公众号推荐池没那么神秘,它本质是微信在帮用户筛选「值得关注的内容」。你只要记住:原创不是目的,是让用户觉得「有用」;粘性不是结果,是让用户觉得「离不开」。做到这两点,推荐池自然会为你敞开大门。