做账号的人都有过这种经历:内容发了几十条,播放量始终在几百徘徊,偶尔爆一条还是蹭热点的,粉丝涨了又掉,根本留不住。其实问题大概率出在定位上 —— 你总想着覆盖更多人,结果反而被算法归到 “模糊标签” 里,进不了真正的垂直流量池。

📌精准定位的底层逻辑:为什么窄门里才有红利?

平台的流量分配逻辑永远是 “效率优先”。当你的账号标签越模糊,算法就越难判断该把内容推给谁,只能扔进 “泛流量池” 里碰运气。但泛流量池里的用户兴趣分散,完播率、互动率自然上不去,数据一差,下一轮推荐就被降权。

看看那些快速起号的案例,无一不是在细分领域做到极致。有个做职场内容的账号,一开始讲 “通用职场技巧”,半年才几千粉;后来改成 “95 后新媒体人涨薪攻略”,聚焦 23-28 岁、在互联网公司做运营的群体,三个月就突破 10 万粉。原因很简单,这个定位让算法能精准匹配到目标用户,而这群用户看到内容时会觉得 “这就是在说我”,互动意愿自然强。

精准定位本质是帮平台 “减负”。你把用户画像画得越细,算法就越容易给你贴标签,进入垂直流量池的门槛就越低。就像超市里的商品,摆对货架才能被需要的人看到,你非要把 “婴儿辅食” 放到 “零食区”,就算质量再好,也没人会特意去找。

用户注意力稀缺的时代,“什么都想要” 等于 “什么都得不到”。现在的用户刷内容时,大脑会自动过滤掉模糊信息。你说自己 “分享生活”,别人根本不知道你要分享什么;但你说 “北漂女生 3000 元租到的老破小改造”,目标用户一眼就能识别出这是自己需要的内容。

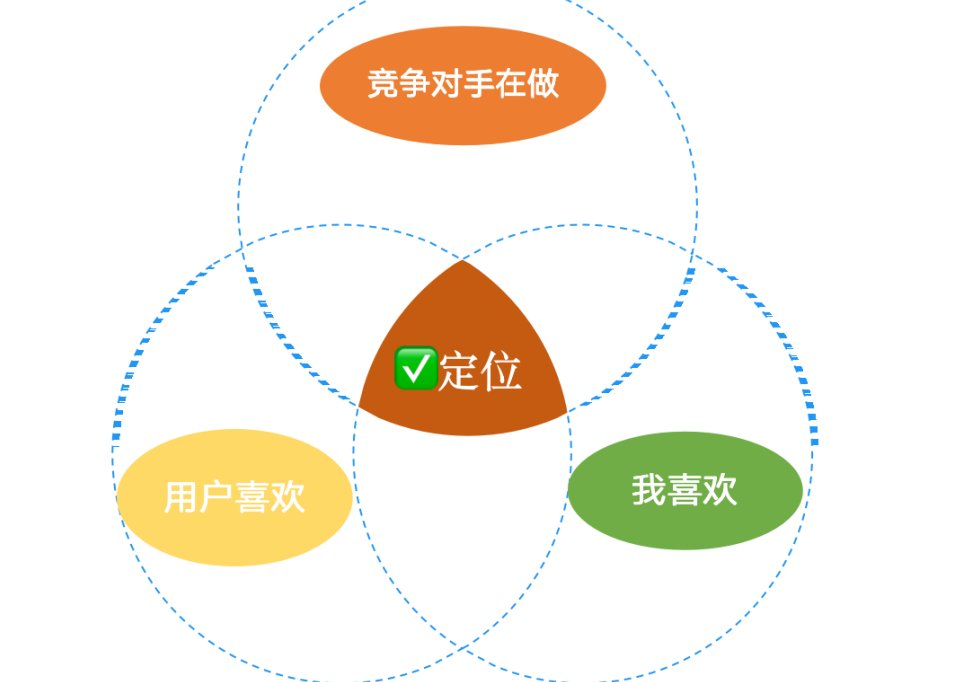

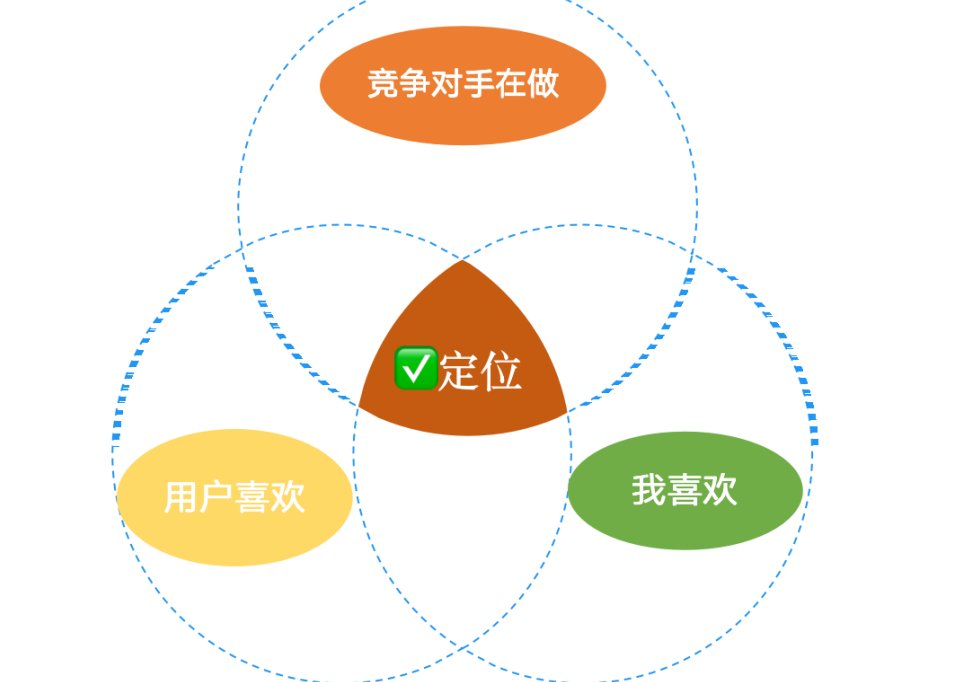

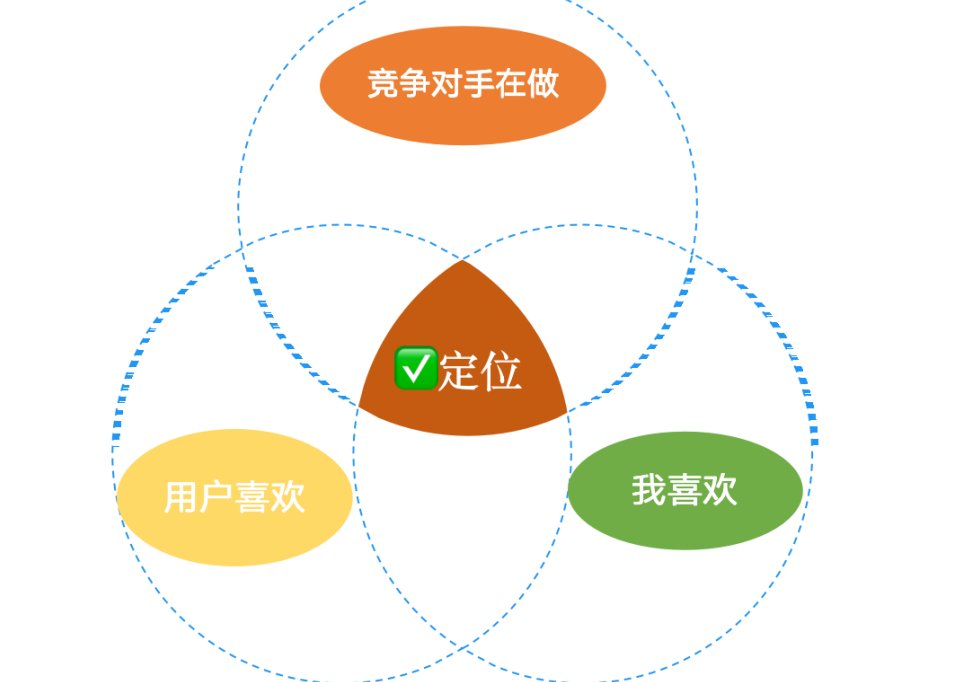

💡找到你的垂直领域:用 “三维交叉法” 锁定赛道

先问自己三个问题:你擅长的领域里,最细分的板块是什么?这个板块里,哪类人群的需求还没被满足?你能用什么差异化形式呈现内容?这三个问题的交集,就是你的精准定位。

行业细分要挖到 “不能再分” 为止。比如做美食,“家常菜” 太泛,“川菜家常菜” 稍好,“上班族 15 分钟快手川菜” 才够精准。有个账号专门教 “厨房新手做减脂餐”,连切菜步骤都拍得极其详细,粉丝全是 20-30 岁的减脂人群,转化率比泛美食号高 3 倍。

人群颗粒度决定流量纯度。不要说 “我做宝妈内容”,而是要明确 “城市中产宝妈的科学育儿” 还是 “农村留守宝妈的副业指南”。人群标签越细,用户的付费意愿反而越强 —— 给 “3 岁男宝的过敏体质护理” 做内容,比给 “所有宝妈” 做内容,更容易接到母婴品牌的定向广告。

内容形式也要差异化。同样是讲心理学,有人做 “情侣吵架应对技巧” 的情景剧,有人做 “职场 PUA 识别” 的动画解说,有人做 “原生家庭疗愈” 的问答访谈。形式本身就是定位的一部分,能帮你在同类内容中快速被记住。

举个实操案例:一个学设计的女生想做自媒体,最初定位 “设计干货分享”,数据平平。后来用三维交叉法调整:行业细分到 “电商详情页设计”,人群锁定 “刚入行的电商设计师”,形式做成 “每天改一个真实案例” 的对比视频。调整后第 5 条内容就进入垂直流量池,单条播放量破 50 万,还接到了设计课程的推广。

🔍定位落地的关键:让每个细节都指向同一个标签

账号名称和简介是定位的第一块拼图。别用 “XX 的日常”“爱分享的 XX” 这种模糊名字,换成 “职场阿凯 - 教你摸鱼式涨薪”“小桃辅食记 - 7 月龄宝宝食谱”,用户一眼就知道你是谁、能提供什么价值。简介里要包含 “人群 + 价值 + 差异化”,比如 “帮租房党搞定家电维修|不用师傅自己就能修|已更 36 个实用技巧”。

内容选题要形成 “矩阵效应”。每个视频或文章都应该围绕核心定位展开,就像树枝从树干生长出来一样。做 “宠物殡葬师” 账号的,选题可以是服务流程、客户故事、行业误区、情绪疏导,所有内容都指向 “专业 + 有温度的宠物善后服务” 这个定位,而不是今天讲殡葬,明天讲宠物训练。

封面和标题要强化记忆点。有个做 “老年人智能手机教学” 的账号,所有封面都是同一个老人拿着手机的特写,标题格式统一为 “XX 功能怎么用?3 步教会爸妈”。这种一致性让用户刷到就能认出来,也让算法更容易识别账号属性。

就连互动话术都要贴合定位。回复评论时,用目标人群的语言体系说话。给宝妈群体回复就多用 “带娃时确实会遇到这个问题”,给职场新人回复就说 “我刚工作时也踩过这个坑”。这种细节能增强用户的认同感,让算法捕捉到更精准的互动数据。

⚠️避开定位陷阱:这些误区正在把你推出垂直池

最常见的错误是 “贪大求全”。有人做健身账号,今天讲增肌,明天讲减脂,后天又讲产后恢复,看似覆盖了更多人群,实则让算法 confusion(困惑)。记住,垂直流量池的大门只对 “专注者” 开放,你每增加一个无关标签,进入精准池的概率就降低 30%。

不要跟着热点乱改定位。去年知识付费火就做课程,今年直播带货热就开橱窗,这种 “追风口” 的做法只会让账号标签混乱。有个美妆号原本做 “油痘肌护肤”,因为一条 “平价彩妆测评” 爆了,就转型做全品类美妆,结果原来的垂直粉丝大量取关,新粉丝又留不住,三个月后数据比转型前还差。

别把 “细分” 做成 “小众到没市场”。有个账号做 “80 年代磁带修复”,定位够精准,但目标人群太少,就算进入垂直池,流量天花板也很低。判断一个细分领域是否有潜力,看三个数据:相关关键词的日搜索量(至少 5000+)、头部账号的粉丝增速、同类产品的电商销量。

避免 “自我感动式定位”。你喜欢什么不重要,市场需要什么才重要。有人因为自己喜欢手账,就做 “手账排版教程”,但没考虑到这个领域已经有太多头部账号,新号很难突围。做定位前,先搜搜同类内容的数量和质量,确保你能提供别人没有的价值。

📊如何验证定位有效性?三个数据指标帮你判断

看粉丝画像匹配度。在后台查看粉丝的年龄、性别、地域、兴趣标签,和你预设的目标人群重合度低于 70%,说明定位有问题。比如你想做 “县城宝妈副业”,结果粉丝里 60% 是一线城市白领,就得调整内容方向了。

看内容互动率的稳定性。精准定位下的账号,内容数据不会大起大落。如果你的视频今天 10 万播放,明天 500 播放,大概率是定位模糊导致算法判断失误。稳定的互动率(点赞 + 评论 + 收藏 / 播放量)在 3%-5% 之间,说明进入了健康的垂直流量池。

看商业变现的转化率。接广告时,客户是否指定要你的 “某类粉丝”?带货时,主推产品是否和账号定位高度相关?有个 “职场英语” 账号,接职场类课程广告的转化率是接零食广告的 5 倍,这就是精准定位带来的商业价值。

如果数据不达标,别急于换赛道,先微调定位。可以缩小人群范围,比如从 “职场人” 缩到 “职场新人”;或者聚焦更具体的需求,从 “职场沟通” 转到 “职场汇报 PPT 技巧”。小步调整比彻底转型风险低得多。

最后想说,账号定位就像在打井 —— 选对地方深挖,才能挖到水;东一榔头西一棒子,永远只能在表层徘徊。垂直流量池里的竞争看似激烈,实则因为用户精准,反而更容易做出差异化。与其在泛流量池里和万人抢食,不如在细分领域里做个小寡头。

现在就打开你的账号后台,看看粉丝标签和你最初的定位是否一致。如果偏差太大,不妨用今天说的 “三维交叉法” 重新梳理,也许下一个垂直流量池的红利,就等着你去撬动。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】