打开订阅号列表,是不是经常觉得眼前的图文都长一个样?标题加粗 + 头图 + 段落分明 + 底部二维码,这种标准模板确实安全,但读者刷到第五篇就会视觉疲劳。想让自己的公众号在信息流里被一眼记住,排版差异化是绕不开的课题。但差异化不是瞎折腾,得在用户阅读习惯和品牌特色之间找平衡。

🧬 先搞懂:千篇一律的排版到底错在哪?

很多运营者觉得 “排版就是美化”,套个热门模板改改颜色就完事。这种思路最容易踩坑。读者对排版的期待,其实藏在阅读场景里 —— 通勤时刷手机,注意力只能集中 8 秒;睡前躺着看,眼睛需要柔和的视觉引导;工作间隙浏览,想快速抓重点。

千篇一律的模板最大的问题是 “无差别适配”。美妆号和科技号用同款卡片式布局,亲子号和财经号用一样的字体大小,本质上是忽略了内容和受众的匹配度。数据不会骗人,去年某内容平台统计显示,采用标准化模板的图文,平均完读率比有专属排版风格的账号低 23%。

更关键的是,模板化排版会稀释品牌记忆。用户可能记住你写的干货,但下次刷到却认不出你的账号 —— 就像超市里没贴标签的罐头,再好的内容也成了 “无名氏”。

🏷️ 差异化起点:用品牌基因锚定排版框架

每个公众号都该有自己的 “排版 DNA”,这个 DNA 得从品牌调性里挖。比如 “书单来了”,它的排版永远是标题用仿宋 GB2312,正文用宋体,段落间距留得特别宽,这种 “老书店” 式的排版和它推荐经典书籍的定位完美契合。

怎么提炼这个 DNA?先问自己三个问题:你的读者每天在什么场景看你的文章?他们看你的内容是为了获取信息还是情感共鸣?你的品牌想给人留下什么印象?

教育类账号可以试试 “笔记本” 风格,重点内容用荧光笔效果的色块标注,标题前加个小铅笔图标;宠物类账号适合用圆角元素,字体选圆润的幼圆体,段落间隙插点爪印符号。这些细节不用多,3-5 个固定元素重复出现,读者慢慢就会形成条件反射 —— 看到这个组合就知道是你。

🔄 打破结构惯性:让排版跟着内容 “变形”

90% 的模板都遵循 “标题→导语→分点论述→总结” 的线性结构,但不是所有内容都适合这样排。比如人物专访,完全可以做成 “对话实录” 的形式,用不同颜色的对话框区分采访者和受访者;事件盘点类内容,用时间轴代替段落,每个时间点配一句金句卡片,比大段文字更抓眼球。

我见过一个美食号很会玩,写探店文时把段落变成 “菜单式” 排版:开头是 “今日推荐” 加粗标题,正文分 “前菜(店铺环境)”“主菜(招牌菜品)”“甜点(隐藏吃法)”,每个部分用餐具图标分隔。这种结构既符合内容属性,又让读者有新鲜感。

但要注意,结构创新不能牺牲阅读效率。去年有个科技号尝试用 “代码块” 样式排版,每行文字前面加个 “//” 注释符号,结果读者反馈 “像在看编程文档,累得慌”,半个月后又改了回来。

🎨 视觉符号:从小细节建立识别壁垒

字体、颜色、分隔符这三个元素,最容易做出差异化,也最容易被忽略。很多人觉得 “微软雅黑 + 黑白灰” 最保险,但恰恰是这种 “安全牌” 让你的排版淹没在信息流里。

字体选择有诀窍:情感类账号用 “思源宋体” 比 “黑体” 更有温度;资讯类账号用 “苹方” 比 “楷体” 更显专业。颜色不用多,定好主色 + 辅助色 + 强调色三个色系就够了。比如 “好奇心日报” 长期用深蓝色标题 + 浅灰色正文,偶尔用橙色标重点,读者扫一眼就知道是它。

分隔符是个宝藏细节。别再用默认的虚线了,试试品牌相关的图形:旅行号用小飞机,母婴号用奶瓶轮廓,职场号用文件夹图标。甚至可以用短句当分隔符,比如 “—— 这是一条分割线 ——”,既简单又有记忆点。

📱 动态交互:让静态排版 “动” 起来

现在公众号编辑器支持的功能越来越多,适度加些动态元素能让排版活起来。但不是让你插满 GIF 动图,那样反而会分散注意力。

可以试试这些轻量级动态:标题文字加渐显效果,重点句子出现时加下划线动画,段落之间用平滑的过渡效果。“局部气候调查组” 的图文经常用长图滚动 + 悬浮注释,读者滑动屏幕时,文字像在跟着内容 “对话”,这种交互感比静态排版更让人印象深刻。

要警惕 “为动而动” 的误区。有个健身号在每段动作说明前加了肌肉跳动的 GIF,结果读者反映 “晃得眼睛疼”,反而影响了对动作要领的理解。动态元素永远是辅助,不能抢了内容的风头。

📊 数据反推:用后台数据优化差异化方向

做差异化不是拍脑袋决定的,得看读者买不买账。后台的 “图文数据分析” 里藏着关键线索:

如果 “平均阅读时长” 比同类账号低,可能是排版太复杂,读者抓不到重点;如果 “在看” 和 “分享” 数据低,可能是排版缺乏记忆点,读者看完没印象转发;如果某篇用了新排版的图文 “跳出率” 特别高,就得检查是不是创新过度,让老读者不适应。

我建议建个 “排版测试表”,每周试一种新样式,记录数据变化。比如周一用新分隔符,周三换字体大小,周五加动态效果,对比哪种改动能提升完读率。有个职场号通过测试发现,把 “点赞” 引导语放在段落末尾,比放在文末的数据高 30%,后来就固定了这个小设计。

💡 实操避坑指南:这三个雷区别踩

- 差异化不是 “一次性创新”:今天用圆角化,明天换扁平风,读者反而会混乱。确定核心风格后,小细节可以迭代,但大框架要保持稳定。

- 别和阅读习惯对着干:竖屏阅读时,一行字别超过 25 个字符,段落间距至少留 1.5 倍,这些基础规则不能破。

- 移动端优先:排版完一定要用手机预览,很多在电脑上好看的设计,到了手机上会变形。特别是字体大小,在电脑上看着合适,手机上可能小到看不清。

其实做出差异化的核心,是让排版成为 “内容的延伸”。当你的排版风格和内容调性、品牌个性完全契合时,读者看到的就不只是一篇文章,而是一个有温度的 “品牌形象”。与其纠结用什么模板,不如多想想:我的账号想给读者留下什么 “视觉记忆”?从这个问题出发,排版自然会和别人不一样。

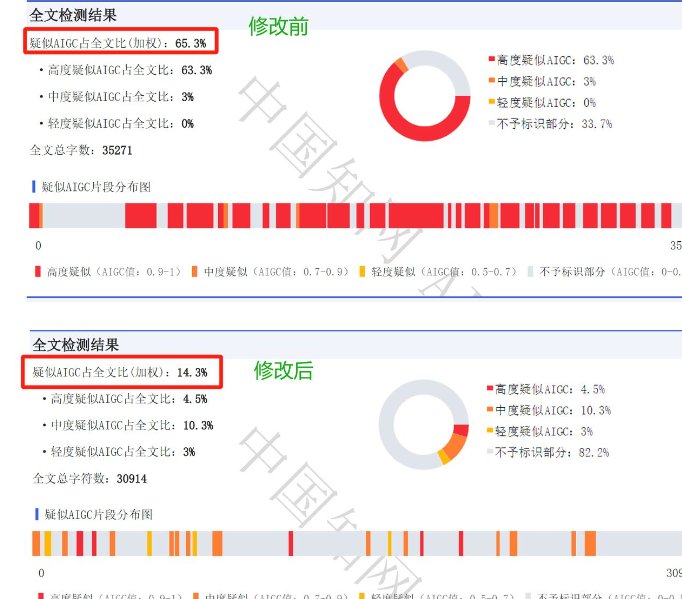

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库