📊选对图表类型,让数据 “开口” 有逻辑

财经数据五花八门,不是所有数据都适合用同一种图表呈现。选错了图表,再精准的数据也会变成 “天书”。比如看季度营收的同比增长趋势,折线图就是最佳选择 —— 它能清晰展现数据的起伏变化,一眼看出增长拐点。要是换成饼图,别说趋势了,连每个季度的数值对比都得费半天劲。

再比如做市场份额分析,饼图或环形图就很合适,能直观显示各部分占总体的比例关系。但如果要对比不同产品的月度销量差异,柱状图(或条形图)会更给力,高矮差异一目了然。遇到复杂的多维数据,比如既要显示某只股票的开盘价、收盘价,还要体现成交量,K 线图配合成交量柱状图的组合就比单一图表更能说明问题。

很多人喜欢追求 “高大上” 的图表形式,比如 3D 饼图、雷达图。但在财经领域,简洁永远比花哨重要。3D 效果会扭曲数据比例,雷达图如果维度超过 5 个,反而会让读者抓不住重点。记住,图表是数据的 “翻译官”,不是艺术品,能准确传递信息的才是好图表。

🔍简化数据维度,别让读者 “找线索”

财经数据往往带着大量细节 —— 小数点后两位的百分比、多个细分市场的子项、不同年份的对比数据。但这些细节堆在一起,只会让图表变得臃肿。就像给人讲故事,铺垫太多反而忘了主题。

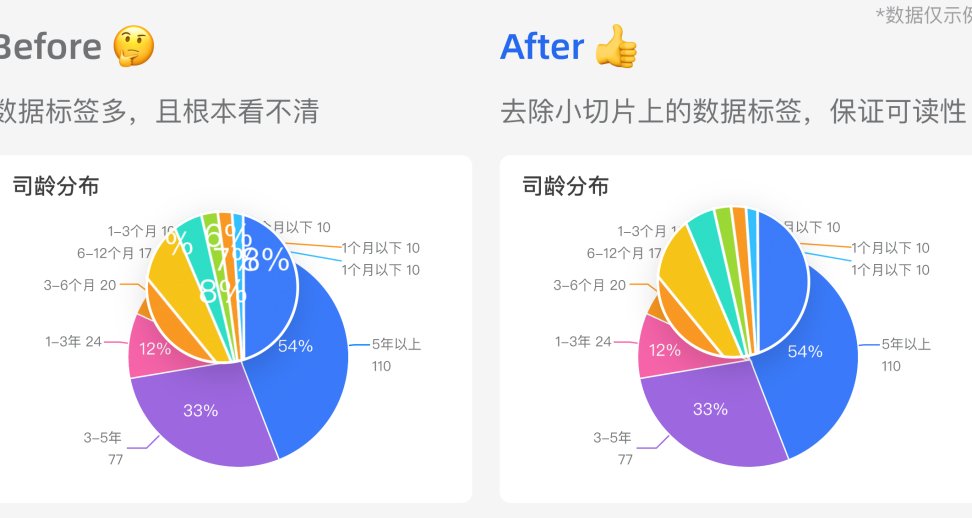

试着做 “减法”:把连续 5 年的季度数据,按年度合并成年度平均值,突出长期趋势;把占比低于 5% 的细分项归为 “其他”,避免饼图被切得支离破碎;删除冗余的坐标轴标签,比如纵轴如果是百分比,就不用每次都标 “%”,在标题里说明一次就够。

有个小技巧:每次做完图表,先站在读者角度问自己:“3 秒内能不能看懂核心信息?” 如果答案是否定的,就继续删。比如某公司的成本分析表,原来列了 12 项费用,后来发现 “人力成本” 和 “原材料” 占了 80%,那就重点突出这两项,其他归为 “其他费用”,读者反而能立刻抓住成本结构的核心。

🎨用对颜色逻辑,让数据 “情绪” 更直观

财经数据有自己的 “情绪”—— 增长是积极的,下跌是负面的,持平是稳定的。颜色就是传递这种情绪的 “信号兵”,用错了会造成严重误解。

行业里有个不成文的约定:上涨用红色,下跌用绿色(国内习惯),或者反过来(国际市场),但必须保持一致。最怕的就是同一份报告里,这张图红色代表增长,那张图红色代表下跌,读者不晕才怪。除了涨跌,还可以用颜色深浅区分数据量级,比如在热力图里,用深蓝到浅蓝表示市场渗透率从高到低,比单纯的数字列表直观 10 倍。

但要注意,颜色种类别超过 3 种主色调。曾经见过一份财报用了 7 种颜色的折线图,别说分析趋势了,光分辨哪条线对应哪个指标就得花 5 分钟。另外,得考虑色盲读者,至少保证不用红绿单靠颜色区分关键数据,最好配合形状或线条粗细辅助区分。

📝加对 “注释”,给数据 “补全语境”

光秃秃的图表就像没头没尾的句子,读者看懂了数字,却不明白背后的意义。财经数据尤其如此 —— 某个月的利润暴跌,可能是季节性因素,也可能是政策调整导致,这些 “潜台词” 必须通过注释说清楚。

注释不用太长,但要抓关键。比如在一张显示 “2023 年 Q2 零售销售额下滑 15%” 的柱状图下方,可以加一句 “受 6 月暴雨天气影响,线下门店停业 10 天”,读者瞬间就明白了原因。在趋势图的拐点处标上 “央行降准”“新政策出台” 等时间点,数据的波动就有了合理的解释。

很多人容易忽略单位注释,这在财经数据里是 “致命伤”。同样是 “1000”,是万元还是亿元?是同比还是环比?这些信息必须在图表标题或注释里明确标出。见过某份券商报告因为漏掉 “亿元” 单位,把 1000 万写成 1000,差点误导投资者做出错误决策。

💡用 “对比” 和 “聚焦”,突出核心结论

财经数据的价值往往体现在对比中 —— 和去年比、和同行比、和目标比。但如果把所有对比数据一股脑堆在图上,读者很难 get 到你想强调的重点。

“聚焦” 是个好办法。比如想突出 “公司 A 的利润率远超行业平均”,可以在柱状图里把公司 A 的柱子用加粗边框或不同颜色标出来,其他公司用浅色,一眼就能抓住核心。做趋势对比时,把 “目标线” 用虚线标出,实际数据用实线,差距在哪里一目了然。

还可以用 “动态聚焦”,比如在折线图上只保留最近 3 个月的数据,其他时间段用灰色淡化处理,同时用箭头指向当前的关键数值。这种处理方式特别适合给领导汇报或做 PPT 演示,避免听众被无关数据分散注意力。记住,数据可视化的终极目的是传递结论,不是展示所有数据。

📱互动设计,让数据 “活” 起来

静态图表在纸质报告里还行,放到网页或 APP 上就显得太 “死板” 了。现在的读者早就习惯了互动 —— 想知道某个数据的详细计算方式?点一下;想看看剔除某因素后的变化?切换一下选项。互动设计能让晦涩的数据变得 “可触摸”。

最简单的互动是 “悬停显示详情”,鼠标移到图表的某个数据点上,自动弹出具体数值、计算口径、同比变化等信息,既不占用图表空间,又能满足深入了解的需求。进阶一点可以做 “维度切换”,比如一张营收图,默认显示按地区划分,读者可以自己切换成按产品类型或渠道,从不同角度看数据。

更复杂的互动适合专业场景,比如在基金分析工具里,允许用户调整参数(如风险偏好、投资期限),图表实时更新推荐组合。但互动不是越多越好,超过 3 个互动按钮就容易让读者困惑。见过某财经 APP 的图表有 7 个可点击选项,用户反而不知道该怎么操作,最后直接关掉了页面。

数据可视化的核心不是 “画得好看”,而是 “说得明白”。财经数据本身枯燥且复杂,我们的任务就是把它翻译成读者能听懂的 “人话”。选对图表、简化维度、用好颜色、加对注释、突出重点、适当互动,这 6 步做好了,再晦涩的数据图表也能清晰 “说话”。记住,读者看懂了,数据才有价值。