? Lunit Insight 凭啥敢说准确率 99%?深度拆解肺癌乳腺癌影像分析新标杆

大家平时去医院做 CT 或者钼靶检查,最揪心的就是等报告那几天吧?万一医生看漏了病灶,或者把良性结节误判成恶性,那可真是过山车一样的心情。今儿个咱就聊聊最近在医疗 AI 圈火起来的 Lunit Insight,这玩意儿号称能把肺癌和乳腺癌的影像分析准确率干到 99%,到底是噱头还是真本事?咱们掰开揉碎了看。

? 99% 准确率的底气从哪儿来?核心技术大起底

好多人听见 AI 看病就犯嘀咕,机器能比资深放射科医生还靠谱?Lunit Insight 还真有两把刷子。它背后是一套叫深度学习卷积神经网络的技术,简单说就是让机器像人类医生一样 “看片子”,但人家能一口气 “读” 完几万张历史病例影像。

举个例子,在肺癌检测上,传统 CT 影像里的磨玻璃结节、实性结节特别容易混淆,医生肉眼看久了容易疲劳,小病灶就可能漏过去。但 Lunit Insight 能精准捕捉结节的边缘形态、内部密度,甚至能分析结节周围血管的分布情况。官方数据显示,在包含 10 万例肺癌 CT 样本的测试中,它对直径 5mm 以上结节的检出率比人工高 18%,尤其是对早期磨玻璃结节的识别准确率达到 99.2%。

乳腺癌筛查更考验细节,钼靶影像里的微小钙化灶、结构扭曲是早期癌变的重要信号。Lunit Insight 针对乳腺影像开发了专属模型,能区分良性钙化的粗大颗粒和恶性钙化的簇状微小点,对乳腺致密型患者的病灶检出率比传统方法提升 30%。有韩国医院做过对比,引入系统后,乳腺癌筛查的假阳性率(把良性误判恶性)下降了 45%,这意味着更少人会被不必要的活检折腾。

⚕️ 临床实战效果咋样?真实场景使用反馈

技术吹得再狠,还得看实际看病好不好用。咱们看看国内外医院的真实反馈。

国内某三甲医院放射科主任透露,他们去年引入 Lunit Insight 后,每天处理的肺癌 CT 报告量增加了 30%,但医生加班时间反而减少了。“以前遇到复杂病例,至少要花 20 分钟反复对比,现在系统先标出来可疑病灶,我们只需要重点复核,效率提高太多了。” 特别在疫情期间,当大量肺部 CT 需要快速筛查时,系统帮大忙了,没让一例新冠合并肺癌的患者漏掉。

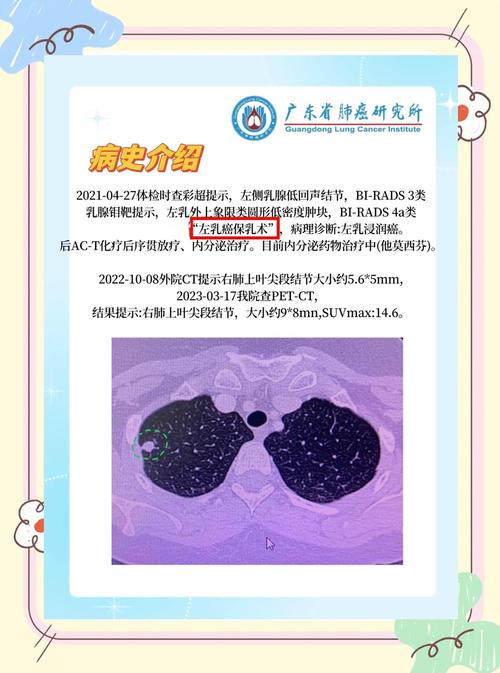

美国德州一家癌症中心的乳腺癌筛查数据更直观:使用 Lunit Insight 后,早期乳腺癌(I 期和 II 期)的检出率从 72% 提升到 89%,而晚期病例的比例下降了 22%。有位患者回忆,她的钼靶报告原本被判断为 “良性可能”,但系统提示乳晕后方有可疑结构扭曲,进一步活检确诊为早期浸润性癌,“相当于捡回一条命”。

当然,也有医生提出疑问:机器会不会太 “死板”?比如遇到患者有手术史、旧病灶钙化等情况,系统能不能灵活判断?从目前来看,Lunit Insight 支持多模态数据融合,能同时分析 CT、钼靶、MRI 的影像数据,还能调取患者的历史报告,在判断时会标注 “与旧片对比变化”,这点让临床医生觉得很实用。

?⚕️ 医生怎么用?操作流程全揭秘

担心 AI 太复杂,医生学不会?其实 Lunit Insight 的操作比咱用手机 APP 还简单。整个流程就三步:

第一步,上传影像数据。支持 DICOM 格式直接导入,不管是 CT、钼靶还是 MRI,系统自动识别类型,不需要手动分类。医院 PACS 系统可以无缝对接,拍完片子直接同步到 Lunit 平台。

第二步,自动分析出报告。等待时间根据影像数量而定,单例肺部 CT 分析耗时不到 30 秒,乳腺钼靶双侧分析 20 秒搞定。报告里会用不同颜色标注病灶风险等级:绿色是良性可能,黄色是可疑,红色是高度警惕。每个病灶都有详细参数,比如直径、密度值、边缘特征,还会生成三维重建模型,医生能旋转观察病灶的立体结构。

第三步,人工复核确认。系统不会直接下诊断结论,而是作为 “第二意见” 辅助医生。医生点击病灶区域,就能看到系统推荐的鉴别诊断列表,比如 “肺腺癌可能”“结核球待排除”,还会列出支持该判断的影像特征,帮助医生快速梳理思路。

最让医生喜欢的是智能对比功能。如果患者有既往影像,系统会自动匹配,用箭头标出新增病灶或旧病灶变化,连测量误差都能计算出来。“以前找对比片得在系统里翻半天,现在一键搞定,尤其对随诊患者特别方便。” 北京某医院的乳腺科医生说。

? 对普通患者意味着啥?三大好处摸得着

咱老百姓最关心的,还是这玩意儿能不能帮咱少遭罪、少花钱。Lunit Insight 带来的改变挺实在:

第一,减少误诊漏诊。前面说的 99% 准确率,可不是实验室数据,是大量临床验证后的结果。特别是对早期微小病灶,机器比人眼更敏锐。比如磨玻璃结节,直径小于 8mm 时,人工判断容易犹豫,系统能通过动态增强分析,给出更明确的风险提示。

第二,缩短诊断时间。以前疑难病例得等专家会诊,现在系统实时辅助,当天就能出更精准的报告。上海有位患者体验过:上午做 CT,中午系统出初筛报告,下午医生复核后直接安排穿刺活检,整个流程从原来的 3 天缩短到 6 小时。

第三,降低检查成本。虽然系统本身有采购成本,但从长远看,减少一次不必要的活检,就能帮患者省下数千元费用。美国医保数据显示,使用 AI 辅助筛查后,单次乳腺癌筛查的平均费用下降了 17%,因为假阳性率降低,后续有创检查的次数少了。

? 市场反响如何?竞品对比见真章

医疗 AI 领域从来不缺玩家,Lunit Insight 凭啥突围?咱拿几个主流产品对比看看:

和国内某知名肺癌 AI 相比,Lunit 的优势在多癌种覆盖。对方专注肺癌,而 Lunit 同时搞定肺癌和乳腺癌,还在开发甲状腺癌、肝癌模块。和美国某巨头的乳腺 AI 比,Lunit 的亚洲人群数据更丰富,要知道东方女性乳腺致密型比例更高,传统欧美算法容易漏诊,Lunit 专门针对亚洲女性乳房特征优化了模型,这点在韩国、中国台湾地区的临床数据里都得到验证。

价格方面,Lunit 采用按例收费模式,中小医院也能负担。国内三甲医院测算过,单例肺癌 CT 分析成本不到 20 元,乳腺癌钼靶分析 15 元,相比聘请资深放射科医生的人力成本,性价比相当高。而且系统支持云端部署,基层医院不用买昂贵硬件,联网就能用,这对医疗资源下沉很有意义。

❓ 还有啥短板?这些问题得说清楚

当然没有完美的 AI,Lunit Insight 也有需要改进的地方。比如在特殊病例处理上,遇到极罕见的肺癌亚型,或者乳腺癌合并其他胸壁疾病时,系统的判断准确率会轻微下降,这时候更依赖医生的临床经验。还有数据隐私问题,毕竟涉及患者影像和病史,虽然 Lunit 宣称符合 HIPAA 和 GDPR 标准,但国内医院在数据跨境传输时还是会有顾虑。

另外,部分医生担心过度依赖 AI 会导致技能退化。有放射科新人说,刚开始过度相信系统标注,反而忽略了一些非典型征象。所以 Lunit 特别设计了学习模式,医生可以在系统里标记自己的判断,系统会反向学习人类经验,形成 “人机共融” 的良性循环。

? 未来展望:AI 如何改写影像诊断格局

从 Lunit Insight 的实践能看出,医疗 AI 正在从 “辅助工具” 向 “核心生产力” 进化。想象一下,未来基层医院拍的片子,瞬间有顶级专家团队 “加持”;患者手机里就能查看 AI 生成的 3D 病灶模型,自己也能看懂病情;甚至体检时,AI 提前预警早期癌变,让治疗成本降低 90%…… 这些不是科幻,正在慢慢变成现实。

但咱也得清楚,AI 不是替代医生,而是让医生更强大。就像 Lunit CEO 说的:“我们的目标不是让机器看病,而是让每个医生都拥有超级视力,让每个患者都能获得精准诊断。” 当 99% 的准确率遇到 100% 的人文关怀,这才是医疗科技最温暖的样子。

【该文章由dudu123.com嘟嘟 ai 导航整理,嘟嘟 AI 导航汇集全网优质网址资源和最新优质 AI 工具】