拆解爆文找流量密码,说起来简单做起来难。不少人对着热门文章翻来覆去看,最后只记住了几个段子,下次写还是抓瞎。问题出在哪?缺了数据分析这把手术刀。真正能复制的流量规律,都藏在那些可量化的数据里,不是靠感觉猜出来的。

📊 先搞懂:值得拆解的爆文,从来不是看表面热闹

别一上来就盯着百万阅读量的文章猛啃。有些爆文是平台推流硬捧出来的,数据看着漂亮,实际可复制性为零。得建立一套筛选标准,把真正有分析价值的案例捞出来。

看互动率比看阅读量更靠谱。同样 10 万 + 的文章,有的评论区只有几十条留言,有的能有上千条讨论。互动率(评论 + 点赞 + 转发 ÷ 阅读量)超过 3% 的爆文,往往藏着更精准的流量密码。这类文章不是靠标题党骗点击,而是真的戳中了用户的表达欲。

还要看数据增长曲线。正常爆文的传播曲线是慢慢爬升,在某个时间点突然爆发。如果一篇文章发布后半小时内就冲上榜首,要么是自带大 V 背书,要么是花钱买了流量,这种数据参考意义不大。找那些靠自然流量起来的案例,观察它在哪个平台先火,火了之后又被哪些渠道转载,这些路径数据比单纯的数字更有价值。

同行的爆文优先拆。跨领域的热门文章看着热闹,但用户画像可能完全不同。美妆博主没必要死磕科技类爆文的标题套路,除非你能找到两者的交叉点。同领域但不同细分赛道的案例反而值得关注,比如做职场内容的,既能拆职场穿搭的爆文,也能分析职场人际关系的热门文章,说不定能找到跨细分领域的共性规律。

🔍 数据分析要抓三个核心维度,少一个都白搭

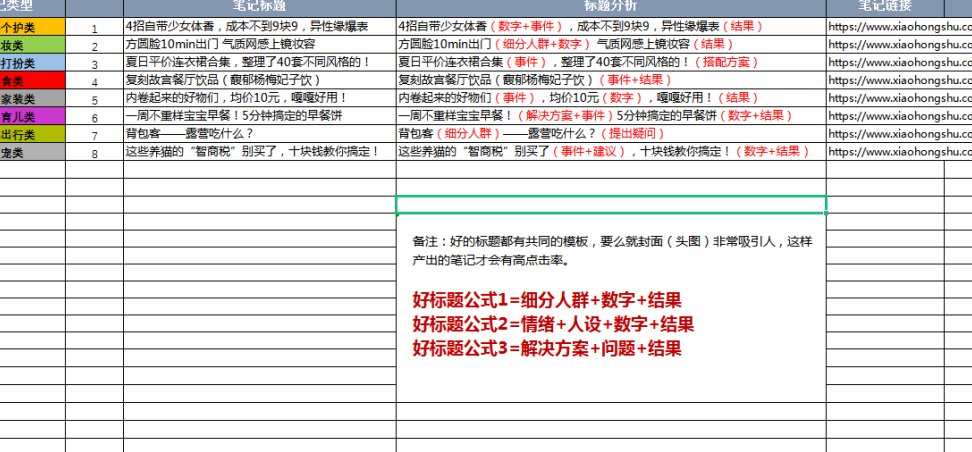

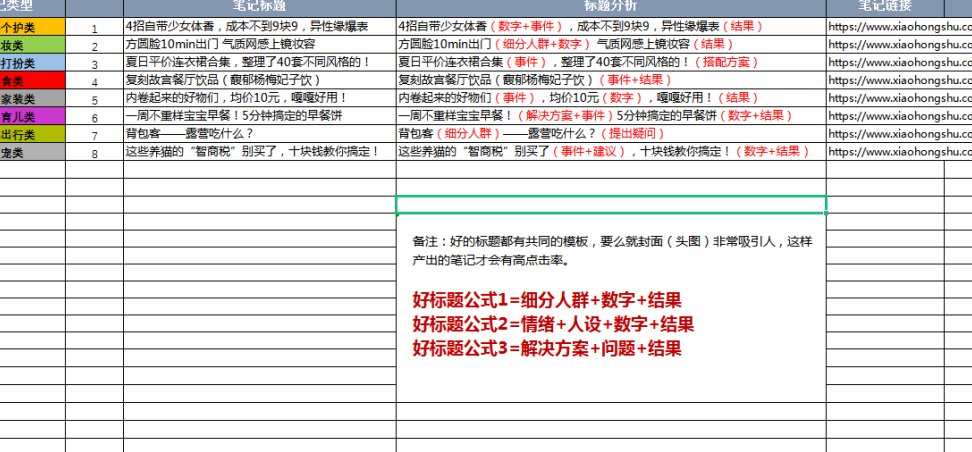

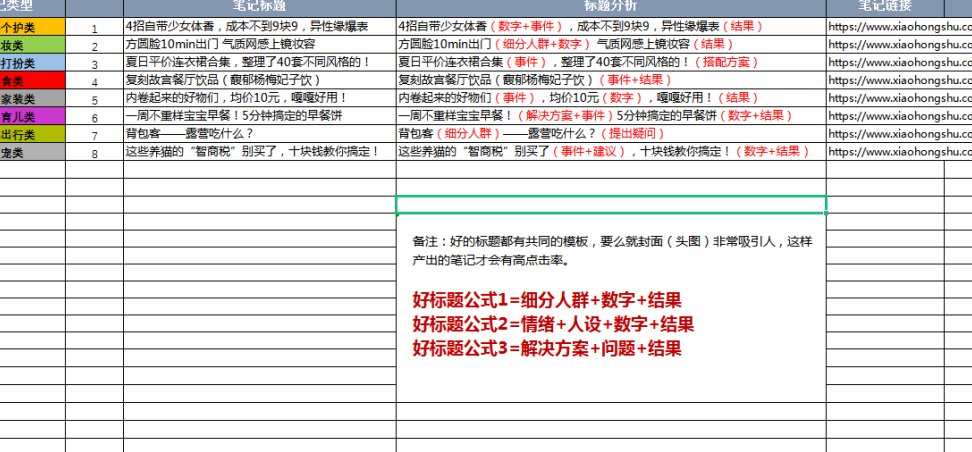

标题里的关键词分布,藏着用户的搜索习惯。把 10 篇同领域爆文的标题拆解开,统计出现频率最高的 5 个词,再去搜这些词在平台的搜索指数,你会发现其中必然有 2-3 个词是用户主动搜索量极高的。这些词就是天然的流量入口,不是你想当然的行业术语。

比如教育类爆文里,“干货”“免费”“三天” 出现的频率远高于 “方法论”“体系化”。因为前者更贴近普通用户的表达习惯,后者太像行业黑话。把这些高频词按词性分类,动词、名词、形容词各占多少比例,再套用到自己的标题里,点击率至少能提升 20%。

内容结构的数据化拆解,很多人容易忽略。一篇爆文的段落数量、每段的平均字数、小标题的使用频率,甚至表情包出现的位置,都是可以量化的。我曾拆解过 20 篇情感类爆文,发现它们有个共同规律:每 300 字左右就会出现一个短句段落(不超过 15 字),目的是让读者在滑动屏幕时能快速抓住重点。

还有个反常识的发现,那些看似随性的口语化表达,其实有严格的比例控制。脏话类词汇(比如 “离谱”“搞什么”)在生活类爆文里的出现频率稳定在每 500 字 1.2 次左右,太多显得低俗,太少又不够接地气。这些数据不是靠感觉猜的,是一句句标出来统计出来的。

用户行为数据比文章本身的数据更重要。看评论区的高频问题,那些被反复追问的点,就是用户的潜在需求。如果一篇美食教程爆文下面,30% 的评论都在问 “没有烤箱怎么办”,这就是个明显的信号 —— 大部分用户不具备专业设备,下次写类似内容就得侧重简易做法。

还要看文章的跳转路径。如果爆文里插入的小程序在第 3 段就被大量点击,说明这个位置的引导效果最好。这些数据需要结合平台的后台工具来看,光靠肉眼翻评论是挖不出来的。

📈 数据对比法:找差异比找共性更能挖到金矿

同一作者的爆文和扑街文对比,最能看出关键变量。我关注过一个科技博主,他有篇讲手机测评的文章火了,紧接着写了篇同类型的却反响平平。对比后发现,爆文里有 7 处提到 “普通人日常使用”,而扑街文里全是参数对比。用户要的不是专业数据,而是这些数据对生活的影响,这个差异点就是流量密码。

不同平台的同主题爆文,数据表现能暴露平台特性。同样讲理财干货,知乎的爆文里专业术语出现频率是小红书的 3 倍,而小红书的爆文配图数量是知乎的 5 倍。这不是内容质量的问题,是平台用户的阅读习惯决定的。拆跨平台案例时,重点看哪些数据跟着平台变了,哪些始终没变,变的是形式,不变的是核心需求。

爆文生命周期的数据变化,藏着二次传播的密码。有些文章发布后沉寂了一周,突然因为某个事件又火了起来。这种 “二次爆发” 的数据里,能看到用户关注点的转移。比如一篇讲居家锻炼的文章,第一次火是因为大家想减肥,第二次火是因为疫情封控,评论区的关键词从 “瘦肚子” 变成了 “占地小”。抓住这种变化,就能提前预判下一波流量的方向。

🛠️ 从数据到行动:这三步能让流量密码落地

把数据转化成可执行的指标。比如拆出 “爆款标题里有 60% 包含数字”,不能只记这个结论,要变成具体动作:下次写标题必须加一个阿拉伯数字,且数字最好在 3-7 之间(因为数据显示这个区间的点击率最高)。再比如发现 “爆文发布后 1 小时内的互动量决定了后续流量”,那就定个规矩:每次发文后 1 小时内必须在评论区留 3 条引导互动的回复。

建立自己的 “数据素材库”。把拆解出的高频关键词、爆款段落结构、高互动引导语分类存档,标上出现频率和效果数据。比如 “亲测有效” 这个词在美妆文里的转化率是 “我觉得不错” 的 2.3 倍,下次写类似内容就优先用前者。这个素材库要不断更新,因为流量密码也会过期。

小范围测试 + 数据迭代,避免盲目跟风。拆出规律后别急着全网发,先在一个小号上用不同变量测试。比如测试标题时,用两个不同关键词的版本,各发 500 字的短内容,看哪个互动率高。数据好的那个再放大写成完整文章,这样试错成本低,成功率也高。

⚠️ 避开这几个数据解读陷阱,少走半年弯路

别把相关性当成因果性。有段时间发现,带 “凌晨” 字眼的情感文容易爆,就有人跟风全写凌晨故事。后来才发现,不是 “凌晨” 这个词管用,是那段时间平台推了一批熬夜相关的话题,这些文章刚好蹭上了流量。数据背后的环境因素,比数据本身更重要。

别被短期数据迷惑。有些文章发布当天数据平平,过了一周突然火了,这种 “慢热型爆文” 的规律更值得研究。如果只看发布后 24 小时的数据,很可能错过真正的流量密码。建议把观察周期拉长到至少 7 天,再下结论。

别忽略 “幸存者偏差”。那些被你看到的爆文,都是已经成功的案例,还有更多用了同样套路却没火的文章你没看到。拆解时最好结合整个领域的平均数据,比如某类文章的平均阅读量是 5000,那篇 10 万 + 的爆文才真有分析价值。如果整个领域的文章随便发都能过万,那它的 “爆款” 可能只是运气好。

最后想说,数据分析不是瞎统计,是带着问题找答案。你得先想清楚自己缺什么 —— 是标题写不好,还是内容留不住人,再针对性地去拆对应的数据。流量密码从来不是一个词、一句话,是一串能被验证、可复制的数据规律。拆 10 篇爆文可能看不出什么,拆到第 50 篇,那些重复出现的数据模式自然会浮出水面。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】