很多人觉得小红书爆款笔记全靠运气,或者单纯是算法给面子。其实不是。你去翻那些反复上热门的账号,会发现他们都在做同一件事 —— 用算法的规则,撬动人性的弱点。算法只是个工具,真正让用户忍不住点赞、收藏、转发的,是那些藏在屏幕背后的心理需求。

📊 算法是杠杆,人性是支点

小红书的算法机制说复杂也复杂,说简单也简单。本质上就是个「层层筛选」的漏斗。新笔记发出来,先扔进几百人的初始流量池。系统会盯着几个数据:点击率、互动率(点赞 + 收藏 + 评论)、完播率,还有关注转化率。这些数据达标了,就推进下一个更大的流量池,以此类推。

但算法为什么要盯着这些数据?因为这些数据背后,是用户用手指投票的结果。你想想,用户划到笔记时,0.3 秒内没被吸引,就会直接划过 —— 这就是点击率的来源,考验的是你能不能瞬间抓住注意力。点开之后,内容没戳中他,看完就走,不会点赞收藏 —— 这是互动率在说话,背后是用户的「价值判断」心理。

所以算法从来不是孤立存在的。它更像个翻译官,把用户的心理需求翻译成数据指标。你写笔记时,只研究算法规则没用,得搞懂算法在「监测」哪些人性反应。比如完播率,本质是用户的「耐心阈值」。短视频时代,没人愿意看冗长的铺垫,前 3 秒抓不住人,后面写得再好也白搭。这就是为什么很多爆款笔记开头都像打直球 ——“30 岁宝妈逆袭,我靠这 3 招月入过万”,直接戳中想赚钱、想改变的人的心理。

再看互动率里的评论区。那些引发争议的笔记往往流量更高。比如 “我觉得这款面霜不好用”,下面会吵成一片。不是算法偏爱吵架,是吵架背后的「表达欲」和「认同感」在驱动用户停留。有人想反驳,有人想站队,自然就提升了笔记的权重。算法只是捕捉到了这种高活跃度,然后把笔记推给更多可能有同样想法的人。

🔍 标题和封面:撬动点击欲的黄金组合

标题和封面是笔记的脸面,也是算法判断「是否值得推荐」的第一关。但你以为只是做得好看就行?错了。好看只是表象,真正起作用的是它们精准踩中了用户的「认知缺口」。

人都有好奇心,尤其是对「未知」和「反差」的东西。比如封面用一张对比图:左边是杂乱的房间,右边是收拾干净的同款房间,标题写 “出租屋改造,花 500 块住出豪宅感”。这种视觉冲击 + 低成本高回报的反差,瞬间就能勾起用户的点击欲 —— 他们想知道 “怎么做到的”,想填补自己 “不知道如何低成本改造房间” 的认知缺口。

还有一种标题套路,利用的是用户的「焦虑心理」。“25 岁还在用平价护肤品?这些坑我劝你别踩”,看似是提醒,实则放大了年轻人对皮肤状态、年龄增长的焦虑。点开的人,要么是想看看自己有没有踩坑,要么是想寻找解决方案。这种标题自带流量,因为焦虑是当下很多人的共同情绪,算法也会识别到这种高共鸣的内容。

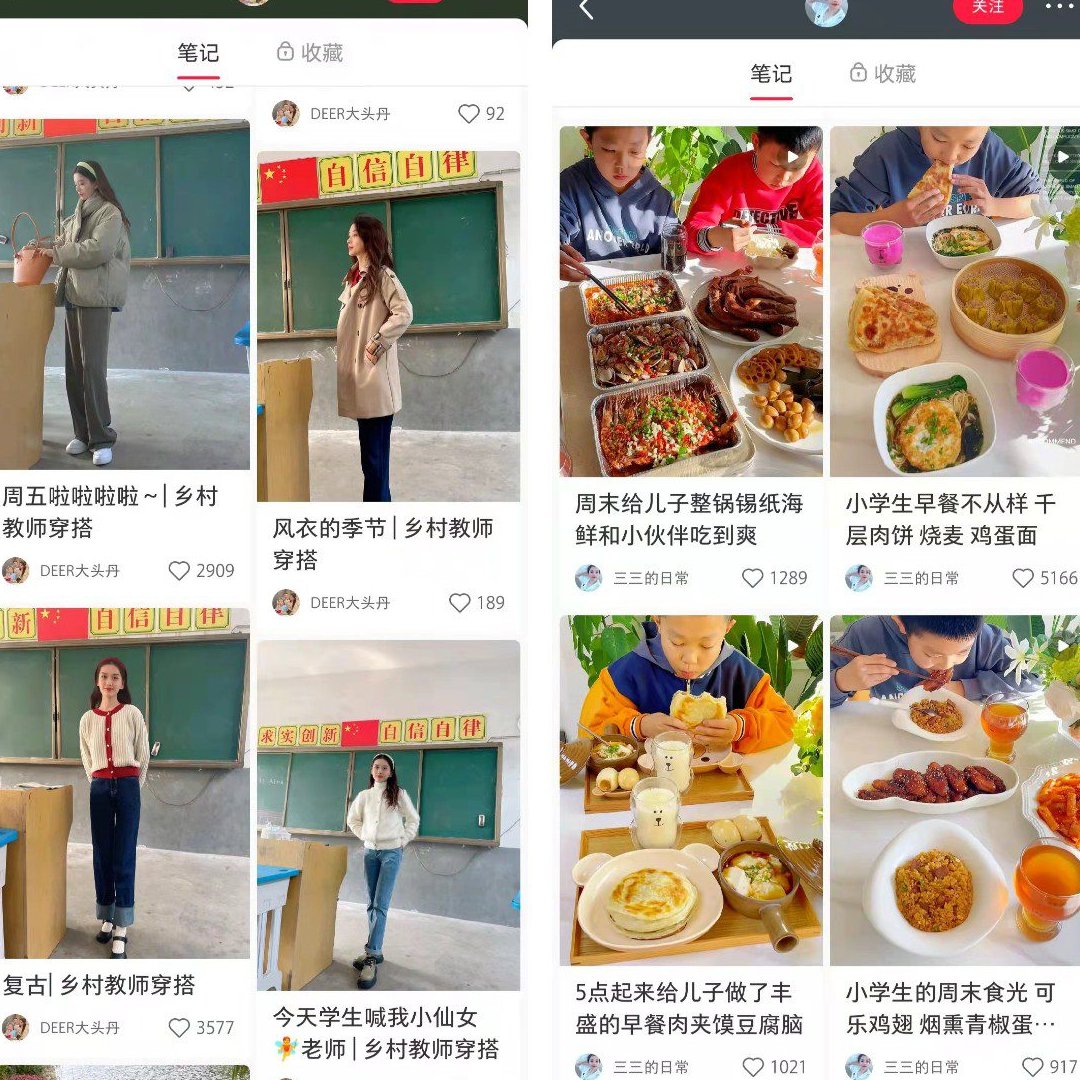

封面的设计也暗藏心理玄机。多用真人出镜,尤其是表情自然、有亲和力的面孔。人对同类有天然的信任感,看到和自己差不多的人分享经验,会觉得 “更真实”“可复制”。反观那些纯文字或过度美化的图片,反而容易让人产生距离感。算法通过图片识别技术,也会更青睐那些包含人脸、场景真实的封面,因为数据显示这类内容的点击率更高 —— 这其实是算法在长期观察用户行为后,总结出的人性规律。

📝 内容内核:戳中用户心理的痒点

点开笔记后,能不能留住用户,靠的是内容。但什么内容才算好内容?不是辞藻华丽,也不是逻辑严密,而是能不能解决用户的「实际问题」或「情感需求」。

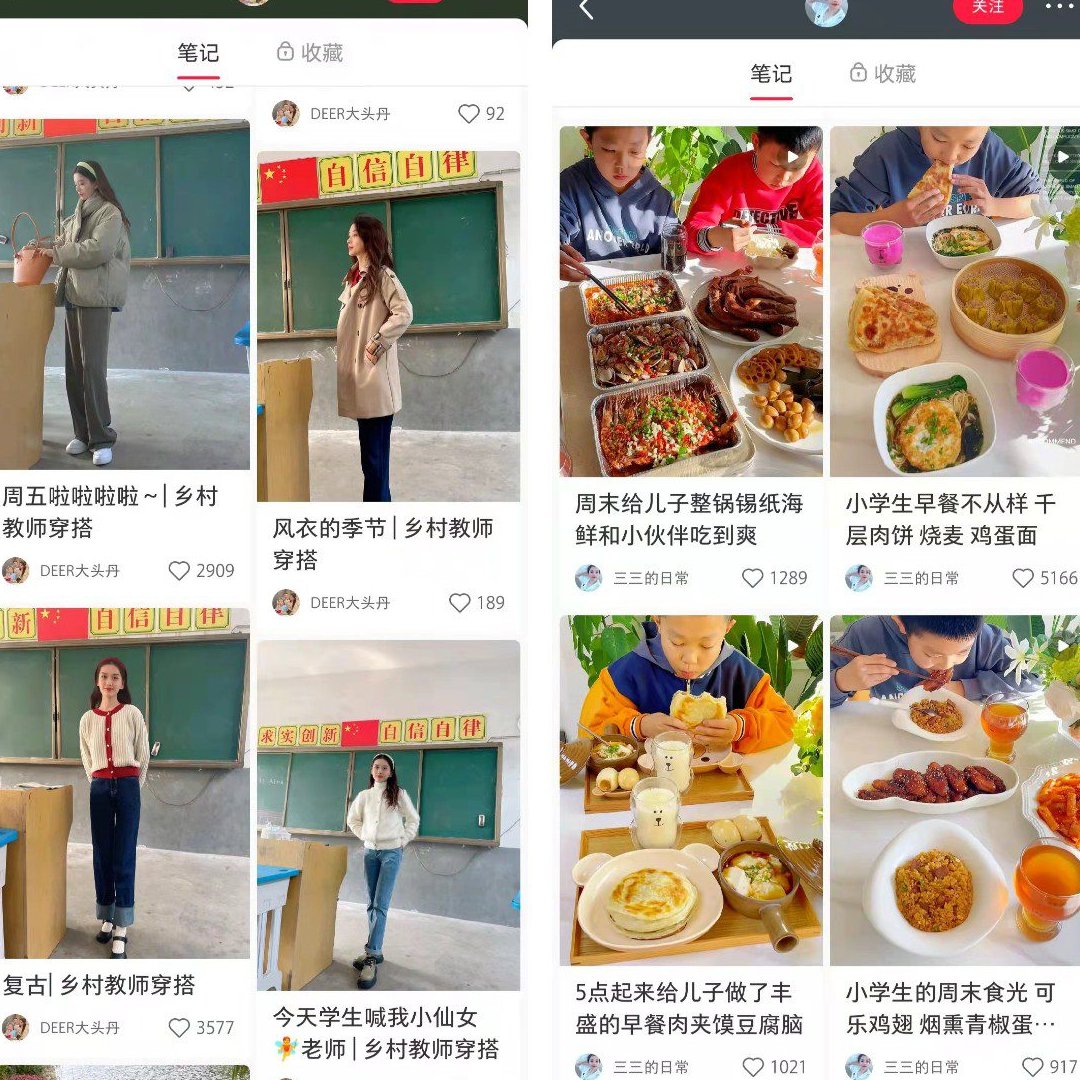

实用型笔记之所以容易爆,因为它直击用户的「功利心理」。“新手学化妆必看,3 步搞定伪素颜”“考研英语二 80 分,我的真题用法分享”,这类笔记把 “怎么做” 拆解得清清楚楚,用户看完就能用。他们收藏的不是笔记本身,是 “以后可能用得上” 的安全感。算法也喜欢这类内容,因为用户的收藏率、转发率(分享给有需要的朋友)都很高,说明内容有明确的价值。

情感型笔记则瞄准了用户的「共鸣心理」。“裸辞 3 个月,我终于敢承认自己只是个普通人”“和闺蜜吵架后,才明白友情也需要边界感”,这些内容没有干货,却能引发大量评论。因为它们说出了很多人想说却没说出口的话,让人觉得 “原来不是我一个人这样”。这种被理解、被看见的感觉,会催生强烈的情感连接。算法会注意到这类笔记的评论区互动频繁,进而判断其 “有传播价值”,给予更多曝光。

还有一种容易被忽略的内容类型 ——「炫耀型」。不是那种炫富的,而是普通人的小成就。“坚持晨跑 100 天,我瘦了 15 斤”“自学 PS 半年,接到了第一单兼职”,这类笔记满足了用户的「自我实现心理」。人们喜欢看别人通过努力获得回报,一方面是为对方高兴,另一方面也在暗中激励自己。这种积极的情绪反馈,同样会被算法捕捉,成为推荐的加分项。

💬 互动设计:让用户忍不住动手的心理诱导

很多人写完笔记就不管了,其实互动环节才是推高流量的关键。算法会根据笔记的「互动热度」判断其受欢迎程度,而互动热度,全靠用户的主动行为 —— 这些行为背后,是精心设计的心理诱导。

评论区引导是个大学问。直接问 “你们觉得呢” 太生硬,不如用「分享欲激发法」。“我买了这两款粉底液,油皮的姐妹觉得哪款更持妆?”“你们小时候有没有被父母误解过?评论区聊聊”,这种带有明确指向性的问题,会让用户觉得 “我有话可说”。尤其是针对特定人群(油皮姐妹、有类似经历的人)的提问,更容易得到回应。算法看到评论数上涨,会认为笔记 “有讨论价值”,自然会给更多流量。

还有一种高明的互动方式,是「制造悬念」。“下期教你们怎么用 100 块搞定一周穿搭,想看的扣 1”,这种方式利用了用户的「期待心理」。扣 1 的动作很简单,但一旦做了,用户就会下意识地关注后续内容,甚至会把笔记转发给朋友 “一起等更新”。这种 “未完待续” 的钩子,能显著提升用户的回访率,而回访率也是算法评估笔记质量的重要指标。

点赞和收藏的诱导则更隐蔽。很多笔记会在文末加一句 “觉得有用的话,别忘了点赞收藏哦”,但效果一般。换个说法试试:“怕忘了的姐妹,赶紧收藏起来,不然刷着刷着就找不到了”。这种提醒,抓住了用户「怕失去」的心理 —— 谁也不想错过有用的东西,顺手就点了收藏。算法看到高收藏率,会认为笔记 “有长期价值”,在后续推荐中继续给予权重。

🔄 爆款笔记的生命周期:顺应人性的传播规律

一篇爆款笔记的热度不会一直持续,它有自己的生命周期。但了解这个周期的规律,能让你在合适的时机推波助澜,延长热度 —— 这背后,依然是人性在起作用。

笔记刚发布的 24 小时是黄金期。这时候用户的「新鲜感」最强,算法也在测试其潜力。你要做的是主动引导第一批互动,比如转发到朋友圈或粉丝群,让亲友帮忙点赞评论。一旦初始数据好看,算法就会把它推向更大的流量池。很多人忽略了这一步,以为 “是金子总会发光”,但在信息爆炸的时代,没人帮你推一把,再好的内容也可能被淹没。

发布后的 3-7 天,是热度扩散期。这时候笔记会被推给更多 “兴趣相似” 的用户。他们可能是通过搜索相关关键词进来的,比如你写的是 “电饭煲蛋糕做法”,有人搜 “在家做蛋糕” 就可能刷到。这时候要注意回复评论区的问题,保持互动热度。用户看到作者活跃,会觉得 “被重视”,更愿意参与讨论 —— 这种被尊重的感觉,会让他们更积极地传播笔记。

超过 7 天后,笔记热度会逐渐下降。但有些笔记能 “二次翻红”,靠的是「怀旧心理」或「新需求」。比如一篇 “秋冬穿搭合集”,到了第二年秋天可能会被重新翻出来,因为新的用户有了同样的需求。这时候不需要做什么,算法会根据季节、热点等因素,自动把相关笔记推给有需要的人。你要做的,是在创作时考虑内容的「时效性和复用性」,比如少用 “今年流行”,多用 “每年都百搭”。

说到底,小红书爆款笔记的底层逻辑,就是算法和人性的双向奔赴。算法用数据捕捉人性,人性用行为反哺算法。你不需要成为心理学专家,也不用精通算法代码,只需要记住:用户不是冰冷的数字,是有欲望、有困惑、有情绪的活生生的人。写他们想看的,说他们想听的,解决他们真正在意的问题 —— 做到这些,爆款不过是水到渠成的事。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】