🚀 别再只追热点了,公众号 IP 化才是抗风险的硬通货

每天打开后台,看到那些十万加的热点文,是不是心里都有点痒痒?但你有没有发现,很多追热点的号,火得快凉得也快。上个月还在因为一篇爆款沾沾自喜,这个月可能就因为没跟上新热点,阅读量掉了一半。这就是单纯做内容和做 IP 的区别。

公众号 IP 化运营,本质是把账号变成一个有血有肉的 "人"。这个 "人" 有自己的性格、观点和擅长领域,不是冷冰冰的信息搬运工。用户关注你,不是因为你今天发了条热点,而是因为认同你这个人,相信你输出的内容有独特价值。

我见过一个美食号,一开始天天发各种网红店测评,阅读量忽高忽低。后来转型做 "职场妈妈的快手家常菜",作者自己出镜分享带娃间隙做的 30 分钟晚餐,现在虽然单篇阅读量没以前爆款高,但广告报价翻了三倍。因为商家知道,她的粉丝是冲着 "职场妈妈" 这个 IP 来的,转化率特别稳定。

现在公众号打开率越来越低,单纯靠内容质量拼杀已经很难出头。但 IP 不一样,它能建立用户的情感连接。就像你关注一个博主久了,哪怕她偶尔发篇水稿,你也愿意点开看看。这种忠诚度,才是对抗算法波动、平台规则变化的护城河。

🔍 找不到自己的 IP 定位?先问自己三个问题

很多人说想做 IP,但不知道从何下手。其实定位没那么复杂,先认真回答三个问题就行。

第一个问题:你最擅长的领域里,有没有一个细分方向是别人没做透的?别想着做大而全,现在的用户宁愿关注一个 "专门分享小户型收纳" 的号,也不会看一个 "什么家居知识都讲" 的号。我认识个律师朋友,专写 "职场人遇到奇葩老板怎么办",粉丝虽然不多,但都是精准的职场群体,法律咨询转化率高得吓人。

第二个问题:你说话的方式能不能让陌生人一听就记住?有人喜欢用犀利的吐槽,有人擅长用温柔的讲故事,还有人习惯用数据说话。关键是找到和自己性格匹配的表达方式。那个写职场法律的律师,每次都用 "我上周刚帮一个粉丝打赢的官司" 开头,既专业又有代入感,这就是她的 IP 标签。

第三个问题:如果不考虑流量,你愿意坚持输出这个领域的内容三年吗?IP 不是三个月速成的,需要长期沉淀。有个做古诗词解读的号主,前两年阅读量一直在几百徘徊,但他坚持用 "把古诗词翻译成现代情歌" 的方式创作,第三年突然因为一条短视频火了,公众号粉丝暴涨,这就是长期主义的力量。

定位不是一成不变的,但一开始找不准,后面越做越累。宁愿花一个月想清楚,也别匆匆忙忙就开始。

🎨 个人品牌的视觉锤和语言钉,少一个都不行

IP 的核心是让用户记住你。怎么记?靠视觉锤和语言钉。

视觉锤就是你的外在形象。公众号头像别再用风景照或者抽象图形了,真人出镜的头像辨识度最高。如果实在不想露脸,至少设计一个固定的卡通形象。我关注的一个理财博主,头像用的是自己画的 "戴眼镜的钱袋子",每次在朋友圈刷到,不用看名字就知道是他。

封面图也要有固定风格。要么统一色调,要么统一版式,让用户在信息流里一眼就能认出来。有个教育类公众号,所有封面都用黄色背景加黑色手写标题,时间长了,粉丝形成条件反射,看到黄色封面就知道是他们家的内容。

语言钉更重要,就是那些能代表你 IP 特色的口头禅或者表达方式。"听懂掌声" 让你想到谁?"小本本记下来" 是不是很有画面感?这些都是语言钉。我建议每个号主都提炼出 3-5 句自己常用的话,比如做职场内容的可以说 "打工人别傻干",做育儿内容的可以说 "当妈后我才明白",重复多了,自然就成了你的标签。

还有个小技巧,在文章结尾固定一个互动句式。比如 "今天的内容对你有用吗?评论区告诉我你的故事",或者 "明天想聊 XX 话题的,点个在看我就安排"。这种固定动作能增强用户的参与感,也能强化 IP 记忆。

📝 内容不是写出来的,是 "长" 出来的 ——IP 化内容的生产逻辑

IP 化运营的内容,和普通内容最大的区别是:它不是你想写什么就写什么,而是围绕你的人设 "长" 出来的。

什么意思?就是你的每篇文章,都应该能让用户更了解你这个 IP。比如同样写家庭教育,普通号可能会列 "十条育儿技巧",但 IP 号会说 "我试过二十种方法,最后发现对付我家叛逆期孩子,这三招最管用"。后者虽然信息量少了,但因为有个人体验在里面,反而更有说服力。

可以多写 "过程性内容"。别只分享结果,多说说你是怎么思考的,遇到了什么困难,又是怎么解决的。有个做副业的 IP,专门写 "我这个月尝试了五个副业,三个亏了,两个赚了",粉丝特别爱看,因为真实。大家关注 IP,本质上是想看到一个真实的人如何成长,而不是看一个完美的神。

系列化内容能快速强化 IP 形象。比如每周一固定发 "职场避坑指南",每周三发 "粉丝案例拆解",让用户形成期待。我有个朋友做情感咨询,坚持每周五发 "我上周接的最奇葩的咨询",现在粉丝一到周四就会在后台催更,这种期待感就是 IP 的力量。

还要学会 "内容留钩子"。在文章里适当暴露一些 "未完成" 的信息,比如 "关于这个问题,我下周会分享自己踩过的三个大坑",或者 "这个方法的具体操作,我整理成了表格,关注后回复 XX 就能领"。这些钩子能提高用户的留存率,也能让 IP 形象更立体。

👥 从读者到 "自己人",IP 的核心是情感账户

做 IP 不是单向输出,是和粉丝一起建一个情感账户。你每次真诚互动,都是在往里面存钱,等需要的时候才能取出来。

怎么存钱?多回应评论区。别只看点赞和在看,那些认真留言的粉丝才是核心用户。有个教育 IP,每天花一小时回复评论,哪怕是 "小编错别字好多" 这种批评,也会认真道歉并改正。现在她的评论区活跃度是同类号的三倍,因为粉丝知道,在这里说话会被看见。

定期做 "粉丝专访" 效果特别好。选几个有代表性的粉丝,问问他们的故事,再写成文章。这种内容数据可能一般,但参与的粉丝会觉得特别有归属感,还会主动转发。我见过一个职场号,每季度做一次 "粉丝升职记",现在那些被采访过的粉丝,成了她最忠实的宣传员。

线下活动是情感升温的关键。哪怕只是几十人的小聚会,效果也比线上互动强十倍。有个美食 IP,每月在不同城市组织 "粉丝家宴",让粉丝自带一道菜,她来点评。现在她的私域群活跃度超高,很多商业合作都是粉丝介绍的。

处理负面声音要体现 IP 性格。如果你的人设是犀利直接,就别假装温柔;如果人设是温和理性,就别突然炸毛。有个科技 IP,遇到质疑时总说 "这个问题提得好,我查了些资料,发现确实有疏漏",这种坦诚反而圈了更多粉。记住,IP 不是完美的,有缺点才真实。

💰 长期收益的秘密:让 IP 成为商业合作的 "硬通货"

做 IP 最终还是要落地到收益上。但 IP 的收益逻辑,和普通号完全不同。

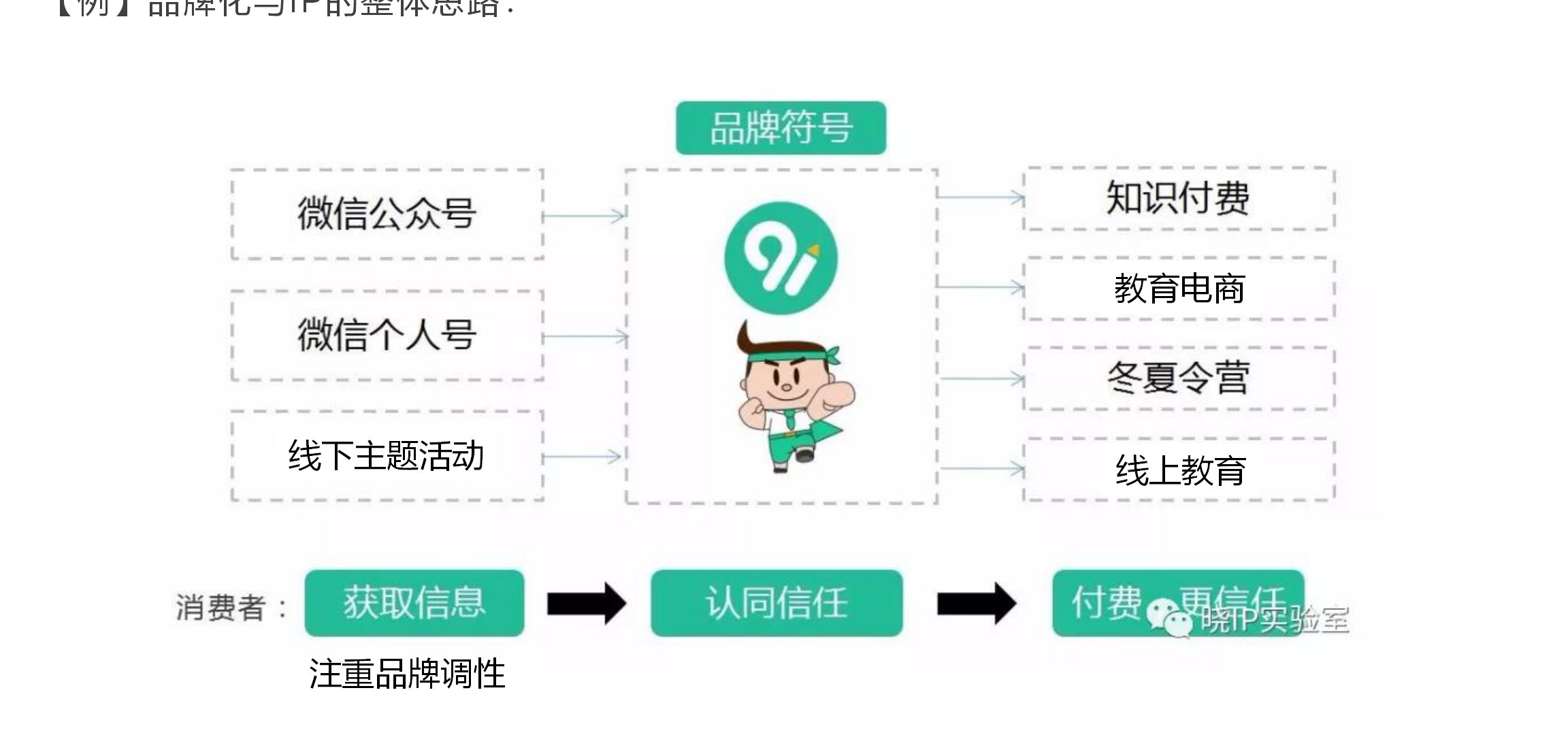

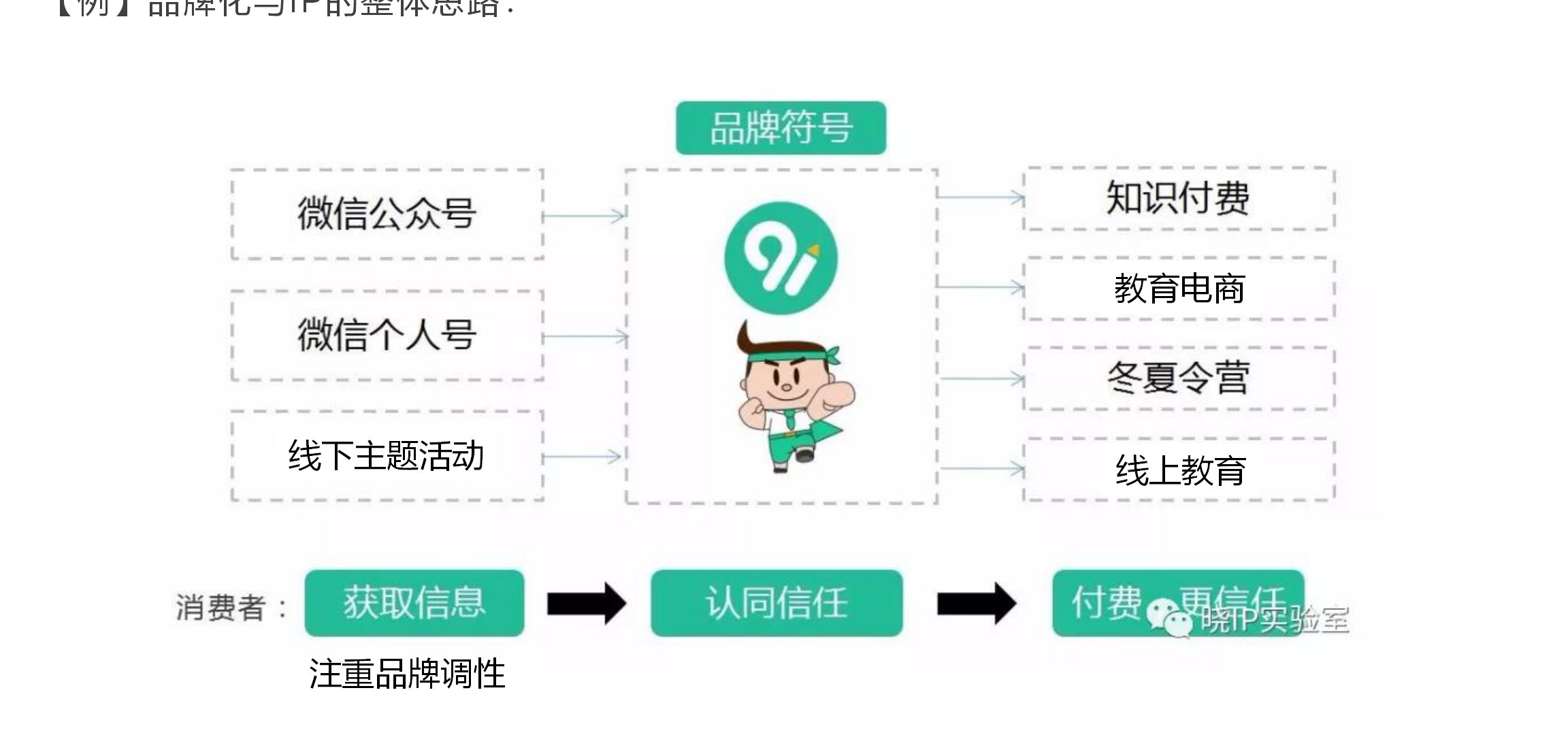

普通号接广告,拼的是阅读量;IP 号接广告,拼的是信任度。有个美妆 IP,粉丝不到五万,但接的都是国际大牌,报价比二十万粉丝的号还高。因为她的粉丝相信她的推荐,转化率能达到普通号的五倍。商家现在越来越精明,不再只看表面数据,而是看实际转化。

知识付费是 IP 的天然优势。当用户认可你的 IP,就愿意为你的经验买单。那个写职场法律的律师,推出的 "职场人权益保护课",虽然定价不低,但复购率特别高,因为粉丝觉得 "跟着她学踏实"。IP 做知识付费,不用追求全网爆款,只要服务好核心粉丝就行。

衍生品开发能让 IP 价值最大化。不一定非要做实体产品,虚拟产品更划算。有个旅行 IP,把自己的攻略整理成 "小众旅行地图",售价 99 元,卖了几千份。还有个职场 IP,推出 "1 对 1 职业诊断" 服务,按小时收费,现在成了她的主要收入来源。

长期收益的关键是抗风险。去年有个情感大号因为平台规则变化,流量掉了七成,但因为她的 IP 已经深入人心,粉丝都转到私域继续支持,收益反而没受太大影响。这就是 IP 的护城河效应 —— 用户认的是人,不是平台。

🛡️ 最后想说:IP 化不是选择题,是生存题

现在做公众号,还在纠结要不要做 IP 的,其实已经落后了。流量红利见顶后,能活下来的一定是那些有鲜明个人品牌的号。

别担心自己不够优秀,IP 不需要完美,只需要真实。你有什么缺点,反而可以大方展示,这会让用户觉得更亲近。那个美食博主,总说自己 "数学不好,算账经常错",反而成了她的萌点。

也别害怕定位太窄。窄才意味着精准,精准才能形成壁垒。与其做一个没人记得住的 "万能号",不如做一个小圈子里的 "意见领袖"。

最后提醒一句,IP 化是场马拉松,不是百米冲刺。前半年可能看不到明显效果,但坚持一年以上,你会发现和普通号的差距越来越大。当你的粉丝开始说 "看了你的文章,我也想成为这样的人",说明你的 IP 已经真正立起来了。