你能一眼看出这篇文章是 AI 写的还是人类创作的吗?在生成式 AI 爆发的 2025 年,这个问题变得越来越重要。随着技术进步,AI 内容与人类作品的界限愈发模糊,从学术论文到新闻报道,从营销文案到艺术创作,AI 生成内容的滥用风险持续攀升。不过别担心,今天就带大家揭开 AI 内容的 “伪装面纱”,同时手把手教你用好 2025 年升级的移动端检测工具。

🕵️♂️ 三大维度看穿 AI 创作的 “破绽”

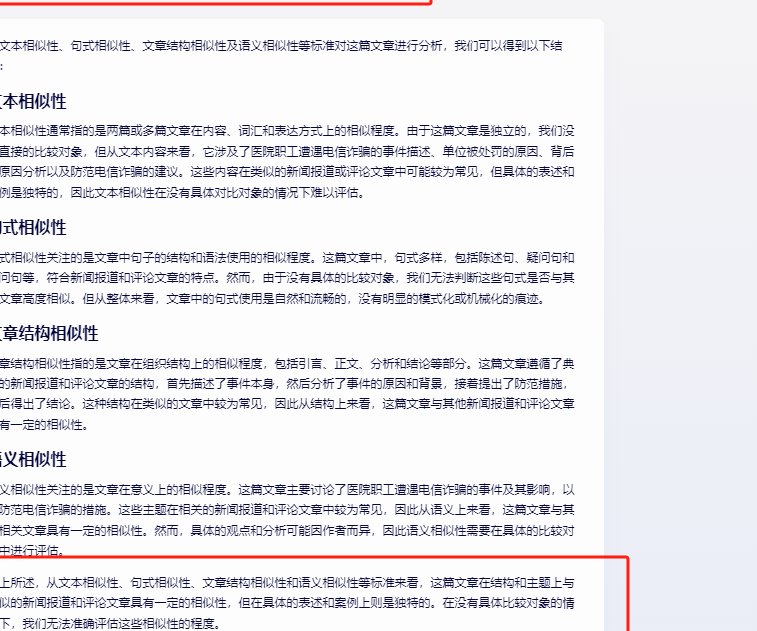

文本层面的 “非人类特质”

AI 生成的文本往往存在 “过度平滑” 的问题。人类写作会有自然的语法错误、用词重复和逻辑跳跃,比如突然插入一个口语化的比喻。但 AI 为了追求连贯性,会避免这些 “不完美”,导致句子结构过于工整,段落之间过渡生硬。比如 “首先、其次、最后” 这类模板化表达,在 AI 内容中出现频率远高于人类写作。

另外,AI 在处理复杂逻辑时容易露馅。比如在描述 “杭州取消机动车尾号限行” 这样的热点事件时,AI 可能会忽略政策实施的具体时间、适用范围等关键细节,或者出现 “限行政策导致交通流量下降 300%” 这样的夸张表述。

创作过程的 “机器痕迹”

人类创作通常会有明确的动机和情感倾向,比如写一篇影评时会融入个人观影体验和价值观。但 AI 生成内容往往缺乏这种 “个性”,更多是基于训练数据的概率组合。比如同样写 “推荐一部电影”,人类可能会说 “这部电影的结局让我失眠了三天”,而 AI 可能会罗列导演、演员和票房数据。

还有一个关键区别是 “知识更新速度”。人类可以实时获取最新信息,比如 2025 年 7 月的政策变化或科技突破。但 AI 的训练数据截止到某个时间点,可能会出现 “2024 年的技术预测 2025 年” 的时间错位问题。

多模态内容的 “不和谐感”

在图像和视频领域,AI 生成内容的 “破绽” 更明显。比如 AI 生成的人脸可能会出现五官比例失调、背景模糊等问题,手部细节更是 “重灾区”,经常出现手指数量错误或姿势不自然的情况。视频方面,AI 生成的动态画面可能会出现物体穿帮、光影不连贯等现象。

🛠️ 2025 年主流检测工具移动端使用全攻略

腾讯 “朱雀” AI 大模型检测系统

这是 2025 年最受关注的检测工具之一,支持文本和图像双模态检测。在移动端使用时,首先需要在应用商店搜索 “朱雀 AI 检测” 下载安装。打开 APP 后,点击 “立即检测” 按钮,选择 “文本检测” 或 “图像检测” 模式。

文本检测:直接粘贴需要检测的内容,或上传 TXT、DOCX 等文档。检测结果会显示 AI 生成概率,并标注出疑似 AI 生成的段落。比如一段学术论文中,“通过实验数据表明,该方法的准确率提升了 20%” 可能会被标记为高风险。

图像检测:上传 JPG、PNG 等格式的图片,系统会分析图像的像素分布、光影逻辑等特征。比如一张 AI 生成的风景图,可能会被检测出 “天空与地面的光影方向不一致”。

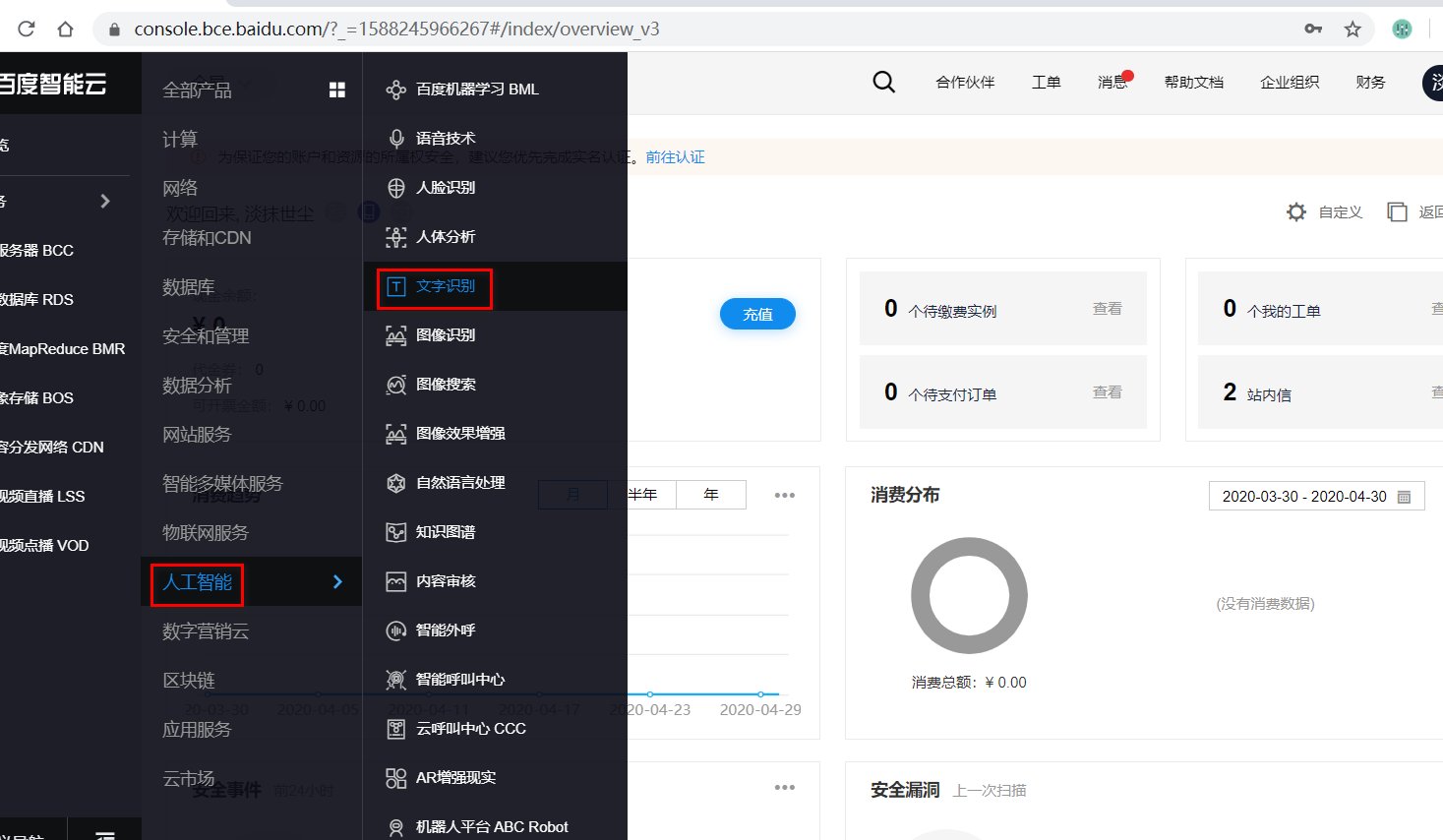

Detecting-ai.com v2

这是一款专注于文本检测的工具,准确率高达 99%。移动端访问detecting-ai.com即可使用,无需下载安装。进入官网后,点击 “开始检测”,在输入框中粘贴文本内容,选择检测模型(如 ChatGPT、Gemini 等),点击 “提交”。

检测结果会以报告形式呈现,包括 AI 生成概率、困惑度分析和突发性评估。比如一段营销文案中,“这款产品是市场上最好的,没有之一” 可能会被判定为 AI 生成,因为人类通常不会使用绝对化表述。

ZeroGPT

ZeroGPT 以实时检测和多模型分析为特色,适合需要快速验证内容的场景。在移动端打开 ZeroGPT 官网,输入文本内容,选择 “快速检测” 或 “深度检测” 模式。快速检测 30 秒内出结果,深度检测会分析文本的语义连贯性和知识更新度。

比如一段关于 “2025 年人工智能发展趋势” 的内容,如果引用了 2024 年的技术预测,ZeroGPT 会提示 “信息滞后风险”。

⚠️ 使用检测工具的四大注意事项

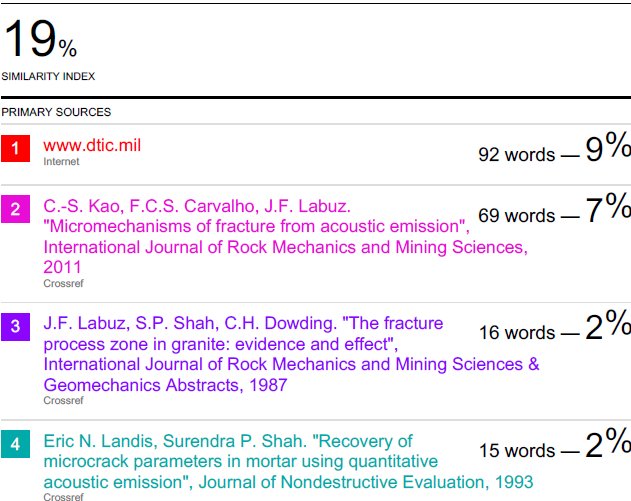

避免过度依赖单一工具

不同检测工具的算法和训练数据不同,可能会出现 “同一篇内容在 A 工具显示 AI 生成概率 30%,在 B 工具显示 60%” 的情况。建议至少使用两款工具交叉验证,比如先用 “朱雀” 检测文本,再用Detecting-ai.com v2 复核。

注意数据隐私保护

部分检测工具会上传用户内容到云端进行分析,存在隐私泄露风险。建议选择 “本地检测” 功能的工具,如腾讯 “朱雀” 的离线版,或使用支持端侧计算的 APP。

结合人工审核

检测工具只能提供参考,最终判断还需人工审核。比如一段包含专业术语的技术文档,即使检测工具显示 AI 生成概率 80%,也可能是人类作者使用了辅助写作工具。这时候需要结合上下文和行业知识进行判断。

及时更新检测模型

AI 技术发展迅速,检测工具也需要定期升级。比如 2025 年 3 月,知网 AIGC 检测系统升级后,对 “逻辑连贯性” 的评估更加严格,导致部分原本合格的内容被重新判定为高风险。建议每周检查一次工具更新提示。

🚀 内容创作者的应对策略

主动添加 “人类标识”

在文章中加入一些 “个性化元素”,比如个人经历、情感表达或实时数据。比如写一篇旅游攻略时,可以插入 “我在 2025 年 7 月 15 日拍摄的当地美食照片”,这样既能增加可信度,又能降低 AI 检测概率。

合理使用辅助工具

AI 写作工具并非洪水猛兽,关键是要 “为我所用”。比如使用 ChatGPT 生成初稿后,进行二次创作:将 “首先、其次、最后” 的结构改为 “从三个角度看”,将 “数据表明” 改为 “根据我查阅的资料”。

定期进行自我检测

建议每周对自己的作品进行一次 AI 检测,了解哪些写作习惯容易触发检测工具。比如发现 “使用被动语态超过 30%” 会被判定为高风险,就可以有意识地调整句式结构。

关注行业动态

2025 年 6 月,中央网信办启动 “清朗・整治 AI 技术滥用” 专项行动,要求平台对 AI 生成内容进行显著标识。作为创作者,要及时了解相关政策,避免因违规被处罚。

在这个 AI 与人类共创的时代,区分 AI 创作和人类作品既是技术问题,也是伦理问题。通过掌握科学的检测方法和应对策略,我们既能享受 AI 带来的创作便利,又能坚守内容真实性和原创性的底线。现在就打开手机,用这些工具检测一下你的最新作品吧!

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味