📌 社交推荐:比算法更懂你的 “人情味儿” 传播

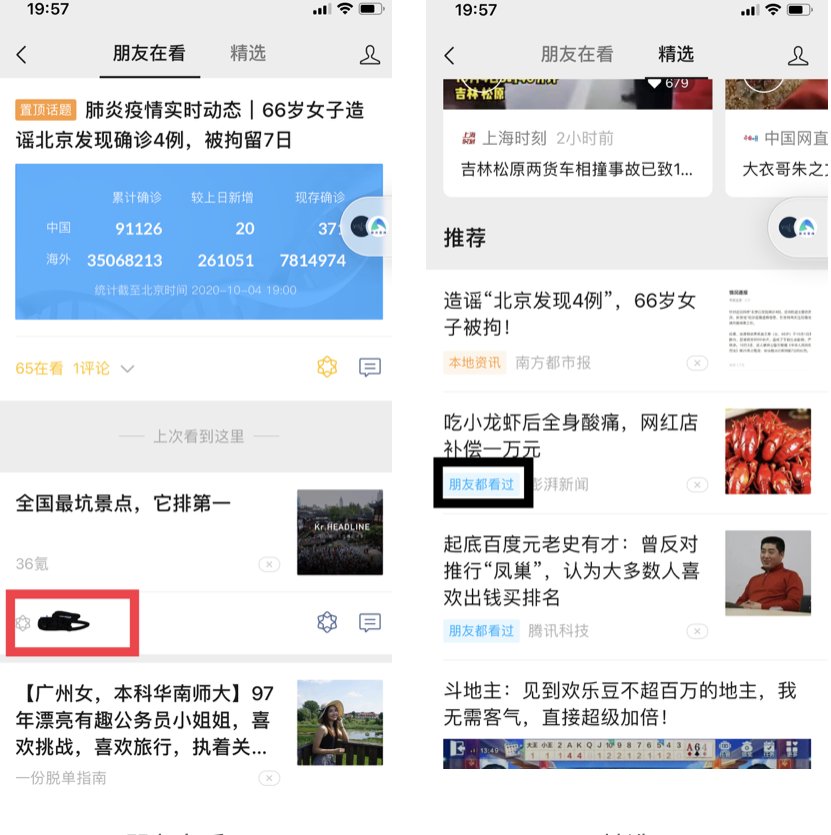

你有没有发现?现在打开手机,刷到的内容越来越像 “定制套餐”。算法推荐总在猜你喜欢,可有时候翻来翻去都是同类信息,反而少了点惊喜。但 “看一看” 这类社交推荐不一样 —— 它推给你的,可能是同事转发的深度报道,是闺蜜分享的生活妙招,甚至是多年不联系的同学推荐的冷门书单。

这种基于好友关系的推荐,底层逻辑和算法推荐完全不同。算法靠数据标签判断你的偏好,社交推荐则靠 “人情信任链”。就像现实中朋友递来一本书说 “这个你肯定喜欢”,你接过的概率远高于陌生人塞给你的传单。微信 “看一看” 里,每一条推荐背后都是一张隐形的社交网络,你的阅读、点赞、在看,都会变成给好友的 “信任背书”。

有数据显示,社交推荐内容的点击转化率比纯算法推荐高 37%。原因很简单:人对熟人的判断天然带有信任感。你可能会忽略系统推的广告,但不会错过死党转发的 “亲测有效的职场技巧”。这种 “熟人滤镜”,正是让文章在好友圈里扎根的第一块土壤。

🔍 “看一看” 的独特魔力:让传播像涟漪一样扩散

很多人觉得 “看一看” 就是个内容聚合页,其实它藏着一套精密的 “社交裂变机制”。你在 “看一看” 里点了 “在看”,这篇文章就会出现在部分好友的推荐列表里;如果好友也互动了,又会扩散到他的好友圈 —— 就像往水里扔石头,一圈圈波纹越荡越远。

这种传播有个明显优势:自带 “社交货币” 属性。比如你分享一篇《30 岁后必须改掉的 5 个思维习惯》,好友看到后可能会想 “他是不是在暗示我什么?”“这个话题值得跟他聊聊”,进而引发评论或私下讨论。比起冷冰冰的 “已读”,这种互动会让内容从 “信息传递” 升级成 “关系催化剂”。

更妙的是 “看一看” 的 “二次发酵” 能力。普通朋友圈内容 24 小时后基本沉底,可 “看一看” 里的文章能持续被新进入圈子的好友发现。有个做育儿博主的朋友告诉我,她一篇关于 “孩子挑食怎么办” 的文章,发布后第 7 天还在收到新的点赞,全靠好友的好友持续互动带起来的。

🚀 让文章 “活” 起来的 3 个核心技巧

想让文章在 “看一看” 里持续发酵?光等好友发现可不够。你得主动设计 “传播钩子”,让内容自己会 “说话”。

标题要戳中 “社交痛点”。比起 “2023 年度书单推荐”,“被同事问爆的 5 本书,看完我改了工作计划” 更能让好友好奇。前者是信息罗列,后者藏着 “好友的亲身改变”,天然带有分享欲。

内容里埋 “互动引子”。比如写职场文章时加一句 “你们公司有这种情况吗?我上周就踩了坑”,或者育儿主题里说 “我家娃试了这招居然管用,你们要不要试试?”。这些看似随口的提问,会降低好友评论的心理门槛,而每一条评论都会让文章在更多人眼前冒出来。

控制发布时间的 “社交场景”。工作日早 8 点、晚 7 点是 “碎片阅读高峰”,大家通勤或饭后刷手机时,更容易点开好友推荐的内容。周末则适合发轻松向的文章,比如旅行攻略、电影测评,这时候好友有更多时间互动转发。

📊 用数据看透 “发酵轨迹”:别只顾着看阅读量

很多人盯着 “看一看” 的阅读数沾沾自喜,其实真正重要的是这三个数据:好友打开率、互动转化率、二次分享率。

好友打开率 = 好友点击量 / 推荐曝光量。如果这个数字低于 15%,说明标题或封面没戳中熟人的点。有个做美食号的朋友,把标题从 “米其林大厨的番茄炒蛋秘诀” 改成 “我妈说这才是番茄炒蛋该有的样子”,好友打开率直接翻了一倍 —— 熟人更吃 “接地气” 的表达。

互动转化率 = 评论 + 在看数 / 阅读量。低于 5% 的话,内容可能太 “自说自话”。试着在文末加一句 “觉得有用就转给最近需要的朋友吧”,引导动作会让互动率明显提升。记住,好友的互动不是终点,而是新一轮传播的起点。

二次分享率更关键。如果文章能被好友转发到自己的朋友圈或群聊,说明它具备了 “社交裂变” 的潜力。有篇关于 “职场沟通误区” 的文章,因为里面提到 “和领导汇报工作的 3 个雷区”,被很多人转发时配文 “发给总踩坑的同事”,结果在 “看一看” 里飘了半个月。

💡 避开这些坑,别让好友悄悄屏蔽你

不是所有内容都适合在 “看一看” 传播。有人天天发广告软文,结果好友直接关掉了他的推荐通知。想让文章持续发酵,这几个红线不能碰:

别搞 “标题党诈骗”。“我差点被开除,就因为做了这件事” 点进去发现是卖课的,一次两次还行,多了好友会直接划走。社交推荐的信任是攒出来的,透支一次可能需要几十次优质内容才能补回来。

别发 “硬广堆砌”。好友点开你的推荐,是想看到 “你的视角”,不是看产品说明书。可以分享 “我用这个工具提高了效率”,但别说 “XX 产品全网最低价速抢”—— 后者在朋友圈都没人理,何况 “看一看”?

别忽视 “负面传播”。如果文章观点太偏激,比如 “35 岁不辞职就是混日子”,可能引发好友争论甚至反感。社交推荐里,负面情绪的扩散速度比正面情绪快 3 倍,一旦让好友觉得 “三观不合”,后续内容再优质也难被待见。

🌱 长期主义:让 “看一看” 变成你的 “内容根据地”

偶尔一篇文章火了不算本事,能让好友养成 “看你推荐” 的习惯才是真本事。有个博主坚持在 “看一看” 分享 “每周行业观察”,开头总说 “这周帮大家踩了几个坑,整理成笔记了”,半年后,他的每篇文章在 “看一看” 的自然打开量稳定在 500+,全靠好友的 “习惯性关注”。

秘诀就在 “持续输出同类价值”。如果你总发职场干货,好友会默认 “看他的推荐能学到东西”;如果常分享生活感悟,大家会觉得 “他的文字很治愈”。固定的价值标签,会让你在好友的 “看一看” 列表里有明确的位置。

还要定期 “反哺好友”。看到不错的内容主动推荐给好友,给他们的文章点赞评论。社交传播从来都是双向的,你对别人的内容越上心,你的内容被重视的概率就越高。说白了,“看一看” 本质是个熟人社交场,人情往来这套逻辑同样管用。

说到底,“看一看” 的魅力不在于流量有多猛,而在于它能让你的文字穿透算法的冰冷,变成好友之间的 “社交话题”。当一篇文章能让好友点开时想 “他怎么会发这个”,看完后想 “得跟他聊聊”,转发时想 “XX 肯定需要这个”,它就真正在好友圈里扎下根了。这大概就是社交推荐最珍贵的地方 —— 它让内容回归了 “人与人连接” 的本质。