🍽️ 审美不是滤镜堆出来的假象,是对食物灵魂的解读

现在打开朋友圈,十条里有八条是美食照片。但你发现没有,真正能让人记住的没几张。那些用了八百层滤镜、把红烧肉修成粉色的照片,第一眼可能惊艳,看第二眼就腻了。美食类公众号的审美,从来不是简单的 "好看"。

真正的审美是知道清蒸鱼的最佳拍摄角度要低一点,能拍到鱼肉纹理里渗出来的油光;是明白深夜食堂的照片不该用惨白的闪光灯,暖黄台灯下的影子更能勾起食欲;是懂得一碗阳春面的美不在豪华配料,而在面条搭在筷子上的弧度。

我关注过一个做老北京小吃的公众号,他们拍炒肝从来不刻意避开蒜粒的棱角,镜头里的猪大肠带着自然的褶皱,配着粗瓷碗边缘的小缺口,反而比那些精修到失真的照片更让人想去胡同里坐一坐。这就是审美 —— 不是改变食物本来的样子,而是找到它最动人的那个瞬间。

有些号总觉得审美就是买贵相机、学 PS 技巧。其实不然,上次在一个美食博主的分享会上,有人展示了用手机拍的卤煮火烧,光线就是厨房顶灯,构图就是随手一放,但那碗里翻滚的热气和香菜的翠绿,比任何专业设备拍出来的都有生命力。关键是你能不能看懂食物想说什么。

🧐 品味的本质是有底气说 "这个不行"

上周刷到一个很火的美食号推了家网红火锅店,评论区全是 "名不副实"" 不如小区门口那家 "。后来听说这家店给的推广费是同行的三倍。这就是典型的为了钱妥协品味,短期看赚了快钱,长期看是在消耗读者的信任。

真正有竞争力的美食号,都有自己的 "黑名单"。我认识一个做了五年的本地美食号主,她的电脑里有个加密文件夹,存着所有给过钱但被她拒掉的商家资料,现在已经有 300 多家了。她跟我说过一句话,"读者关注你,不是因为你什么都推荐,而是因为你知道什么不该推荐"。

品味这东西,最忌讳的就是 "差不多就行"。有个专门推荐早餐的公众号,坚持了三年只推 50 家店。他们有个铁规矩:连续去吃三次,每次都达标才算通过。有次他们试一家网红包子铺,前两次都不错,第三次发现肉馅里掺了太多淀粉,二话不说就从候选名单里划掉了。这种坚持,比天天喊着 "精选推荐" 可信多了。

现在很多号主总说 "读者就喜欢看网红店",所以不管味道怎么样,只要排队人多就跟风推荐。但你去看那些能活五年以上的美食号,无一例外都有自己的品味底线。他们可能会推荐路边摊,但绝不会推荐卫生不过关的路边摊;他们可能会推荐贵价餐厅,但绝不会因为贵就盲目推荐。

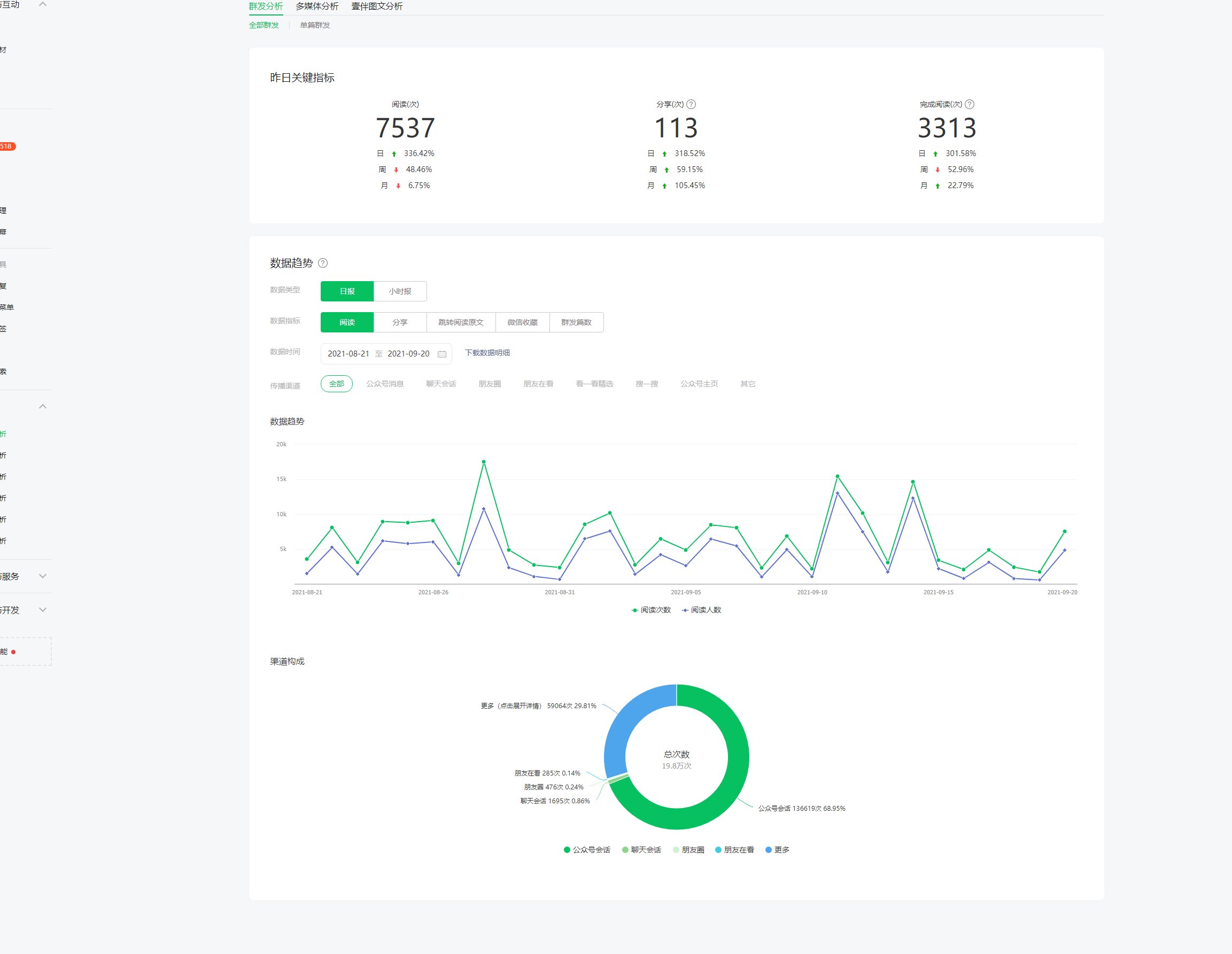

📈 流量狂欢里,品味是最稳的护城河

上个月有个美食号突然火了,靠的是 "挑战三天只吃便利店" 系列视频,单条视频点赞量破了 10 万。但火了不到一个月,更新就慢了下来。为什么?因为这种内容没有品味支撑,火得快凉得也快。

反观那些做了七八年的美食号,他们的选题可能不那么 "爆",比如 "老面馒头的发酵秘诀"" 菜市场里的隐藏高手 ",但粉丝粘性特别高。有个号主跟我说,她的读者里,有从大学关注到结婚生子的,现在一家人都看她的推送找地方吃饭。这种信任,就是靠年复一年的品味积累起来的。

现在算法总在推 "爆款逻辑",好像不追热点就活不下去。但美食这东西很特殊,它跟人的记忆、情感、习惯都绑在一起。你今天推个网红甜品,明天推个暗黑料理,读者根本记不住你是谁。那些能让人记住的号,都有自己的品味标签:有的专做 "妈妈的味道",有的专注 "街头小吃的门道",有的擅长 "高端餐厅的平民解读"。

我见过最厉害的一个号,三年只写广东粥品,从生滚粥到及第粥,从艇仔粥到砂锅粥,把每个品种的历史、做法、门道讲得透透的。现在提到粥,大家第一个想到的就是他们。这种垂直领域的品味深耕,比追一百个热点都管用。

🛠️ 如何建立属于自己的审美坐标系

审美不是天生的,但也不是学不会的。有个朋友从零开始做美食号,现在成了本地小有名气的 KOL。她的方法很简单:每周去三家不同类型的餐厅,不拍照不打卡,就专心吃,然后写下来自己为什么喜欢或不喜欢。坚持了两年,现在她看一眼菜就能说出厨师有没有用心。

建立审美坐标系,首先要做的是多看多吃,但不是瞎看瞎吃。带着脑子去观察:这家店的摆盘为什么让人舒服?那个菜的颜色搭配有什么讲究?光线怎么打能突出食物的质感?把这些思考记下来,慢慢就有了自己的判断。

其次,要找到自己的审美锚点。有人偏爱家常感,那就把 "温暖"" 实在 "作为核心;有人喜欢精致感,那就把" 细节 ""匠心" 作为标准。有个专门拍早餐的号,不管拍什么,都坚持用白色餐盘,背景里一定要有一杯冒着热气的饮品。时间长了,读者一看照片就知道是他的风格。

还要学会从非美食领域找灵感。服装设计里的色彩搭配,摄影里的构图技巧,甚至建筑里的空间感,都能用到美食呈现上。我关注的一个号,就经常从国画里找灵感,拍出来的食物照片带着水墨般的留白感,特别有辨识度。

最后,别怕模仿,但更要懂得修改。刚开始可以学别人的拍摄角度、文字风格,但一定要加入自己的理解。有个号主告诉我,她最初是模仿一个大 V 的风格,但后来发现自己拍不好那种精致感,反而拍市井小吃更有感觉,于是果断转型,现在做得比当初模仿的对象还好。

💡 三个被忽略的品味养成细节

第一个细节是 "慢下来"。现在很多号主去探店,刚坐下就掏出相机拍,菜刚上桌就赶紧夹一筷子说 "好吃"。但真正的品味是需要时间的,你得等锅气散去一点,看食材的本真颜色;得细嚼慢咽,感受味道在嘴里的变化;得观察其他食客的反应,看他们怎么吃这道菜。

第二个细节是 "少即是多"。有个做私房菜推荐的号,每次只推一道菜,配三张照片,几百个字。但每篇推送都能引发热议,因为他们把这一道菜研究得透透的,从食材来源到烹饪手法,从最佳食用温度到搭配什么饮品,都说得清清楚楚。这种专注,本身就是一种品味。

第三个细节是 "敢于说不"。现在很多美食号搞 "探店合作",其实就是拿了钱写软文。偶尔接合作没问题,但不能什么都接。有个号主给自己定了个规矩:每月接的商业合作不能超过原创内容的 30%。哪怕收入少一点,也要保住自己的品味底线。

还有个容易被忽略的点,就是 "保持饥饿感"。这里说的不是真的饿肚子,而是对美食保持好奇和敬畏。那些真正懂吃的人,永远觉得自己知道的太少,永远在寻找下一个好吃的东西。这种心态,能让你避免陷入 "我已经很懂了" 的自负,始终保持品味的敏锐度。

🍲 审美和品味的终极考验:能不能让平凡食物发光

上周去一家社区小馆吃饭,老板娘说有个美食号来拍过,拍完之后店里火了好一阵子。我问她那个号写了什么特别的,她说也没写什么惊天动地的,就是拍了老板每天凌晨去市场挑菜的样子,写了老板娘怎么跟街坊邻居聊天,说他们家的番茄炒蛋为什么要放两勺糖。

这让我想到,真正的审美和品味,不是能把米其林餐厅拍得多高大上,而是能从平凡食物里找到闪光点。有个专门拍家常菜的公众号,他们拍过保安大叔的便当,拍过写字楼保洁阿姨带的午饭,每一篇都让人看得眼眶发热。因为他们不是在 "评价" 这些食物,而是在 "理解" 这些食物背后的生活。

美食公众号的终极竞争力,其实是让读者相信:跟着你,能吃到真正值得吃的东西;看着你的文字和照片,能感受到食物带来的美好。这种信任,不是靠爆款标题堆出来的,不是靠夸张滤镜骗来的,而是靠日复一日的审美打磨和品味坚持积累起来的。

现在做美食号的人越来越多,但真正能让人记住的,永远是那些有自己独特审美、坚持自己品味的号。因为食物从来不止是食物,它是记忆,是情感,是生活的温度。能看懂这一点,并且用自己的方式把它表达出来,才是一个美食公众号最珍贵的竞争力。