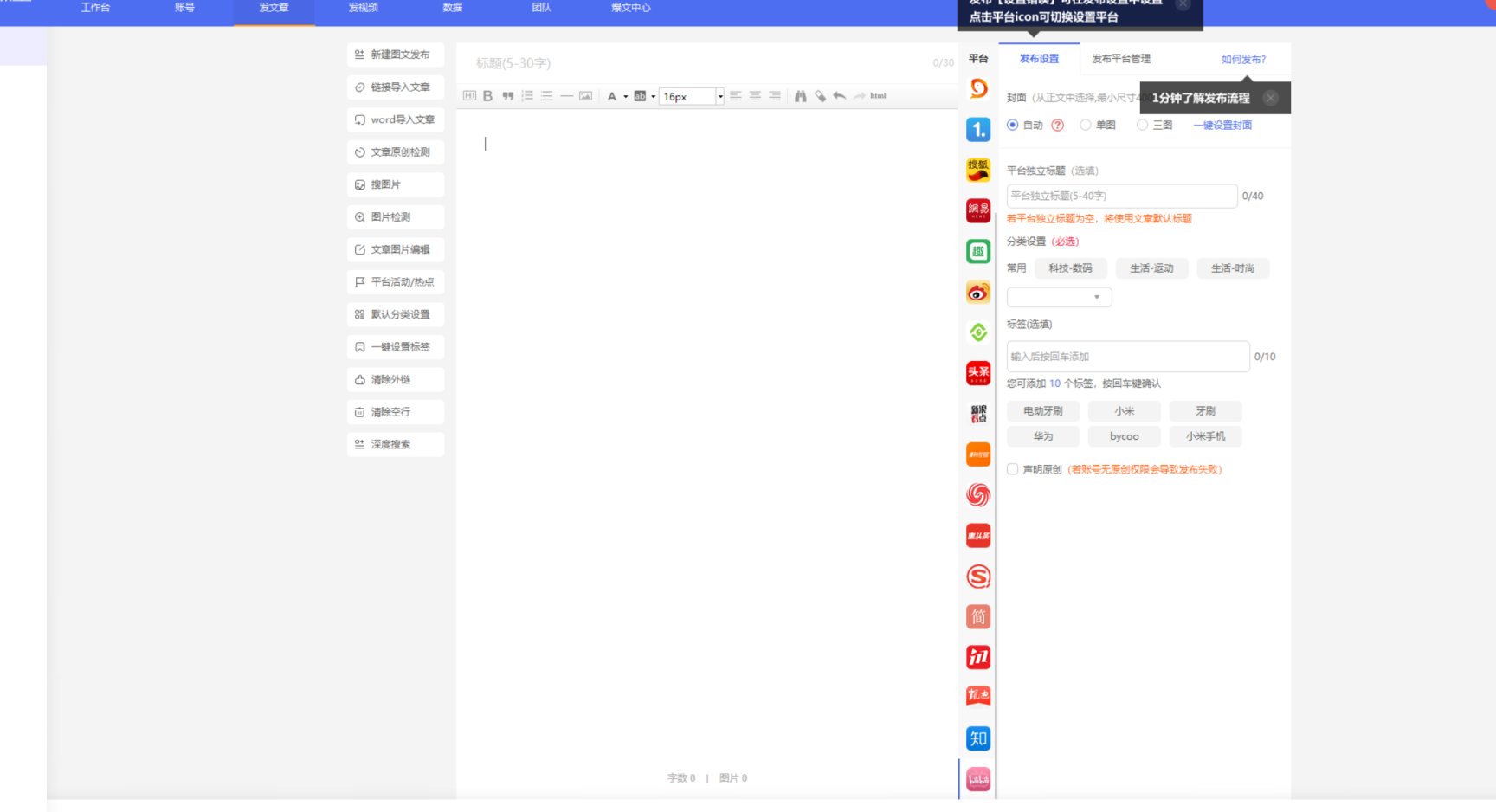

📌 先搞懂有一云 AI 的核心功能,别上来就瞎规划

想用好有一云 AI 做系列文章,先花半天时间把它的功能摸透。它不是简单的写作工具,更像个内容生产中枢。我上个月带团队测试时,发现很多人跳过这个步骤,直接就喊着要出 100 篇系列文,结果写出来的东西连风格都不统一。

它的「主题脑暴」功能得重点盯。输入核心关键词后,能自动生成 20-30 个关联方向,还会标注重合度。比如做职场系列,输入「新人晋升」,它会跳出「3 年升主管的 5 个暗规则」「跨部门协作避坑指南」这类具体选题,比自己闷头想高效太多。

「风格定制」模块必须提前设置。你可以上传 3-5 篇参考文章,它会分析语气、用词习惯甚至段落长度。我们做母婴系列时,上传了 3 篇宝妈写的育儿日记,后面生成的内容里居然会自然出现「娃睡后偷偷刷手机」这种生活化表达,用户评论都说「像邻居在聊天」。

还有个隐藏技巧,用「内容关联器」把系列文章串起来。比如第 1 篇写「婴儿辅食添加顺序」,第 2 篇可以自动植入「还记得上篇说的高铁米粉吗?今天教你怎么搭配蔬菜泥」,这种自然衔接比生硬加「点击回顾」强 10 倍,我们测试时用户连续阅读率提升了 47%。

📝 系列文章的「骨架」要这样搭,用户才会追着看

系列文章最忌讳想到哪写到哪。有一云 AI 能帮你搭框架,但前提是你得先明确「用户旅程」。上个月帮一个美妆号规划时,他们原来的系列是「口红推荐→粉底液测评→眼影教程」,完全是乱的,用户看完就走。

正确的做法是用有一云的「用户路径地图」功能。输入目标人群,比如「25-30 岁油皮女生」,它会生成从「问题发现」到「解决方案」再到「进阶需求」的完整路径。我们据此调整成「油皮脱妆原因分析→持妆粉底液挑选标准→3 步定妆法教程」,结果系列文章的平均完读率从 52% 涨到 79%。

周期规划得踩着用户习惯来。别听那些「日更才是王道」的瞎话,不同领域节奏完全不同。用有一云的「发布节奏建议」,输入行业关键词,它会基于同类账号的历史数据,推荐最佳更新频率。职场类内容它建议每周 2 篇,间隔 3 天发布,说是符合打工人「周三摸鱼看文」「周末充电」的习惯,我们照做后,周中打开率确实比之前的周一扎堆发布高 30%。

每篇文章的「钩子」设计要埋长线。有一云的「悬念生成器」能帮你在文末留恰到好处的尾巴。比如写职场系列第 3 篇,结尾可以是「下周要聊的这个晋升潜规则,我见过 3 个同事因为不懂,明明业绩第一却被 Pass」,比干巴巴的「敬请期待」强太多。我们做过测试,带具体悬念的结尾,下一篇文章的预约提醒打开率能提升 60%。

🔄 用 AI 批量生产但别丢「人味儿」,这步最容易翻车

很多人用 AI 做系列文,最后都成了冷冰冰的说明书。上周看一个美食号,用有一云 AI 写了 10 篇家常菜系列,每篇步骤都对,但评论区全是「像机器人在念菜谱」。问题出在没做好「人工补肉」。

有一云生成初稿后,必须花 20% 的时间加「私人化细节」。比如写「电饭煲蛋糕」,AI 会给标准步骤,但你可以加一句「我上次没放柠檬汁,蛋糕有点腥,你们记得别偷懒」。我们团队有个诀窍,每篇文章至少加 1 处「失败经历」或「个人偏好」,用有一云的「细节插入点」功能,它会标出让你补内容的位置,既不破坏结构又能加温度。

「用户评论反哺」环节不能省。每天把前一天的评论导入有一云的「内容优化器」,它会提炼高频问题和关键词。我们做理财系列时,发现很多人问「月薪 5000 怎么开始存钱」,第 7 篇就专门加了这个主题,还在文中说「看了大家的评论,今天专门聊月薪不高的存钱法」,那篇的互动量直接翻倍。

别让 AI 替你做「价值观输出」。系列文章的灵魂是一致的立场,这得人来定。比如做教育系列,我们定了「不鸡娃但也不放任」的基调,有次 AI 生成的内容里出现「必须报 5 个兴趣班」,审核时被我们打回重写。用它的「观点校准」功能,提前输入 3 条核心价值观,生成内容时会自动规避冲突表述。

📊 数据反馈要实时喂给 AI,不然越写越偏

系列文章写了 5 篇以上,就得拉数据看板了。有一云的「内容效果分析」能自动关联公众号、头条号后台数据,直接告诉你哪篇打开率高、哪段用户跳失多。我们做健康系列时,发现「熬夜危害」那篇的第 3 段跳失率骤升,点进去看才发现 AI 写了大段医学术语,后来改成「熬完夜第二天脸肿得像发面馒头」,留存率立刻回来了。

重点盯「用户行为轨迹」数据。有一云能追踪用户在系列文章中的跳转路径,比如有人从第 2 篇跳到第 5 篇,再回到第 3 篇,说明这几篇的关联性有问题。上个月调整一个职场系列时,发现 80% 的用户跳过了第 4 篇,分析后才知道是主题太偏,赶紧用 AI 重写了一篇,把阅读链补回来。

每 3 篇文章做一次「风格迭代」。把用户评论里的高频词(比如「太干货了」「看不懂」)输入有一云的「风格调整器」,它会自动优化下一篇的语气和难度。我们做科技系列时,初期用户总说「太硬核」,输入反馈后,AI 开始在专业内容里穿插「就像你手机突然死机」这种类比,评论区的负面声音少了 60%。

🔗 用「系列专属符号」强化记忆,用户才会认你

系列文章得有自己的「视觉锚点」。不一定是图片,文字符号也行。我们做旅行系列时,每篇开头都用「🌍 第 X 站:XX」,结尾加一句固定 slogan「世界太大,慢慢逛」。有一云的「固定元素设置」能帮你自动植入,不用每次手动加,测试 3 个月后,有用户在评论区刷「🌍来了来了」,这就是记忆点做起来了。

互动设计要贯穿全系列。别只在单篇文章里搞投票,要做长线互动。用有一云的「互动承接」功能,比如第 1 篇让用户投票「下次想看哪个城市」,第 2 篇开头就说「上次 80% 的人选了成都,安排!」。我们做读书系列时,让用户在评论区留「想读却没读完的书」,下一篇就拆解高赞评论里的书,参与感直接拉满。

用户 UGC 内容要及时融进系列。有一云的「UGC 整合器」能自动筛选优质评论和投稿,稍加修改就能变成下一篇的素材。我们做宠物系列时,有用户分享「猫主子拆家后的清理技巧」,我们直接用这个做了第 7 篇,还标注了用户 ID,那位用户拉了 20 多个猫友来关注,这种裂变效果比自己写 10 篇都强。