很多人觉得 10w + 是撞大运,今天写篇热点爆了,下次写同样的却凉了。其实不是的,我见过的稳定出 10w + 的号主,都有个共同点:把每次发布当成 “实验”,用数据复盘代替 “凭感觉”。

我认识个美食号主,前两年靠一篇 “北京胡同里的 10 家脏摊” 爆了 10w+,粉丝涨了 5 万。但接下来半年,写啥都不温不火。她自己也纳闷:同样是探店,同样拍了诱人的图,为啥数据差这么多?

第一个维度:用户行为数据,看 “哪里掉了链子”

打开率低于 5%,别先怪内容,先看标题和封面。我整理过 100 篇 10w + 的标题,发现带 “具体数字”(比如 “3 个方法”“月薪 5 千到 2 万”)、“场景化问题”(比如 “孩子挑食怎么办?”“加班到 12 点,该辞职吗?”)的打开率普遍高 2-3 倍。

完读率是另一个关键。完读率低于 30%,90% 的问题出在开头 3 句话。比如写职场文,一上来就讲 “职场生存法则” 太干,不如说 “上周跟领导吵架被穿小鞋,我用这招反杀了”—— 用具体事件带读者入戏,完读率能提升至少 40%。

转发率才是决定能否破 10w + 的核心指标,没有之一。转发率低于 3%,基本不可能到 10w+。怎么提升?看转发的高峰时段:是在文章中间(说明某个观点戳中了),还是文末(说明互动或福利起作用了)。比如情感号 “深夜发媸”,很多文章转发率高,是因为在文末加了 “转发这篇,给你爱的人看” 这种情感引导。

同样的选题,用不同关键词,效果天差地别。比如写家庭教育,“亲子沟通” 和 “孩子不听话怎么办”,后者的搜索量是前者的 3 倍。每次发完文章,去看后台的 “搜一搜” 来源,记下来哪些关键词带来了流量,下次选题就往这些词上靠。

段落节奏也有数据可循。我对比过同一篇文章的不同版本:分 15 段的比分 5 段的完读率高 27%,每段不超过 3 行的比大段文字的转发率高 19%。别嫌麻烦,复盘时把高完读率的文章拆成段落,数一下每段的字数、换行频率,慢慢就有感觉了。

一篇文章的传播路径,就像多米诺骨牌。有人转发到朋友圈,朋友看到再转发,形成二次、三次传播。后台的 “分享来源” 能看到:是单个用户带来了大量转发(可能是个 KOC),还是某个群聊里突然爆了(可能戳中了群里的共同话题)。

我有个做教育号的朋友,发现有篇文章在 “宝妈互助群” 里传播特别快,后来专门写了一系列 “群聊里宝妈常问的 10 个问题”,每篇转发率都在 15% 以上。传播不是等别人转发,是找到 “愿意帮你转发的人” 和 “他们活跃的地方”。

别觉得复盘很复杂,用好工具,每天花 20 分钟就够了。

基础工具:微信公众号后台的 “数据中心”,这是最核心的。重点看 “单篇图文分析”,里面的打开来源(朋友圈、聊天会话、搜一搜)能告诉你流量从哪来;用户画像(性别、年龄、地域)能帮你精准定位人群。比如发现 70% 的读者是 25-30 岁女性,那标题和案例就多往这个群体的生活场景靠。

进阶工具:新榜、微小宝这类第三方平台,能看同行的爆款数据。比如你做职场号,搜 “职场” 关键词,就能看到最近哪些选题火了,标题结构是什么,甚至能分析出 “哪些号主最近在稳定出 10w+”,偷偷学他们的复盘逻辑。

自制工具:Excel 表格比任何软件都好用。我做了个 “爆款要素表”,每次发完文章就填:标题关键词、打开率、完读率、转发率、高互动段落、用户评论高频词。填够 20 篇,就能明显看出规律。比如我发现,只要标题里带 “亲身经历”,打开率至少比平时高 30%,这就是我的 “隐藏规律”。

案例 1:职场号 “LinkedIn 职场洞察”—— 靠复盘标题,打开率从 3% 提到 12%

他们之前写过一篇《职场中,会说话的人更吃香》,打开率 3.2%,没火。后来复盘时发现,标题太笼统。第二次写类似内容,用了《跟领导汇报工作,说这 3 句话的人,升职最快(附模板)》,打开率直接到 12.5%。

他们的复盘笔记里写:“第一次标题像‘鸡汤’,第二次加了‘具体数字’和‘可落地的模板’,用户觉得‘有用’,才愿意点开。” 之后他们的标题都遵循 “具体问题 + 解决方案” 的结构,打开率再也没低于 8%。

有次他们发了篇《0-3 岁宝宝辅食表,医生都在推荐》,转发率只有 2%。复盘时发现,文末只是简单说 “收藏起来”,没给转发理由。

第二次发同类文章,文末加了 “转发给刚当妈的闺蜜,她会感谢你的”,还附了一张 “辅食周计划表” 的高清图,注明 “转发才能领取”。转发率直接涨到 18%,那篇文章最终破了 20w+。他们总结:用户转发不是因为 “内容好”,是因为 “转发对自己有好处”(比如显得贴心),或者 “对别人有价值”。

早期咪蒙的文章经常被说 “太长”,完读率低。他们做了个实验:把一篇 5000 字的文章拆成 “观点 + 案例 + 金句” 的结构,每 200 字加个小标题,每 3 段插一句 “你是不是也这样?” 的互动。

结果完读率从 28% 提到 65%。他们的复盘结论是:读者不是没耐心读长文,是没耐心读 “找不到重点” 的长文。后来他们的文章,哪怕写 8000 字,也能保持高完读率,就是因为节奏卡得准。

数据不会说谎,用户的每一次点击、每一次停留、每一次转发,都在告诉你 “他们想要什么”。抓住这些信号,比盲目追热点、抄爆款靠谱 100 倍。

下次写完文章,别着急发下一篇,先打开数据后台。相信我,你离 10w + 的距离,可能就差这 20 分钟的复盘。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】📈 10w + 不是偶然,是 “可拆解” 的能力体系

很多人觉得 10w + 是撞大运,今天写篇热点爆了,下次写同样的却凉了。其实不是的,我见过的稳定出 10w + 的号主,都有个共同点:把每次发布当成 “实验”,用数据复盘代替 “凭感觉”。

我认识个美食号主,前两年靠一篇 “北京胡同里的 10 家脏摊” 爆了 10w+,粉丝涨了 5 万。但接下来半年,写啥都不温不火。她自己也纳闷:同样是探店,同样拍了诱人的图,为啥数据差这么多?

第一个维度:用户行为数据,看 “哪里掉了链子”

打开率低于 5%,别先怪内容,先看标题和封面。我整理过 100 篇 10w + 的标题,发现带 “具体数字”(比如 “3 个方法”“月薪 5 千到 2 万”)、“场景化问题”(比如 “孩子挑食怎么办?”“加班到 12 点,该辞职吗?”)的打开率普遍高 2-3 倍。

同样的选题,用不同关键词,效果天差地别。比如写家庭教育,“亲子沟通” 和 “孩子不听话怎么办”,后者的搜索量是前者的 3 倍。每次发完文章,去看后台的 “搜一搜” 来源,记下来哪些关键词带来了流量,下次选题就往这些词上靠。

一篇文章的传播路径,就像多米诺骨牌。有人转发到朋友圈,朋友看到再转发,形成二次、三次传播。后台的 “分享来源” 能看到:是单个用户带来了大量转发(可能是个 KOC),还是某个群聊里突然爆了(可能戳中了群里的共同话题)。

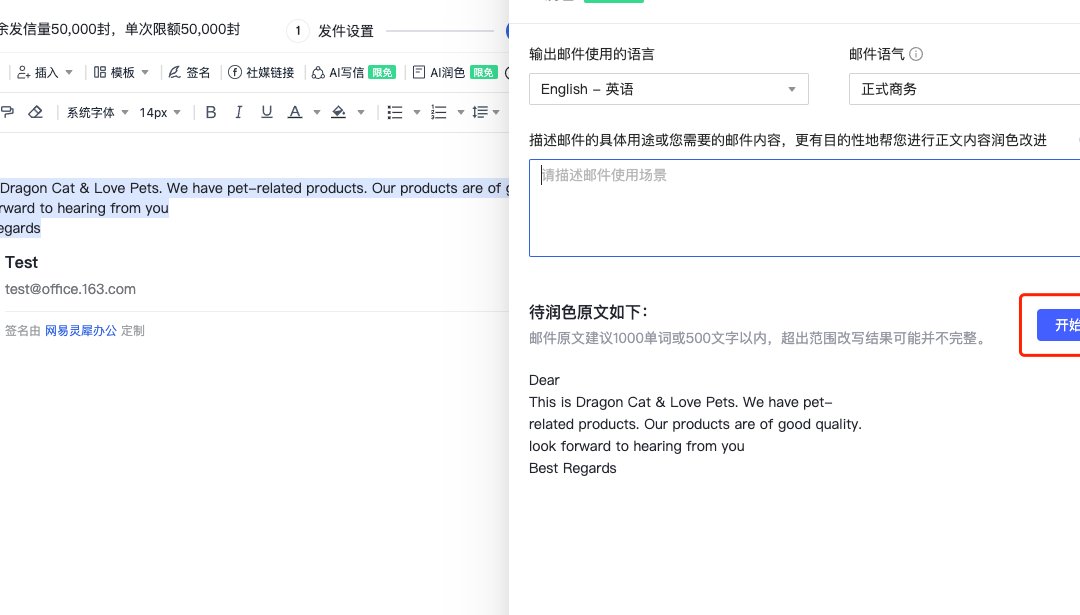

别觉得复盘很复杂,用好工具,每天花 20 分钟就够了。

基础工具:微信公众号后台的 “数据中心”,这是最核心的。重点看 “单篇图文分析”,里面的打开来源(朋友圈、聊天会话、搜一搜)能告诉你流量从哪来;用户画像(性别、年龄、地域)能帮你精准定位人群。比如发现 70% 的读者是 25-30 岁女性,那标题和案例就多往这个群体的生活场景靠。

案例 1:职场号 “LinkedIn 职场洞察”—— 靠复盘标题,打开率从 3% 提到 12%

他们之前写过一篇《职场中,会说话的人更吃香》,打开率 3.2%,没火。复盘时发现,标题太笼统。第二次写类似内容,用了《跟领导汇报工作,说这 3 句话的人,升职最快(附模板)》,打开率直接到 12.5%。

有次他们发了篇《0-3 岁宝宝辅食表,医生都在推荐》,转发率只有 2%。复盘时发现,文末只是简单说 “收藏起来”,没给转发理由。

早期咪蒙的文章经常被说 “太长”,完读率低。他们做了个实验:把一篇 5000 字的文章拆成 “观点 + 案例 + 金句” 的结构,每 200 字加个小标题,每 3 段插一句 “你是不是也这样?” 的互动。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】