📊 为什么你的查重报告和学校差那么多?

每年毕业季都能看到不少学生吐槽。自己用 A 平台查出来重复率 12%,学校用 B 系统查直接飙到 30%。不是平台故意坑人,问题大概率出在数据库差异上。

学术数据库就像超市货架,不同平台收录的文献范围天差地别。知网的核心优势在中文期刊和学位论文,尤其是近五年的硕士博士论文更新极快。万方则在会议论文和年鉴数据上更全。维普的特色是科技期刊和外文翻译文献。你用维普查论文,学校用知网,相当于你在便利店核对采购清单,学校却拿着沃尔玛的库存表检查,结果能一样吗?

更麻烦的是数据库的更新频率。有些小众平台半年才更新一次文献库,而学校用的主流系统可能每周都在新增数据。你 3 月查的结果,到 5 月答辩时,数据库里已经多了几百篇和你选题相似的最新论文。这种时间差导致的重复率波动,可能直接让你从 “安全区” 掉进 “风险区”。

🔍 数据库差异到底能造成多大影响?

去年帮一个学生看论文,他自己用某免费平台查重复率 8%,信心满满提交学校。三天后收到通知,知网检测重复率 27%。仔细比对两份报告才发现,他引用的五篇核心文献,免费平台根本没收录。

这种 “漏检” 情况太常见了。某 985 高校图书馆做过测试,用同篇论文在三个主流平台检测,结果差异最大能到 23%。其中有篇关于人工智能的论文,在侧重理工科的数据库里重复率 15%,在偏文科的系统里却只有 7%,只因后者缺少大量相关领域的外文会议论文。

更隐蔽的是 “假阳性” 问题。有些数据库会把正常引用的法律法规、标准条款也算作重复。比如法学专业学生,引用民法典条文很容易被某些系统标红,但学校用的数据库可能对这类内容有特殊处理。这种差异不是改论文能解决的,选对数据库才是关键。

🎯 学校为什么执着于特定数据库?

高校选择查重系统时,考量的可不只是价格。教育部对学术不端检测有明确标准,要求数据库必须覆盖本学科核心文献。比如师范类院校偏爱知网,因为它收录了几乎所有教育类核心期刊。理工类高校可能会搭配万方,看重其工程类专利文献的收录量。

还有个现实原因是学术资源的独家授权。知网和很多高校、科研机构签了独家协议,某些领域的文献只有它能收录。学校没得选,只能用这个系统。你非要用其他平台,相当于放弃了最关键的比对依据。

别忘了学校的自建库。很多高校会把本校往年的优秀论文、校内期刊纳入自建数据库。这些内容外面的商业平台根本拿不到。你用外面的系统查得再仔细,也躲不过学校自建库的 “暗箭”。

💡 怎么确认学校用的数据库?

最直接的方法是看教务处发的检测通知,里面通常会明确标注使用的系统名称。如果没写,直接问辅导员或系主任,这不算敏感问题。

往届学长学姐的经验也很重要。同一所学校同一个专业,连续三年用同一系统的概率超过 90%。可以在年级群里问问去年毕业的学长,他们的查重报告上会有明确标识。

实在不确定的话,注意观察学校提供的免费检测次数。大部分高校会给每位毕业生 1-2 次免费知网检测机会,这种情况下学校最终检测肯定用知网。要是学校只给万方的免费额度,那结果就很明显了。

🚨 这些 “省钱” 操作其实在踩坑

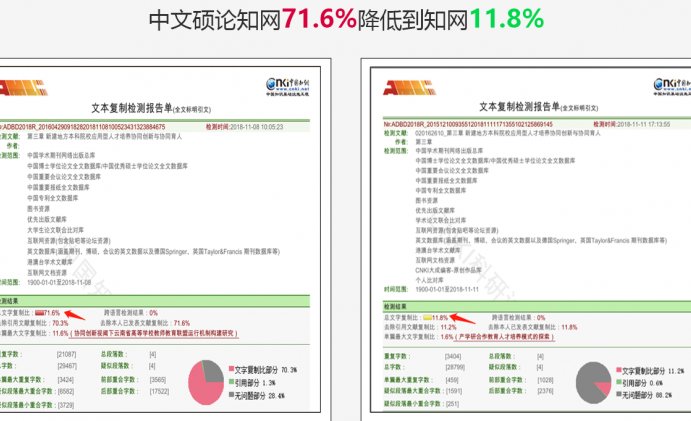

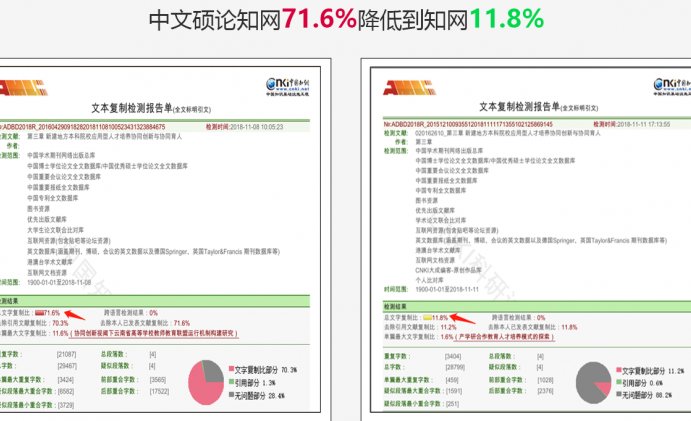

不少学生图便宜,用网上的 “知网分解版” 检测。看似和学校用的系统名字一样,实际上数据库被阉割了。分解版缺少近三年的硕士论文库,查硕论的话结果能差出 15% 以上。

还有人迷信 “跨平台降重”。先用 A 系统查,改到合格再用 B 系统查,以为这样就能万无一失。其实是白费功夫。不同系统的算法逻辑不同,A 系统标红的地方,B 系统可能根本不认为是重复;你花大力气修改的内容,可能刚好撞上 B 系统的敏感阈值。

最危险的是用免费查重工具做最终检测。这些平台要么数据库极小,要么用过时的文献库。有学生用某免费平台查完重复率 5%,结果学校检测 38%,直接延迟答辩。省下几十块钱,耽误的可是一整年时间。

✅ 正确的查重姿势应该这样

定稿前至少要做两次检测。第一次用和学校相同的系统,摸清重复率分布。第二次在修改完之后,换个补充性数据库再查(比如学校用知网,你可以补充查一次万方),防止遗漏某些特殊文献。

注意检测时间。最好在学校正式检测前一周内完成最后一次自查。数据库每周都在更新,太早查没意义。

要是学校提供免费检测次数,别随便用。先自己花钱查一次改到位,最后用学校的额度做最终确认。这是最稳妥的做法。

记住,查重不是为了应付学校,而是为了确保自己的论文真正原创。选对数据库,不仅能避免不必要的麻烦,更能帮你发现那些自己都没意识到的引用问题。毕竟,学术诚信才是毕业的第一块敲门砖。