🔍2025 年毕业论文新规|AIGC 内容检测成为标配你准备好了吗

🔥新规落地:多校明确 AIGC 检测硬指标

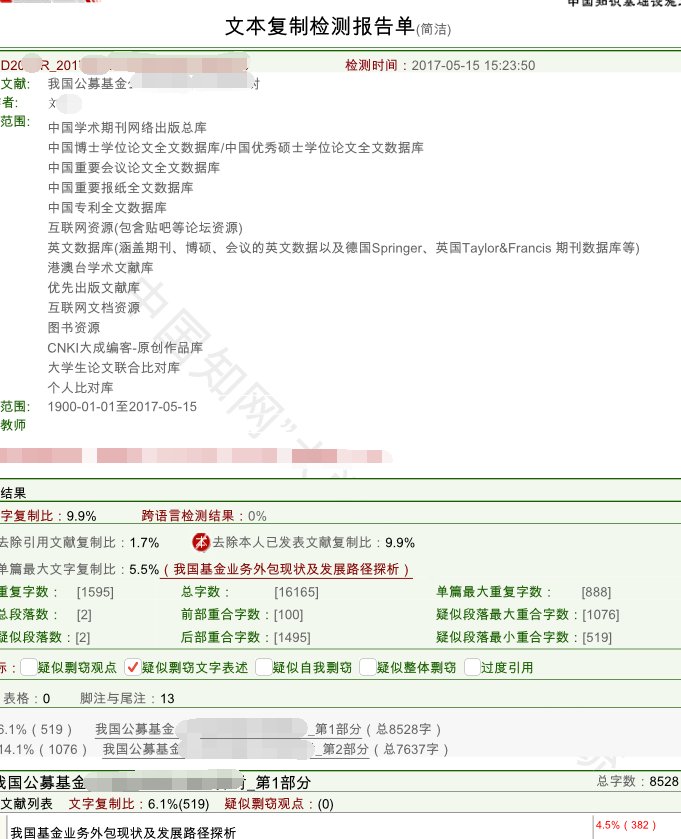

今年多所高校发布的毕业论文管理通知里,AIGC 检测正式成为标配环节。像河北民族师范学院就规定,2025 届毕业生的论文要通过 “维普 AIGC 检测系统”,全文疑似 AIGC 生成比例不能超过 30%。巢湖学院也在通知里强调,所有过程性资料都得录入系统,文字复制比文科建议控制在 10% 以内,理工科 15% 以内,同时要对 AI 生成内容进行专项检测。中国民用航空飞行学院更是把 AIGC 生成比例的合格线定到了 40%,超过这个数就取消答辩资格。

从这些规定能看出,高校对 AIGC 的监管从 “可用不可用” 转向了 “可测可控”。维普、知网这些主流检测平台,都推出了专门的 AIGC 检测模块,能识别 ChatGPT、豆包等 40 多种国内外大模型的生成内容。而且检测范围还挺广,从封面、摘要到正文、参考文献,几乎涵盖了论文的所有部分。

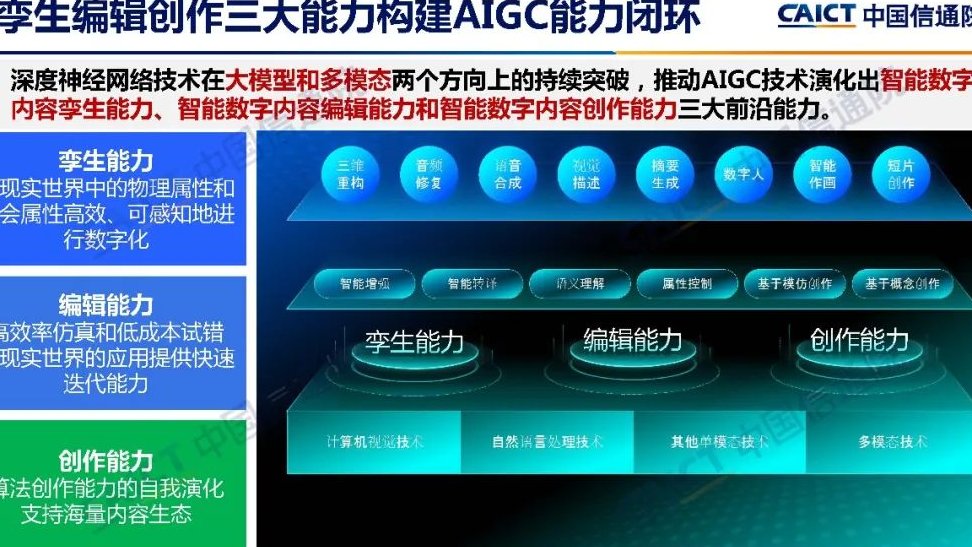

🛠️技术解析:三大检测路径如何识别 AI 痕迹

目前市面上的 AIGC 检测工具,主要依靠三种技术路径。第一种是模型训练分类器法,就是收集大量人类创作和 AI 生成的文本,训练出一个能区分两者的分类器。不过这种方法有个问题,训练数据可能覆盖不全,像一些专业领域的文本,检测准确率就会受影响。

第二种是零样本分类器法,不需要提前训练模型,直接利用已有的大模型抽取文本特征。比如西湖大学研发的 Fast - DetectGPT,通过分析语义连贯性、句法突变点等指标,检测速度比传统工具快 340 倍,准确率还能提升 75%。但它也有局限性,要是遇到未知源模型生成的文本,可能就不太准了。

第三种是文本水印法,在 AI 生成内容的时候就嵌入肉眼看不见的水印。这种方法准确率挺高,可水印容易被人为移除,实用性打了折扣。现在很多商用工具会把这几种技术结合起来,像 MitataAI 检测器,能同时从语义、句法、概念密度三个维度分析,有效降低误判率。

🚫风险预警:这些写作习惯容易触发检测红线

有些学生可能觉得,把 AI 生成的内容改改句子结构就能蒙混过关,其实没那么简单。检测工具会通过很多细节来识别 AI 痕迹。比如 AI 生成的文本,用词习惯和人类不太一样。像英语学术论文里,AI 就特别爱用 “delve” 这个词来润色。在中文写作中,AI 生成的摘要往往逻辑太工整,归纳总结的痕迹明显,和人类写的那种个性化摘要差别挺大。

还有句式结构也很关键。如果论文里排比句、并列句特别多,或者分点论述的套路太固定,就容易被判定为 AI 生成。四川师范大学的学生贾悦就有过这样的经历,她论文的文献综述部分因为分点太多,AI 率直接超标,后来改成了长句概括才通过。另外,AI 生成的文本在逻辑上可能会有断层,概念之间的衔接不够自然,这也是检测的重点。

💡应对策略:四步打造低 AI 率论文

第一步,选题阶段就要避免依赖 AI。现在很多高校要求毕业论文选题得有一定的创新性和实践性,像巢湖学院就规定工科论文 90% 要在工程实践中完成,文科也得达到 75%。自己多去做调研、实验,收集一手数据,能从源头上降低 AI 生成的比例。

第二步,写作过程中合理使用 AI 辅助。可以用 AI 帮忙检索文献、整理数据,但研究设计、结果分析这些核心部分,必须自己独立完成。中国民用航空飞行学院就明确规定,研究方案设计、创新性方法设计等关键环节,禁止使用 AI 工具。

第三步,初稿完成后先自查。推荐用 MitataAI 这样的工具,它能实时检测并给出修改建议,比如在方法学章节保持专业术语,在文献综述部分加强语义重构,灵活调整改写力度。终稿阶段再用知网、维普等权威平台复核,确保万无一失。

第四步,答辩前做好充分准备。要是检测结果显示 AI 率偏高,也别慌。可以像西南交通大学的学生刘昱楷那样,通过调整句式结构、增加个性化表达来降低 AI 特征值。同时,要准备好相关的过程材料,比如调研记录、实验数据等,向答辩委员会证明论文是自己独立完成的。

⚖️争议焦点:技术标准与学术本质的博弈

虽然 AIGC 检测成了新规,但这项技术还不够成熟。中国人民大学的董晨宇副教授就遇到过尴尬事,他团队花 3 年时间写的论文,居然被检测系统判定为 “高度疑似 AI 生成”。更夸张的是,把《滕王阁序》《岳阳楼记》这些经典名篇输入检测工具,AI 率超过了 50%。这说明检测工具可能把一些人类写作的典型特征,误当成了 AI 痕迹。

还有一个问题,检测标准不够统一。有的高校把 AIGC 生成比例的合格线设为 30%,有的设为 40%,而且不同学科的要求也不一样。像医学类论文,维普检测的精准度更高,而工程类论文,万方的数据库更有优势。这就导致学生可能得根据学校和学科的要求,选择不同的检测工具,增加了毕业的难度。

专家们也呼吁,不能把检测工具作为判定学术诚信的唯一标准。同济大学法学院的张韬略教授就建议,高校应该更多地引导学生合理使用 AI,培养他们的创新思维,而不是单纯依靠技术手段。毕竟,学术能力的核心是独立思考和解决问题,这是 AI 永远替代不了的。

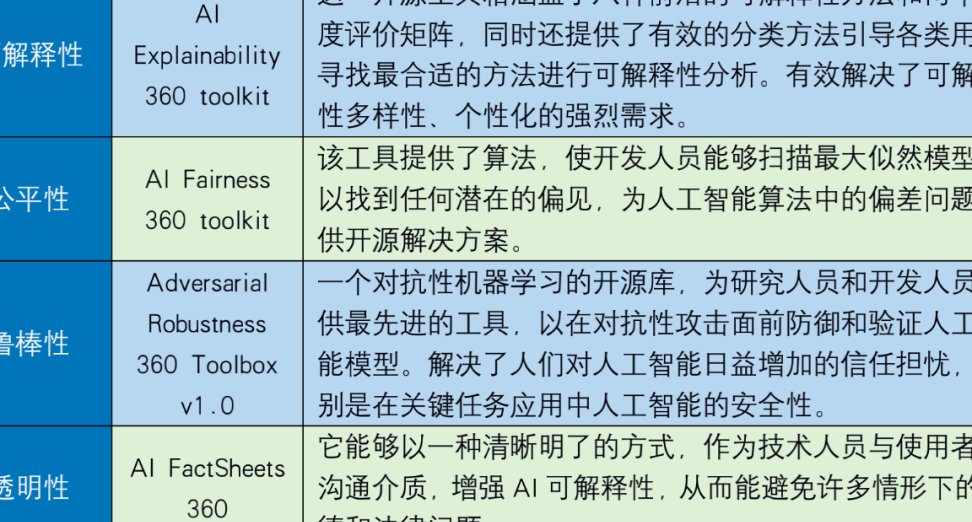

📚工具推荐:主流检测平台对比与选择

| 工具名称 | 核心优势 | 适用场景 |

|---|

| MitataAI 检测器 | 支持 40 多种语言,能三维度分析文本,还有智能降重功能 | 初稿自查和日常修改 |

| Turnitin AIGC 检测 | 英文文献比对库强大,国际认可度高 | 英文论文检测 |

| 知网 AIGC 检测 | 中文文献覆盖率第一,检测报告有法律效力 | 终稿权威复核 |

| 维普 AIGC 检测 | 医学类文献识别精准,支持批量检测 | 医学、社科类论文 |

| 万方 AIGC 检测 | 工程类文献数据库最全,适合专利文本检测 | 工科论文 |

对于大多数学生来说,比较合理的策略是分层检测。初稿阶段用 MitataAI 实时检测并修改,终稿再结合知网或维普的权威报告。要是论文涉及专业领域,比如医学或工程,还可以用万方、维普的专项检测功能。