最近总有人问,知网查重到底能不能查出用的是哪个 AI 工具?比如用了 ChatGPT 或者文心一言写的论文,知网报告会明确标出来吗?这问题看似简单,其实藏着不少门道。今天就掰开揉碎了说,让你彻底弄明白知网在 AI 检测这块的真实能力。

🕵️♂️ 知网查重的 AI 检测原理,其实和你想的不一样

知网这两年确实升级了 AI 检测功能,但它的核心逻辑和我们想象的 “识别具体工具” 完全不同。它不是像查字典那样,把文本和已知的 AI 工具输出库做比对。真实情况是,知网更像是在分析文字的 “AI 特征”—— 比如句式的规律性、词汇的重复模式、逻辑跳跃的合理性等等。

举个例子,人类写东西时难免会有重复的口头禅,或者在论述时出现轻微的逻辑反复。但 AI 生成的文本往往更 “完美”,句子结构整齐,词汇难度均匀,反而显得不自然。知网就是通过捕捉这些特征来判断文本是否有 AI 参与创作。

但这里有个关键问题:所有 AI 工具生成的文本,在底层特征上其实很相似。就像不同品牌的可乐,味道再像也有细微差别,但普通人很难分辨。知网目前的技术,还做不到精准定位到 “这是用 ChatGPT 写的” 还是 “这是用 Claude 生成的”。它能告诉你 “可能有 AI 参与”,但给不出具体工具名称。

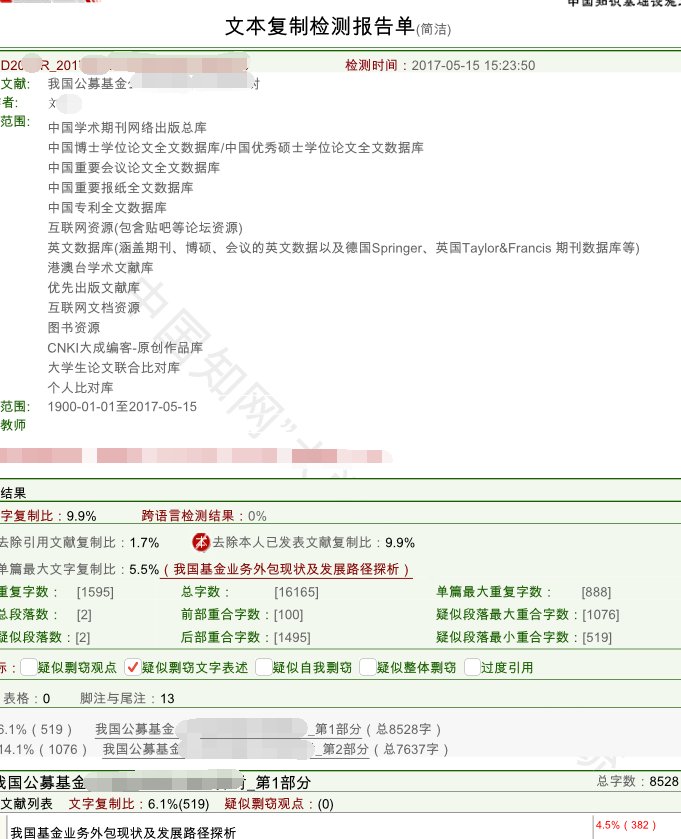

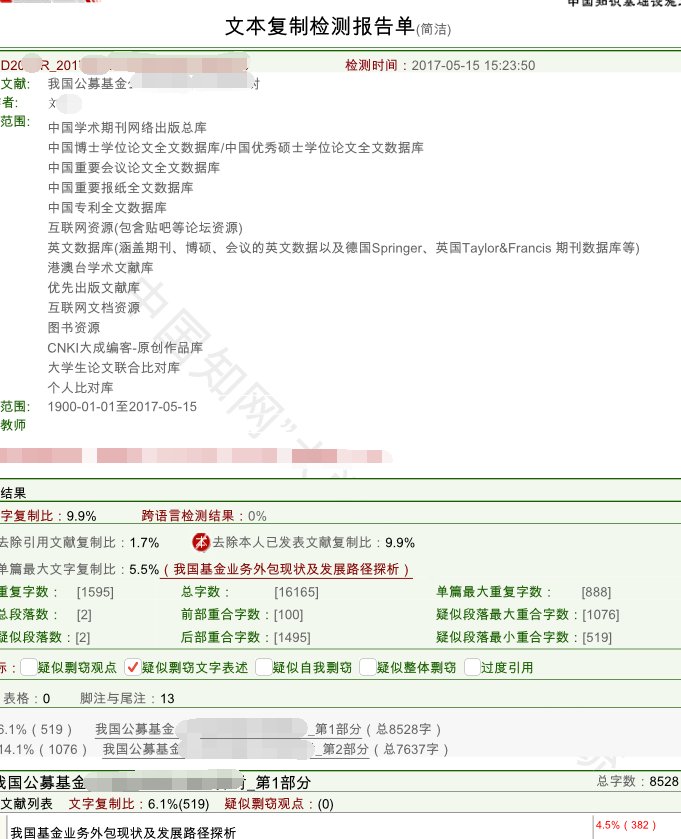

📊 检测报告里的关键指标,你真的看懂了吗?

打开知网的检测报告,很多人盯着 “AI 生成概率” 那个数字就慌了神。其实报告里藏着更多有用信息,得学会综合判断。

“文本片段相似度” 比整体概率更值得关注。如果某段话的 AI 特征值特别高,可能是因为你直接复制了 AI 的输出。但如果只是整体概率偏高,说不定是你的写作风格比较规整,被系统误判了。

还有个容易被忽略的点:报告里的 “人工复核建议”。当系统检测到疑似 AI 生成内容时,会标出来让人工确认。这说明知网自己也承认,AI 检测不是 100% 可靠,最终还是需要人来判断。

别轻信网上说的 “超过多少概率就会被认定为 AI 写作”。不同学校、不同期刊的标准天差地别。有的地方卡 30%,有的地方 50% 也能过。最靠谱的办法是直接问自己的导师或编辑部,他们的判断才是决定性的。

🔍 为什么查不出具体 AI 工具?技术瓶颈在哪?

想让系统识别具体的 AI 工具,前提是得有一个包含所有 AI 工具输出样本的数据库。但问题是,AI 工具每天都在更新迭代。今天刚收录了 ChatGPT-4 的特征,明天它就升级到 5.0 了,数据库永远追不上工具的进化速度。

而且,不同 AI 工具的输出正在变得越来越像。为了更贴近人类写作,现在的 AI 都在刻意模仿人类的表达习惯,减少自身特征。结果就是,ChatGPT 和文心一言写出来的东西,在系统眼里差异越来越小。

还有个更深层的技术难题:AI 生成的文本没有 “数字指纹”。就像每个人的字迹有独特性,AI 生成的内容却可以被轻易修改。稍微调整几个词,换种句式,就能大幅改变文本的特征值,让系统很难追踪来源。

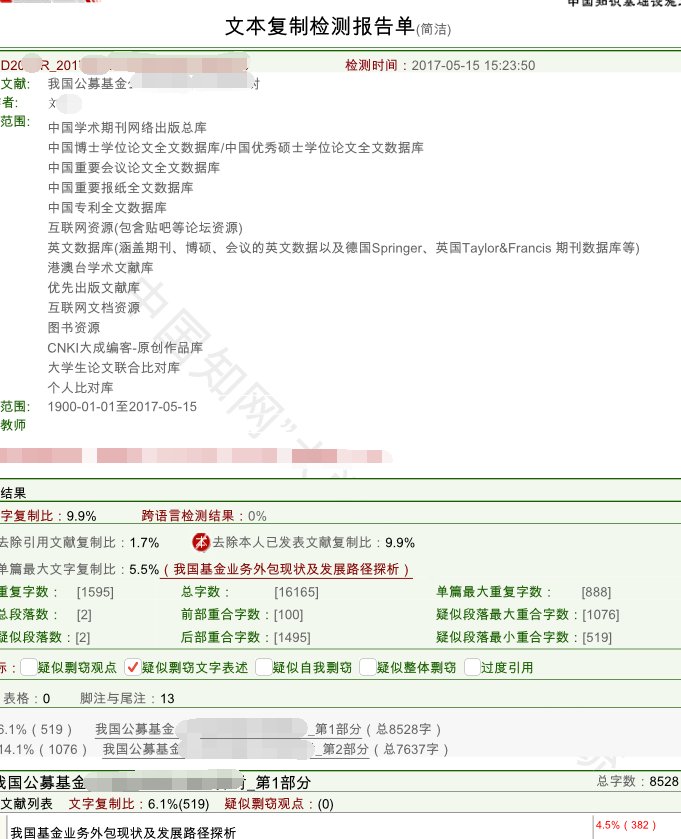

💡 实际案例告诉你,报告该怎么用

去年有个学生的论文,知网检测显示 AI 生成概率 62%,吓得他连夜重写。后来仔细看报告才发现,高概率主要来自摘要部分 —— 他为了省事,直接用 AI 写了摘要,又没怎么修改。正文部分的 AI 概率其实只有 18%。

这说明什么?报告要分段看,不能只看整体数值。重点关注那些标红的片段,想想自己是不是确实用了 AI,或者只是写作风格比较规整。

还有个案例更有意思。有位老师的论文 AI 概率高达 70%,但他发誓全是自己写的。后来发现,他常年写学术论文,句式特别规范,逻辑极其严谨,反而被系统误判了。这时候,人工复核就显得格外重要。

所以说,拿到报告先别慌。先逐段分析,结合自己的写作过程判断。真有问题就修改,没问题就准备好说明,大多数情况下,学校都会听取合理的解释。

🚫 别被这些误区坑了!关于 AI 检测的真相

网上流传着各种 “避坑指南”,其实很多都是误区。比如有人说 “用小众 AI 工具就查不出来”,这纯属想当然。不管大众还是小众,AI 生成的文本特征是共通的,知网检测的是这些共性特征,不是看工具名气大小。

还有人信 “把 AI 生成的内容打乱顺序就安全了”。太天真了。系统看的不只是语序,还有词汇搭配、逻辑结构等深层特征。简单打乱反而可能让逻辑更混乱,更容易被识别。

最可笑的是 “中英文翻译法躲避检测”。先让 AI 写英文,再翻译成中文,以为这样就能瞒天过海。其实这种文本的翻译腔特别重,反而会被系统标记为 “异常表达”,风险更高。

记住,没有绝对安全的 “作弊方法”。与其花心思钻空子,不如好好利用 AI 作为辅助工具,最终还是要自己动脑修改、整合,让内容真正成为自己的东西。

🔮 未来 AI 检测会更精准吗?我们该怎么应对?

知网的 AI 检测技术肯定会不断升级。据说下一代系统会引入更复杂的语义分析,不仅看表面特征,还会理解内容的深层逻辑。但即便如此,要精准识别具体的 AI 工具,短期内还是很难实现。

对我们来说,与其担心被检测出来,不如学会正确使用 AI。把它当成查资料、列提纲的助手,而不是直接代写的工具。写完后一定要逐句修改,加入自己的案例和思考,让文本带上明显的 “人类痕迹”。

另外,多了解自己学校或期刊的具体要求。有的地方对 AI 检测卡得很严,有的地方则相对宽松。提前做好准备,有针对性地调整写作策略,比盲目焦虑有用得多。

最后想说,AI 只是工具,关键还是看使用者的态度。合理利用能提高效率,滥用则会失去写作的意义。与其纠结怎么躲过检测,不如专注于提升自己的写作能力 —— 这才是应对一切检测最靠谱的办法。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味