拆解仿写这事儿,很多人都做过。但真正能把别人的东西变成自己的,没几个。不是方法不对,就是少了关键的转化步骤。今天就掰开揉碎了说,怎么让拆解仿写的每一分力气都不白花,真正变成自己笔下的功夫。

🛠️ 拆解不能只看 “表面功夫”,得挖 “底层逻辑”

很多人拆解文章,就看看人家用了什么例子,用了什么好词。这没用。就像看别人做菜,光记着放了盐还是糖,不知道火候和调味比例,照样做不出那味儿。

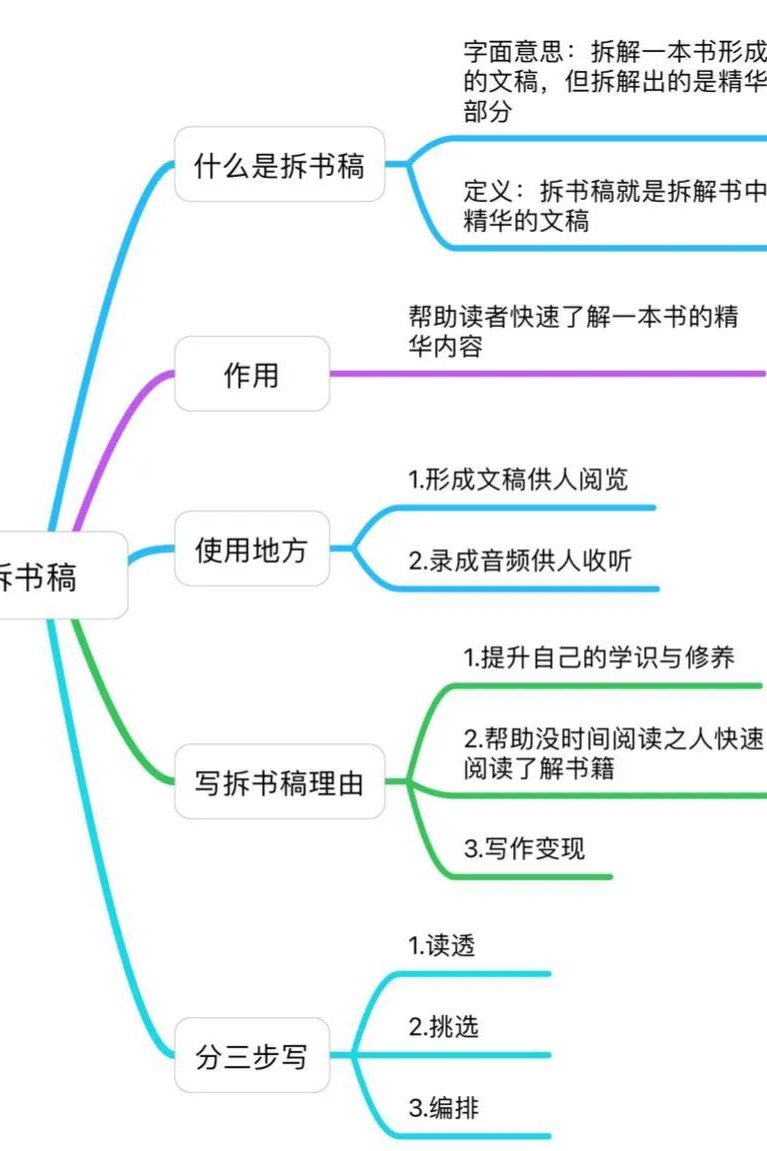

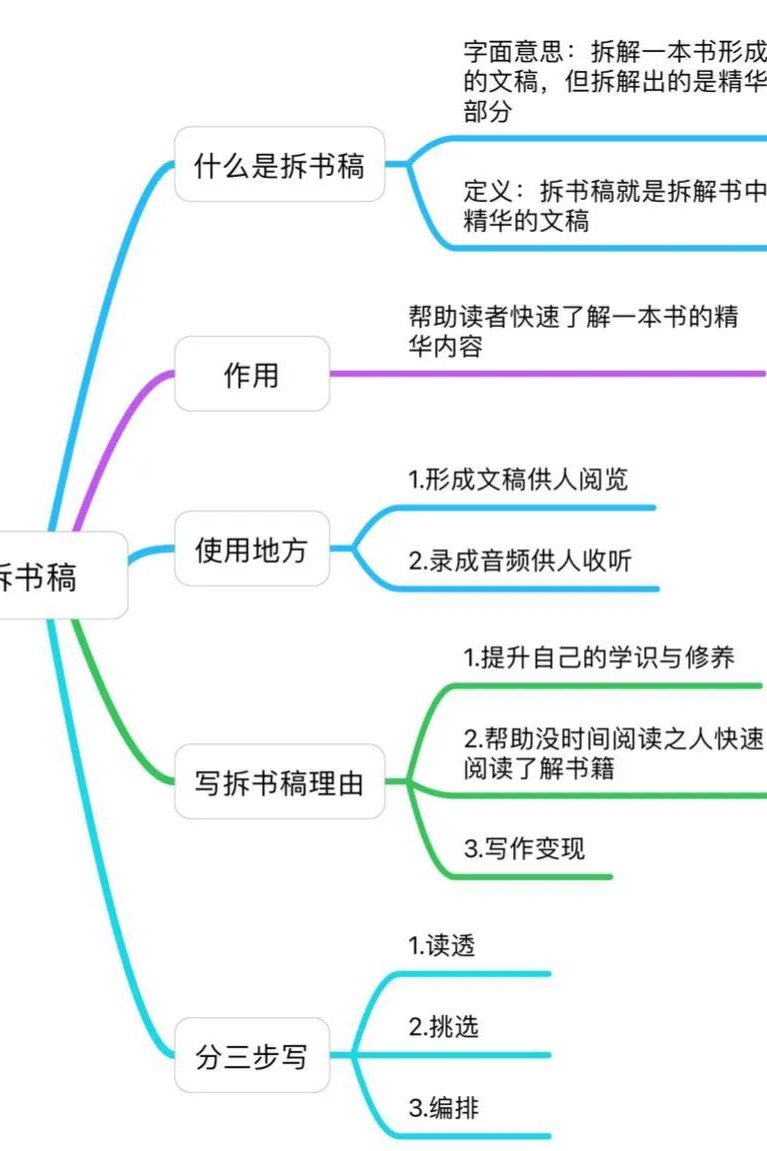

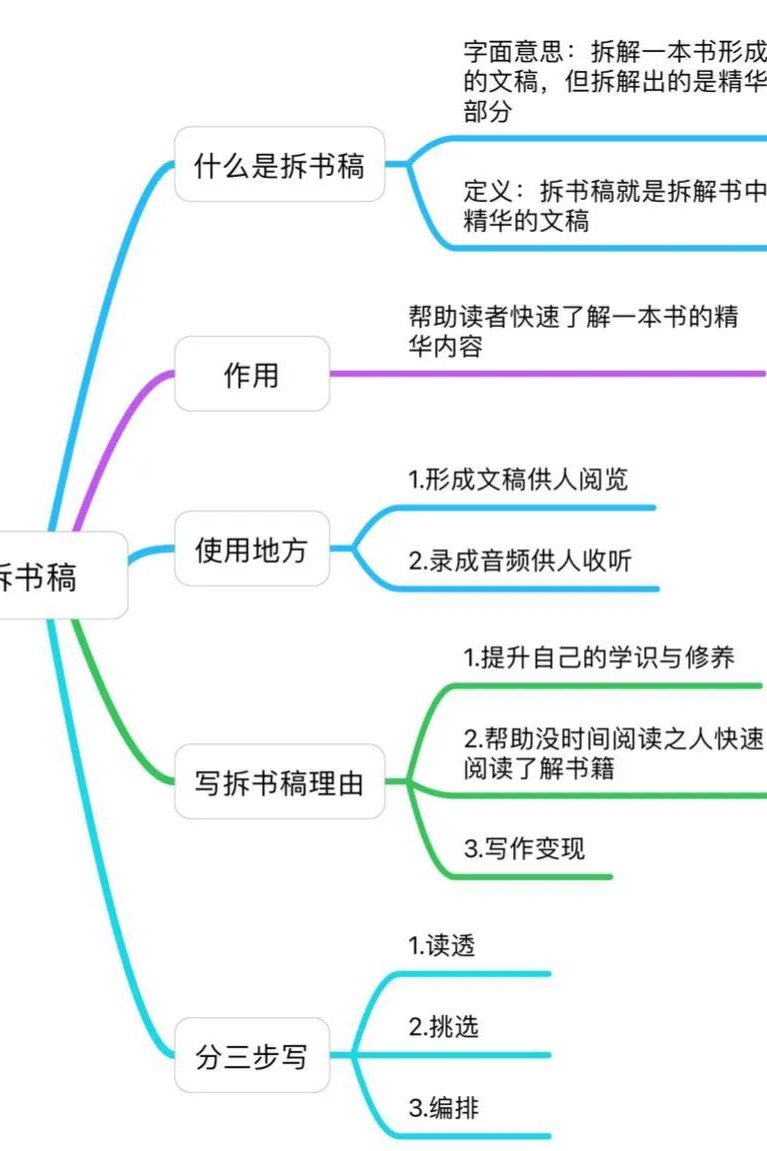

得先拆结构。不管是短文还是长文,都有骨架。开头是怎么勾人的?是抛个悬念,还是摆个痛点?中间论点是怎么铺的?每个论点用什么支撑?数据、案例还是道理?段落之间怎么过渡的?是用关联词,还是用一个共同的话题串起来?结尾是升华主题,还是给个行动指引?把这些一条条列出来,甚至画成思维导图,你才能看清文章的 “骨架”。

然后拆 “表达逻辑”。同样一件事,有人说出来没人听,有人说出来大家都点头。差别就在逻辑。比如讲一个观点,是先摆现象再分析原因,还是先给结论再找证据?是正反对比着说,还是层层递进?这些逻辑藏在句子和段落的衔接里,得一句句捋。

还要拆 “用户视角”。作者是写给谁看的?学生?职场人?宝妈?不同的读者,用词、语气、举的例子完全不一样。你得琢磨,作者为什么用这个例子而不是那个?为什么这里说得通俗,那里又有点专业术语?这背后是对用户需求的精准把握,这才是最该学的。

✍️ 仿写不是 “复制粘贴”,要做 “变形手术”

仿写最容易踩的坑,就是换几个词,换个例子,以为这就是仿写了。错了。这顶多算 “改写”,练不出真本事。

得先 “照葫芦画瓢”。拿一篇结构清晰的文章,用同样的框架,写一个完全不同的主题。比如人家用 “问题 - 原因 - 解决办法” 写了职场焦虑,你就用同样的结构写育儿焦虑。开头怎么引,中间分几点,结尾怎么收,都严格照着来。这一步是练 “手感”,让身体记住好结构的 “形状”。

然后 “偷梁换柱”。框架不变,把别人的论证方法换成自己的。比如原文用数据论证,你就换成案例论证;原文用正面例子,你就用反面例子。这一步是为了摆脱对原文内容的依赖,逼着自己用新素材填充旧框架。

还要 “改头换面”。试着改变文章的语气和风格。原文是严肃的,你就写成轻松的;原文是口语化的,你就写成稍微正式点的。同一个意思,用不同的表达方式说出来,这才能把别人的 “壳” 变成自己的 “肉”。

🔄 内化的核心,是 “刻意练习 + 反馈迭代”

拆也拆了,仿也仿了,怎么才算变成自己的?关键在 “用”。不用,学再多都是别人的。

每天留 10 分钟 “即时转化”。看到一篇好文章,拆解完别急着放过去。马上想,这个结构我明天写 XX 主题能用吗?这个开头方式,我下次写朋友圈文案能不能试试?比如看到人家用 “如果... 就...” 的句式开头,马上在心里用自己的主题套一遍。次数多了,就像条件反射一样,看到技巧就知道怎么用。

每周做一次 “集中复盘”。把这一周仿写的东西拿出来,和原文对比。不是比谁写得好,是比 “哪里不一样”。我为什么这里用了长句?原文为什么用短句?我这个例子和论点的贴合度,比原文差在哪里?把这些不一样的地方记下来,分析原因,下次写的时候刻意调整。

还要 “跨界迁移”。别光在一个领域练。把写文章的技巧用到说话里,用到发消息里。比如学了 “总分总” 结构,跟同事汇报工作的时候也试试:先说好消息,再分点说过程,最后说下一步计划。技巧用的场景越多,就越容易变成本能。

🧠 建立 “个人技巧库”,拒绝 “狗熊掰棒子”

很多人学东西,学一个忘一个,就是因为没有自己的 “仓库”。拆解仿写的收获,得及时存起来,不然过几天就忘了。

准备一个笔记本或者文档,专门记 “好用的技巧”。不用太复杂,分类记就行。比如 “开头技巧” 下面,记 “用反问句:你有没有过... 的经历?”“用数据:据统计,70% 的人都...”;“过渡句技巧” 下面,记 “从一个话题转到另一个:说到 XX,就不得不提 YY”。

每个技巧后面,附一个自己仿写的例子。光记技巧没用,看着自己写的例子,才知道当时是怎么理解和运用的。比如记了 “结尾升华法”,就附一句自己写的:“职场焦虑不可怕,可怕的是不敢直面它。愿我们都能在焦虑里,找到成长的勇气。”

定期翻一翻,把重复出现的技巧标出来。这些是你用得顺手的,也是最适合你的,可以重点打磨。那些记了但很少用的,要么是暂时用不上,要么是没理解透,挑几个出来再练练。

🚫 避开这 3 个坑,少走半年弯路

很多人卡在 “内化” 这一步,不是能力不够,是踩了坑还不知道。

别贪多。一天拆一篇长文,不如一周吃透一篇短文。拆 10 篇文章,每篇都只看个大概,不如把 1 篇文章拆 10 遍,从结构到用词,从逻辑到情感,挖得越深,收获越大。

别害怕 “不像”。刚开始仿写,写得不如原文好,甚至有点四不像,太正常了。这说明你在尝试用自己的方式理解,总比一模一样抄下来强。哪怕只有一句话写得有自己的味道,也是进步。

别脱离 “真实需求”。学技巧是为了更好地表达自己,不是为了模仿而模仿。如果一篇文章的风格和你平时说话的样子完全不符,再火也别硬学。硬学的东西,永远变不成自己的。

💡 最后一句大实话

拆解仿写就像学游泳,看别人游 100 遍,不如自己下水扑腾 10 遍。关键不在 “拆得多像”“仿得多像”,而在每一次拆和仿之后,多问自己一句:“这个东西,我下次怎么用?” 用着用着,就成自己的了。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】