🎯 定位要像针一样尖,扎进用户的 “信息盲区”

别总想着做 “万能钥匙”,公众号的黄金时代早过了。现在用户关注列表里躺着几十个号,能被点开的,一定是 “想到某件事就必须找它” 的那种。去年我见过一个做 “古籍修复小知识” 的号,粉丝才 8 万,但打开率稳定在 35% 以上 —— 因为它只讲 “怎么用家里的材料修复泛黄的老照片”“民国线装书的装订步骤” 这类冷知识,网上搜不到系统内容。

用户的 “信息盲区” 不是真的没人知道,而是没人用 “用户能听懂的语言” 系统化输出。比如同样讲职场,别人都在说 “PPT 技巧”“汇报话术”,你可以聚焦 “体制内新人怎么应对领导突然的抽查”“互联网大厂的‘会议黑话’背后的真实意图”。越具体,越容易成为用户 “遇到这类问题第一个想起” 的存在。

测试定位是否精准有个笨办法:随机找 3 个目标用户,让他们用一句话描述你的公众号。如果三个人说的不一样,或者提到的点和你想的偏差很大,说明定位还在 “飘着”。真正的好定位,应该让用户产生 “这就是为我量身定做” 的错觉。

💎 内容要有 “拆礼物” 的惊喜感,藏住但别藏死

现在的读者早就不满足于 “一篇文章讲透一个道理” 了。他们需要的是 “读的时候有新发现,读完还能挖出点余味”。就像拆礼物,第一层是包装,第二层是礼物本身,第三层可能是一张手写卡片 —— 内容也要有这种层次感。

我关注的一个美食号,写 “老北京炸酱面”,第一层讲做法,第二层讲 “为什么六必居的黄酱最适合”,第三层藏了个 “民国时北平小贩挑着担子卖炸酱面的吆喝录音”(放在文末的阅读原文里)。这种 “显性内容有干货,隐性内容有彩蛋” 的设计,让它的文章完读率比同类号高 20%。

但 “藏” 要有度。有个情感号试过把核心观点藏在文末的 “留言区置顶”,结果阅读量掉了一半。用户没耐心像寻宝一样找重点,你得把 “正餐” 摆在明面上,“甜点” 藏在餐具旁边 —— 比如在文章中间插一句 “这个案例的完整数据在我们的粉丝群里,进群报暗号 XXX 就能领”,既勾着用户互动,又不影响核心阅读体验。

🔄 互动不是 “点赞抽奖”,是和粉丝 “搭伙过日子”

别再做 “关注满 1000 抽口红” 这种无效互动了。真正的粘性来自 “粉丝觉得自己参与了账号的成长”。有个职场号搞过 “粉丝选题众筹”,让读者投票选下周的选题,得票最高的选题,作者会在文末感谢 “由 @张三 提议,@李四 补充完善”—— 这种 “被看见” 的感觉,比抽奖更能留住人。

互动要 “轻但频繁”。每天花 10 分钟在留言区回复 3-5 条评论,比每周搞一次 “问答专场” 效果好。回复的时候别用 “感谢支持” 这种模板化语言,试试 “你说的这个情况,我上周刚遇到,后来是这么解决的……” 把自己当成粉丝的 “网友”,而不是 “小编”。

可以建立 “分层互动体系”:普通粉丝靠留言区日常聊天,活跃粉丝拉进微信群深度交流,核心粉丝甚至可以参与内容创作 —— 比如让他们提供身边的案例,文章发表时署上他们的名字。就像搭伙过日子,有人负责买菜,有人负责做饭,谁都不觉得自己是外人。

🎭 人设要 “有缺点”,完美的账号没人敢亲近

你见过哪个朋友是完美的?没有。所以公众号也别装 “人生导师”“行业权威”。有个财经号作者总在文章里说 “这个领域我也是刚入门,可能说的不对,欢迎指正”,反而比那些 “断言式” 的账号更受欢迎 —— 因为读者觉得 “他和我一样在学习,不是在教育我”。

人设的 “缺点” 要和定位相关。职场号可以说 “我开会总紧张,每次都要提前写逐字稿”;美食号可以说 “我炒青菜总糊锅,后来发现是火候没掌握好”。这些小瑕疵不会影响专业度,反而会让用户觉得 “原来他也有这种小问题,挺真实的”。

但 “缺点” 不能触碰底线。比如情感号不能说 “我经常出轨”,育儿号不能说 “我懒得陪孩子”。要选那些 “无伤大雅又能引起共鸣” 的小毛病,就像脸上的痣,长对了位置反而成了特色。

🚀 分享按钮藏在 “情绪钩子” 里,别让用户 “理性思考”

用户分享文章,从来不是因为 “这篇文章写得好”,而是因为 “分享之后能让别人觉得我很厉害 / 很有品味 / 很懂他”。所以你的内容里必须埋好 “社交货币”—— 让用户觉得分享出去能提升自己的社交形象。

有个历史号写 “唐朝人的夜生活”,结尾加了一句 “现在知道为什么说‘长安一片月,万户捣衣声’了吧?下次和朋友聊起古代生活,这就是你的独家知识点”。这种 “分享即涨知识” 的暗示,让它的分享率比同类文章高 30%。

要避免 “理性阻碍”。别在文末说 “觉得有用就分享吧”,这会让用户开始思考 “到底有没有用”。试试更隐晦的说法,比如 “我把这篇文章转发给了正在创业的表哥,他说终于知道问题出在哪了”—— 用场景化的描述,让分享行为变得自然而然。

还可以设计 “分享闭环”。比如写一篇 “3 个提升睡眠质量的小技巧”,文末说 “分享给你觉得最需要好好睡觉的那个人,截图回来我再送你一份《睡眠监测表》”。给分享行为一个具体的理由和反馈,用户会更愿意动手。

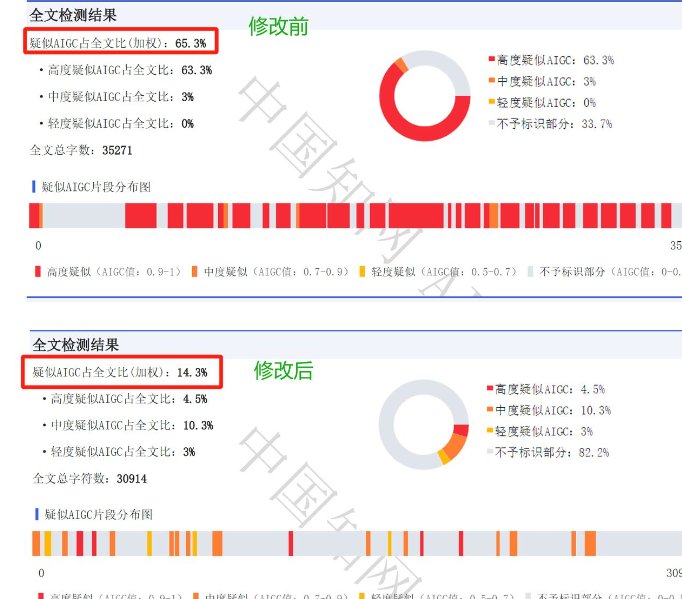

🔍 用 “反常识数据” 校准方向,别被 “阅读量” 骗了

很多人盯着阅读量看,其实那是最没用的数据。我见过一个母婴号,单篇阅读量才 5000,但粉丝复购率(在它推荐的母婴店消费)高达 25%—— 这种 “小而美” 的账号,比那些 10 万 + 但变现困难的号值钱多了。

真正该关注的是 “留存数据”:新粉丝关注后 7 天内是否还会打开?菜单栏的 “历史文章” 点击量占比多少?这些数据能告诉你用户是不是真的把你当成 “私藏”。如果新粉 7 天留存低于 15%,说明你的内容没能让他产生 “长期关注的价值”。

还要跟踪 “分享路径”。通过公众号后台的 “分享来源” 数据,看看用户更愿意在微信群分享,还是朋友圈?分享的时间段集中在什么时候?这些数据能帮你调整发布时间和内容侧重。比如发现很多人在午休时分享到同事群,就可以多写一些适合 “摸鱼时看” 的轻松内容。

最后想说,做公众号就像养植物,急不得。你得知道它喜欢阳光还是阴凉,什么时候该浇水,什么时候该施肥。那些能成为 “宝藏” 的账号,都是作者和粉丝一起 “慢慢养” 出来的。别总想着一夜爆火,先让 100 个粉丝觉得 “这个号离了不行”,比 10000 个 “看过就忘” 的粉丝更有价值。