先来说说公众号折叠这事儿,对做私域的人来说简直是 “晴天霹雳”。以前用户打开微信,公众号推送还能在聊天列表里占个显眼位置,现在直接被塞进 “订阅号消息” 的折叠框里,不点进去根本看不到。数据不会骗人,据不少同行反馈,折叠后公众号的平均打开率暴跌了 40% 以上,有些垂直领域甚至跌到了 5% 以下。更头疼的是,触达变得极不稳定 —— 明明发了推文,却像石沉大海,用户要么没看到,要么看到时早就过了时效性。

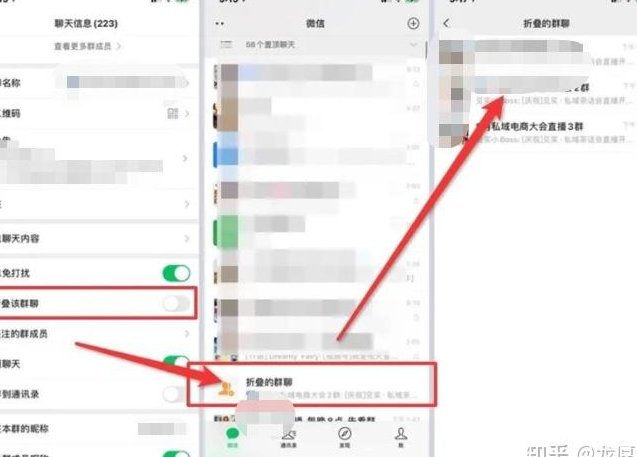

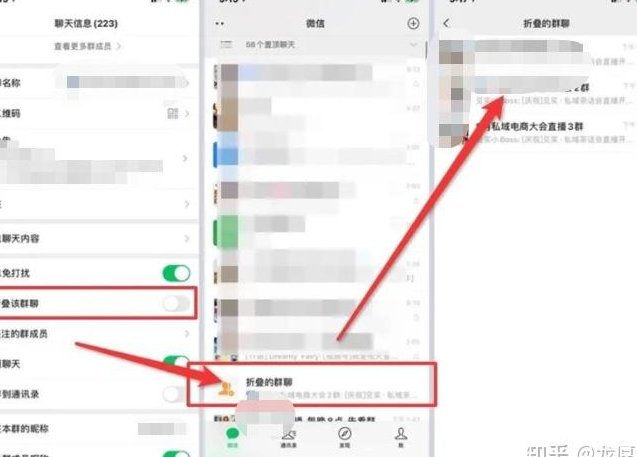

这直接导致两个致命问题:一是用户粘性快速流失,以前靠每日推文刷存在感,现在刷不起来了,用户慢慢就把你忘了;二是转化链路被打断,很多公众号的变现靠推文里的商品链接或活动报名,触达不到用户,这些转化自然就黄了。这时候,社群运营就成了盘活私域流量的 “救命稻草”—— 毕竟社群在微信聊天列表里是独立存在的,消息能直接弹窗,触达效率比折叠后的公众号高太多。

🔍先搞懂公众号折叠对私域的真实影响

别只看到表面的 “打开率下降”,公众号折叠对私域的影响其实是连锁反应。最直观的是触达渠道被削弱,以前一条推文能覆盖 80% 的粉丝,现在能触达 30% 就不错了。更隐蔽的是 “用户认知错位”—— 用户不是不喜欢你的内容,而是根本不知道你发了。我见过一个做美妆的号,折叠后粉丝群里经常有人问 “你们这周没更新吗?”,其实人家天天发,只是用户没看到。

还有个容易被忽略的点:私域流量的 “沉淀” 变难了。公众号本质上是 “内容池”,用户通过长期阅读形成认知,慢慢沉淀成忠实用户。现在这个池子的 “水流” 变小了,新粉丝进来后,看不到历史推文,很难快速建立信任。这时候如果没有社群承接,这些新粉很可能就是 “一次性用户”,关注后没几天就取关了。

最要命的是转化效率的下滑。有个做知识付费的朋友跟我说,以前推文里的课程报名链接,一天能带来 200 多个订单,折叠后直接降到 30 多个。不是课程不好,是用户根本没机会看到报名信息。这时候你就会发现,社群的即时性有多重要 —— 在群里发个课程预告,配上专属优惠,转化率比折叠后的推文高 3 倍不止。

📱从公众号到社群:粉丝迁移的 3 个关键动作

想把公众号粉丝导入社群,不能硬来,得讲究方法。我见过有人直接在推文里甩个群二维码,结果要么扫码的人寥寥无几,要么进群后很快就退了。关键在于这三个动作:

引导话术要 “戳痛” 用户。别只说 “进群领福利”,太笼统了。得结合用户的需求来设计,比如做母婴类的号,可以说 “公众号消息经常被折叠?进群后每天早上 8 点,育儿干货直接发到群里,还能随时问儿科医生问题,今天进群额外送《0-3 岁辅食手册》”。这里面包含了 “解决折叠困扰” 的痛点,“具体福利” 的钩子,还有 “时间场景” 的明确指引,用户才愿意动。

一定要分层建群。别把所有粉丝都塞进一个群里,不然很容易乱。可以按 “活跃度” 分,比如把经常留言、点赞的粉丝拉进 “核心用户群”,偶尔互动的进 “普通交流群”;也可以按 “需求” 分,比如做职场号的,分 “求职群”“副业群”“晋升群”。分层后,发的内容才能更精准。我之前帮一个教育机构做迁移,分层后群内互动率从 15% 涨到了 40%,因为家长们在 “幼小衔接群” 里讨论的都是自己关心的话题,没人觉得多余。

用 “阶梯福利” 降低门槛。有些用户对进群有顾虑,怕被打扰。这时候可以设计 “轻福利 + 重福利” 的组合,比如进群先送个小资料(轻福利),连续在群里活跃 3 天,再送专属课程(重福利)。这样既让用户愿意尝试,又能筛选出真正有需求的人。有个做健身的号,用 “进群送 3 天饮食计划,连续打卡 7 天送私教课程” 的方式,粉丝入群率提升了 60%,而且退群率不到 5%。

🔥社群活跃的核心:用 “价值密度” 对抗用户疲劳

社群建起来了,最怕的就是变成 “死群”—— 每天就管理员发几条消息,没人回应,过几天就没人看了。想让社群活起来,关键是提高 “价值密度”,让用户觉得 “这个群不能退,退了就亏了”。

内容要 “有用 + 及时”。别在群里发公众号推文的搬运版,那没用,用户早就懒得点开了。得发 “社群专属内容”,比如做电商的,群里可以发 “今晚 8 点秒杀的 3 款产品,偷偷说下哪款库存只剩 50 件”;做职场的,发 “刚拿到的某大厂内推名额,群里优先报名”。这些内容有 “时效性” 和 “专属感”,用户才会盯着群消息。我观察过一个做得好的美食群,每天中午 12 点准时发 “3 家外卖隐藏优惠券”,群成员几乎都会点开,因为对当下有用。

互动不能只靠 “发红包”。发红包确实能一时活跃,但红包抢完群又冷了。真正有效的互动是 “让用户参与进来”。比如做美妆群的,可以搞 “晒妆容赢产品” 活动,让用户发自己用了群里推荐的化妆品后的照片;做读书群的,每周选一个主题,让大家分享自己的读后感。有个情感类社群,每周三晚上搞 “故事接龙”,管理员起个头,群成员一句句接下去,每次参与人数都能达到群成员的 70%,比单纯发红包的互动效果好太多。

让用户成为 “社群主人”。别什么都自己包办,适当放权给用户。比如让活跃的群成员当 “群助手”,帮忙解答新人问题;征集群里的话题,让用户投票选下周聊什么。我之前运营的一个职场社群,让群里的 HR 们轮流分享 “面试避坑技巧”,不仅管理员省了力,群成员的归属感也强了,因为 “这里有我的贡献”。这种 “用户共创” 的模式,能让社群的生命周期延长至少 3 倍。

💸社群到转化:把活跃变成实实在在的收益

做社群不是为了热闹,最终还是要能变现,不然就是 “赔本赚吆喝”。但转化不能硬来,得 “润物细无声”,这三个方法亲测有效:

场景化推荐比硬广强 10 倍。比如在母婴群里推奶粉,别说 “我们的奶粉很好,快来买”,而是结合场景:“刚看到群里有妈妈说宝宝最近不爱喝奶,其实可能是肠胃消化的问题。我们这款奶粉添加了益生菌,群里的 @乐乐妈妈 上周买了,说宝宝喝了之后胃口好多了,今天群里下单还送个小奶瓶”。这种结合群内讨论、用户证言、专属福利的推荐,转化率能提升不少。

用 “会员体系” 锁住长期消费。社群里可以搞 “积分制”,用户在群里互动、购买产品都能攒积分,积分能换礼品或抵现金。更进阶的是 “会员等级”,比如普通会员、白银会员、黄金会员,等级越高福利越好 —— 黄金会员能参加线下活动、享受专属折扣。有个服装社群,用这套体系让复购率从 25% 涨到了 58%,因为用户为了升级,会更愿意在群里活跃和消费。

别忘了和其他私域渠道联动。社群不是孤立的,要和公众号、小程序、视频号配合起来。比如在社群里预告 “明天公众号会发一篇详细的产品测评,群成员看完后在评论区留言,截图发群里能领 10 元券”,既给公众号带了流量,又让社群用户有了行动理由。还有个技巧:在小程序搞限时活动时,只在社群里发入口链接,制造 “专属感”,促进社群用户点击购买。

⚠️避开这 3 个坑,社群才不会变成 “死群”

很多人做社群,一开始热热闹闹,没过多久就凉了,多半是踩了这几个坑:

千万别把社群当成 “广告群”。我见过最夸张的一个群,管理员一天发 20 多条产品链接,群成员从 100 人退到只剩 10 个。社群的核心价值不是发广告,而是建立信任。广告可以发,但要控制频率,比如一天最多 1 条,而且最好和群内容结合。比如做护肤群的,先分享 “夏天如何控油” 的干货,最后提一句 “我们有款控油精华,群里买打 8 折”,这样用户才不会反感。

不能 “放养” 社群,得有规则。没有规则的群,很容易变成 “水群”—— 要么没人说话,要么聊些和主题无关的内容。建群第一天就要明确规则,比如 “禁止发无关链接”“每天晚上 7-9 点是交流时间”“有问题 @管理员”。更重要的是严格执行规则,有人违规就提醒,屡教不改就踢群,不然规则就成了摆设。有个职场社群,因为坚持 “不聊八卦、只聊工作” 的规则,群成员虽然只有 200 人,但活跃度和转化率比 500 人的大群还高。

必须给用户 “退出的出口”。有些用户进群后发现不合适,想退又不好意思,慢慢就屏蔽了群消息,变成 “僵尸粉”。其实可以在群公告里说 “如果觉得群里内容不适合自己,没关系,随时可以退群,以后有新活动我们还会通过公众号通知你”。甚至可以主动 “清退” 长期不活跃的用户,比如 “超过 30 天没说话的成员会被移出群,想再进可以联系管理员”,这样能保证群成员的 “纯度”,让留下的人更有价值。

最后想说,公众号折叠虽然给私域运营带来了麻烦,但也逼着我们去思考更有效的用户连接方式。社群运营不是 “救命稻草”,而是私域流量的 “粘合剂”—— 它能把分散的用户聚起来,通过持续的价值输出建立信任,最终实现从 “流量” 到 “留量” 再到 “销量” 的转化。

记住,做社群没有捷径,靠的是每天的精细化运营:早上发点有用的内容,中午搞个小互动,晚上解决几个用户的问题,慢慢积累信任。当用户觉得 “这个群对我有用,离了可惜”,你的私域流量就算真正盘活了。