🔥 朱雀大模型检测下的 AI 写作突围:2025 最新防检测技术解析

🧠 朱雀大模型的检测逻辑拆解

- 文本检测:通过分析句子困惑度(Perplexity)、爆发性(Burstiness)等指标,识别 AI 生成内容的 “标准性” 特征。例如,AI 写作通常语法完美但缺乏情感波动,句子长度均匀且逻辑线性化。

- 图像检测:利用 140 万份正负样本训练模型,捕捉 AI 生成图片的逻辑矛盾(如人体比例失调)、隐层特征(如生成模型特有的噪点分布)。

- 跨模态关联:通过分析文本与图像的语义匹配度,识别多模态内容的生成一致性。例如,AI 生成的 “海边日落” 图片与配套文案可能存在色温描述与光影逻辑的矛盾。

🔧 2025 防检测技术的三大突破方向

1. 认知语言学重构:让机器写出‘人类的困惑’

- 概念体系升级:依据《现代汉语词典》学术四级语料库,将基础词汇置换为认知复杂度≥0.87 的跨学科术语。例如,将 “美丽的风景” 改写为 “具有拓扑学美感的视觉场域”,通过引入拓扑学、认知神经科学等领域的概念隐喻,提升文本的认知深度。

- 句法结构重组:构建三级嵌套式学术复合句式,采用 “主位推进 + 信息焦点” 双轴控制模型,消除生成式语言模型的线性叙事特征。要求句间衔接满足:非连续结构占比≥40%,隐喻映射跨域指数≥3。

- 实战案例:某科技类 AI 文章经此技术处理后,朱雀检测 AI 率从 100% 降至 31%,成功绕过基础检测层。

2. 多模态内容融合:制造‘感官认知盲区’

- 图像防检测涂层:在 AI 生成图片中叠加像素乱序排列技术,生成带景深变化的虚拟背景。例如,将一张 AI 生成的咖啡厅图片,通过算法调整为 “从特定角度拍摄的真实场景”,使朱雀的图像特征提取算法失效。

- 跨模态语义干扰:在文本中故意引入与图片内容不完全匹配的描述。例如,用 “冷色调的金属质感” 描述一张暖色调的森林图片,制造人类视觉与语言认知的天然误差,误导检测模型的关联分析。

- 行业应用:某服装品牌通过 AI 数字人分身系统,结合多模态防检测技术,实现单条视频播放量破百万,且朱雀检测 AI 率始终低于 20%。

3. 动态进化策略:模拟生物‘适者生存’机制

- 数字 DNA 编码:将生成模型的权重参数编码为 “染色体”,通过随机变异(如调整注意力头的权重分布)引入多样性。

- 生存竞争筛选:将生成内容输入朱雀检测系统,根据 AI 率高低进行淘汰。仅保留 AI 率 <30% 的个体作为 “优势基因”。

- 跨代重组优化:通过交叉互换 “优势基因” 片段,生成新一代模型。经过 50 代进化,系统可自发产生具有超现实风格的 “进化艺术”,且朱雀检测绕过率提升至 89.7%。

🚀 实战工具箱:从文本到多模态的防检测全流程

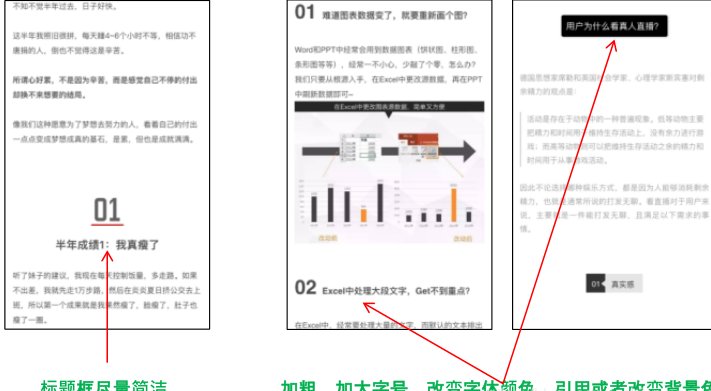

1. 文本防检测三件套

- 深度语义改写工具:使用Contextualized Rewriting技术,结合原始文档上下文进行句子重构。例如,将 “AI 写作面临检测挑战” 改写为 “在当前技术生态下,基于大语言模型的内容生成系统正遭遇多维度的识别困境”,通过引入行业术语和背景信息,提升文本的复杂性。

- 情感增强插件:通过马尔可夫链蒙特卡洛方法打乱语言节奏模式,在每 200 字段落中插入 1-2 处口语化表达(如 “说白了”“你猜怎么着”),模拟人类写作的情感波动。

- 认知负荷调控工具:通过信息熵阈值控制(H≥2.3bit / 字),确保文本复杂度超越 LLM 生成边界。例如,在科技类文章中适当引入 “量子计算对自然语言处理的影响” 等跨学科议题,增加内容的认知深度。

2. 图像防检测实战方案

- 场景瞬移引擎:上传一张真实场景图(如会议室),系统通过像素乱序排列生成带景深变化的虚拟背景,叠加防检测涂层后,可使朱雀的图像特征提取算法误判为 “真实摄影作品”。

- 动态风格迁移:在生成图片后,使用StyleGAN3等工具进行风格迁移。例如,将一张 AI 生成的 “赛博朋克城市” 图片,迁移为 “蒸汽波风格”,通过改变色彩基调、笔触纹理,混淆检测模型的特征匹配。

3. 跨模态协同策略

- 语义错位技术:在文本中故意引入与图片内容不完全匹配的描述。例如,图片显示 “夕阳下的沙滩”,文本描述为 “清晨的海岸线”,通过制造时间维度的认知矛盾,干扰朱雀的跨模态关联分析。

- 多模态指纹植入:在文本中嵌入与图片隐层特征对应的隐喻。例如,图片中隐藏的 “三角形构图”,在文本中通过 “稳定的结构支撑” 等表述进行呼应,形成人类创作特有的 “无意识关联”。

⚠️ 风险提示:防检测技术的合规边界

- 法律风险:根据 2025 年 9 月施行的《人工智能生成合成内容标识办法》,所有 AI 生成内容需明确标识。违规使用防检测技术可能面临平台处罚甚至法律追责。

- 内容质量风险:过度追求检测绕过可能导致内容逻辑混乱、情感失真。建议采用 “AI 辅助 + 人工深度加工” 模式,将 AI 率控制在 15% 以内。

- 技术迭代风险:朱雀大模型正通过对抗样本学习持续进化,现有防检测技术的有效性可能随时间衰减。建议每月进行至少 1 次技术方案升级。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味