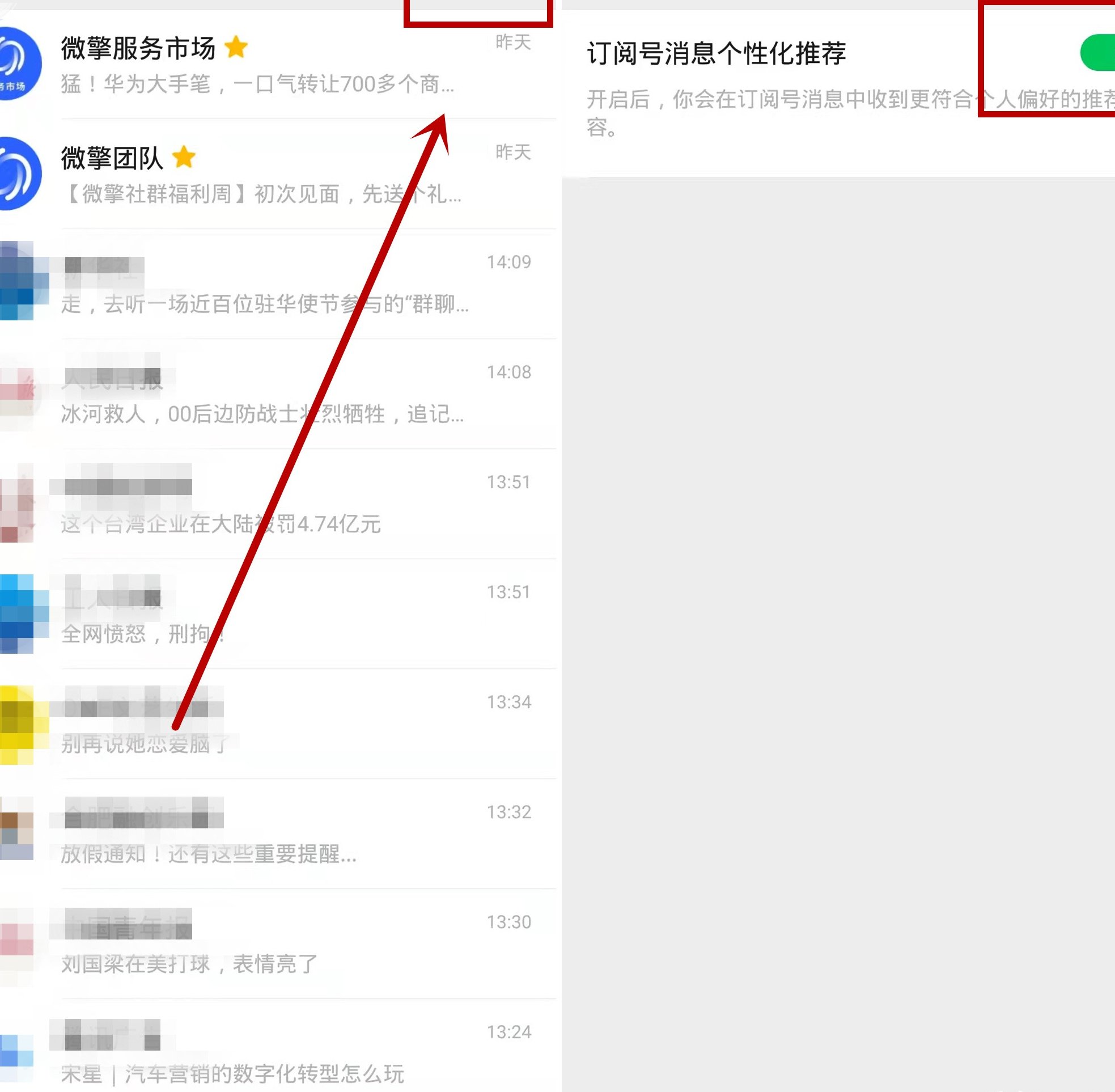

📌 订阅号被折叠的直观感受:你的内容正在 “隐形”

不少运营者可能都遇到过这种情况 —— 明明按时发了推文,后台数据却突然掉得厉害。打开自己的微信,发现订阅号列表里,自己的账号被缩进在 “订阅号消息” 的二级菜单里,不点开根本看不到。更让人头疼的是,有些老粉说 “最近总刷不到你的文章”,这就是典型的被折叠表现。

折叠不是突然发生的,它更像是一个渐进的过程。一开始可能只是推送后排在列表靠后位置,慢慢变成需要用户手动下拉才能看到,最后彻底缩进聚合列表。这个过程中,打开率会以肉眼可见的速度下滑,从原本的 10% 降到 3% 甚至更低。

用户端的感受也很关键。有人做过测试,让不同活跃度的用户查看同一批订阅号,结果发现:经常互动的用户能看到更多推送,而很少打开的用户,订阅号几乎全被折叠。这说明微信的折叠机制不是 “一刀切”,而是针对每个用户的个性化设置。

🔍 微信推荐机制的核心:不是 “关注就等于送达”

很多人误以为 “用户关注了我的号,就一定能看到推送”,这其实是对微信算法最大的误解。微信的推荐逻辑本质是 “兴趣优先”,而不是 “关注优先”。系统会根据用户的行为数据,判断 TA 对某个订阅号的兴趣值,再决定是否展示、展示在什么位置。

兴趣值怎么算?主要看三个维度:短期互动(最近 7 天的打开、点赞、在看)、中期行为(近 30 天的阅读频率)、长期关系(关注时长、历史互动总量)。比如一个用户关注了你半年,但最近一个月没打开过任何文章,系统就会默认 “兴趣衰减”,推送时自然会往后排。

还有个容易被忽略的点:微信的 “灰度测试”。算法经常在小范围测试新规则,可能昨天你的内容还正常展示,今天就突然被折叠,这不一定是你的问题,可能是系统在调整参数。但如果这种情况持续超过一周,就要警惕是不是自己的账号触发了固定规则。

🚫 导致折叠的三大 “原罪”:不止是内容质量问题

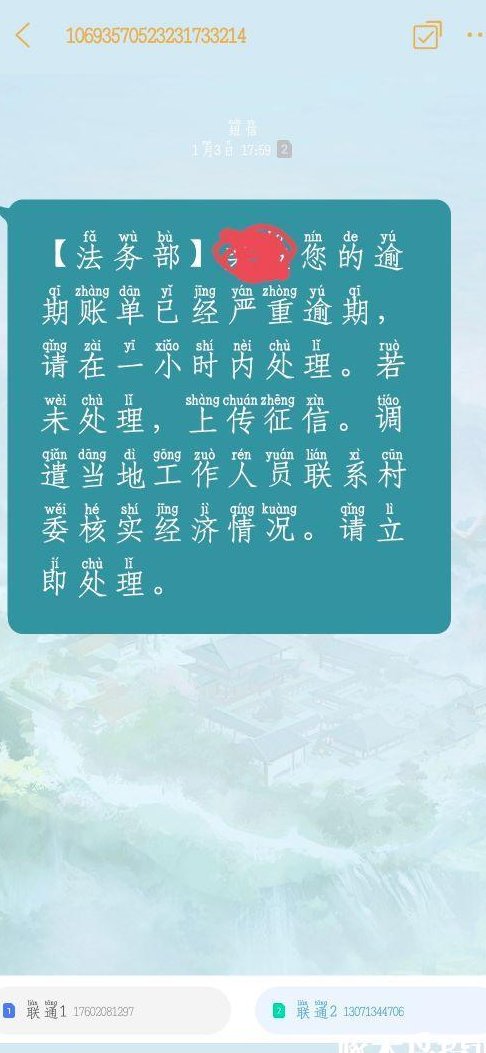

用户主动操作是最直接的原因。微信给了用户很大的自主权,比如 “不常看的订阅号” 这个功能,只要用户点了,你的推送就会被自动折叠。更隐蔽的是 “长按取消星标”,星标账号会被优先展示,取消后自然就掉下去了。有数据显示,超过 40% 的折叠是用户主动设置导致的。

内容 “踩线” 会触发算法预警。这里的 “踩线” 不一定是违规,更多是 “低质信号”。比如标题党(夸张夸大但内容空洞)、大量重复内容(复制粘贴其他账号的文章)、排版混乱(大段文字无分段、广告占比超过 60%)。这些内容会被系统标记为 “低价值”,优先折叠。

互动数据持续低迷是致命伤。微信算法有个 “冷启动” 机制:新推送会先展示给 20% 的活跃粉丝,如果这部分人的打开率低于 3%、互动率(点赞 + 在看)低于 1%,系统就会判定 “用户不感兴趣”,剩下的 80% 粉丝可能永远看不到这篇推送。长期保持低互动,账号就会进入 “折叠黑名单”。

📊 影响展示权重的五个关键指标

打开率是第一道门槛。微信系统给每个推送的 “初始曝光量” 是固定的(约为粉丝数的 20%),如果这部分人里,10 个人有 3 个点开了,打开率就是 30%,系统会认为 “内容受欢迎”,继续推给更多人。反之,打开率低于 5%,直接进入折叠队列。

完读率比打开率更重要。有人点开文章,但看了两秒就关掉,这种 “无效打开” 会被系统扣分。完读率的计算方式是 “读完正文 80% 以上的用户数 ÷ 总打开数”。这个数值低于 40%,系统会认为内容 “没吸引力”,影响下一次推送的展示。

互动深度决定传播层级。单纯的点赞作用有限,带文字的留言、分享到朋友圈或群聊,这些 “深度互动” 权重更高。有案例显示,同样打开率的两篇文章,有 10% 用户分享的那篇,展示范围比没有分享的大 3 倍。因为分享行为被微信视为 “强兴趣信号”。

发布频率和稳定性有隐性加分。保持固定频率更新(比如每周一、三、五)的账号,比断断续续更新的账号更容易获得稳定展示。但这有个临界点:每天超过 1 次推送,会被系统判定为 “信息骚扰”,反而可能触发折叠。最佳频率是每周 3-4 次,每次间隔至少 12 小时。

内容垂直度影响用户标签匹配。如果你的账号今天发美食、明天发科技、后天发情感,系统会无法给你贴准确标签,自然难以推给精准用户。而专注一个领域(比如只发职场干货)的账号,用户标签更清晰,推送时匹配度更高,折叠概率也更低。

💡 避免被折叠的实操技巧:从内容到互动全流程优化

标题和封面要 “勾住” 首次点击。标题里加入具体数字(比如 “3 个方法”“7 天见效”)比抽象描述更有效,封面图用真人头像比纯文字图打开率高 27%。但要注意,标题不能超过 17 个字,太长会被截断;封面图避免大量文字,否则在列表里会显得杂乱。

开头 30 字决定完读率。很多人喜欢在开头放一堆无关的客套话,其实用户滑动屏幕的速度比你想象的快。最好在开头直接点出核心价值,比如 “今天教你 3 个避免被折叠的方法,最后一个 90% 的人不知道”,用利益点留住用户。

主动引导 “轻度互动”。在文末加一句 “觉得有用就点个在看,让系统知道你需要这类内容”,比单纯说 “求点赞” 效果好。还可以设计简单的互动问题,比如 “你被折叠过吗?评论区告诉我”,增加留言率。数据显示,有明确互动引导的文章,互动率平均提升 40%。

固定发布时间培养用户习惯。根据后台 “用户活跃时间” 数据,选择粉丝最活跃的时段推送。比如职场号适合早上 7-8 点、晚上 8-9 点,母婴号适合中午 12 点、晚上 10 点。固定时间推送 21 天后,用户会形成阅读惯性,打开率能稳定提升 15% 以上。

定期 “激活” 沉默用户。对超过 30 天没互动的粉丝,可以发一篇 “互动福利文”,比如 “关注满 1 年的粉丝,评论区留言送资料包”,通过福利唤醒沉默用户。每次激活后,至少能让 10%-15% 的沉默用户恢复互动,间接告诉系统 “这个账号还有价值”。

📈 长期提升账号权重的核心策略

建立 “用户召回” 机制。每周挑 1 篇优质旧文,修改标题和开头后重新推送(注意不要完全重复),唤醒那些错过的用户。比如周一发新文,周五重推上周的爆款,既能提高内容利用率,又能增加互动数据。

分析后台 “用户反馈” 数据。在公众号后台的 “数据中心 - 用户反馈” 里,能看到用户投诉、举报的具体内容。如果多次被投诉 “内容重复”,就要调整选题;被投诉 “标题党”,就要优化标题风格。这些反馈直接影响系统对你的账号评级。

利用 “话题标签” 和 “合集” 功能。给每篇文章打上精准的话题标签(比如 #公众号运营 #),用户点击标签能看到同类内容,增加二次曝光。把相关文章整理成合集,放在菜单栏,能提高用户停留时间,间接提升账号权重。微信对使用这些功能的账号,会有轻微的流量倾斜。

保持内容 “稀缺性”。如果你的文章在网上随处可见,系统会判定 “非原创价值低”。可以在内容里加入独家数据(比如 “根据我们 500 份问卷”)、原创案例(自己账号的实操经验),让内容具有不可替代性。原创度高的账号,被折叠的概率比搬运号低 60%。

最后要记住,微信的算法再复杂,核心逻辑还是 “用户喜欢”。与其研究怎么钻空子,不如把精力放在 “用户真的需要什么” 上。当你的内容能让用户主动打开、认真读完、愿意分享,折叠自然不会找上你。