📱 先搞懂服务号的 “天生局限”:不是缺点,是特点

公众号服务号每月只能发 4 条消息,这事儿让不少运营头疼。但你换个角度想,微信给这个限制,本质是想让服务号聚焦 “服务” 而非 “骚扰”。用户对服务号的期待本来就和订阅号不同 —— 前者是 “有重要事再找我”,后者是 “日常刷一刷”。

问题就出在很多团队把服务号当订阅号用,非要靠它做高频内容输出。结果呢?要么憋一个月凑 4 条硬广,用户直接取关;要么觉得 4 条不够用,干脆放弃运营。其实服务号的核心价值是 “强触达 + 功能入口”,你得把它当成用户口袋里的 “服务站”,而不是每天更新的 “报纸”。

举个例子,银行的服务号很少天天发推文,但用户要用的时候一定会点开查余额、办业务。反倒是那些天天想发优惠信息的电商服务号,容易陷入 “4 条不够用” 的焦虑。想明白这点,就知道破局关键不是跟规则较劲,而是搭建 “服务号 + N 个渠道” 的用户连接网。

🌐 微信生态内的 “互补组合”:让流量在闭环里转起来

既然服务号发得少,那就把微信里的其他工具用起来,形成 “主次配合”。这就像一个商场,服务号是正门(用户最容易找到的入口),其他渠道就是各个楼层的指引牌。

订阅号可以当 “日常通讯员”。服务号每月 4 条发重要通知,订阅号每天 1 条发轻量内容(比如行业资讯、小技巧)。关键是在订阅号里反复引导用户 “有事找服务号”,比如在文末加一句 “想立即办理 XX 业务?点击公众号菜单→服务号直达”。有个教育机构就这么干,订阅号发每日知识点,服务号每月发课程更新,两者互相导流,用户留存率提了 30%。

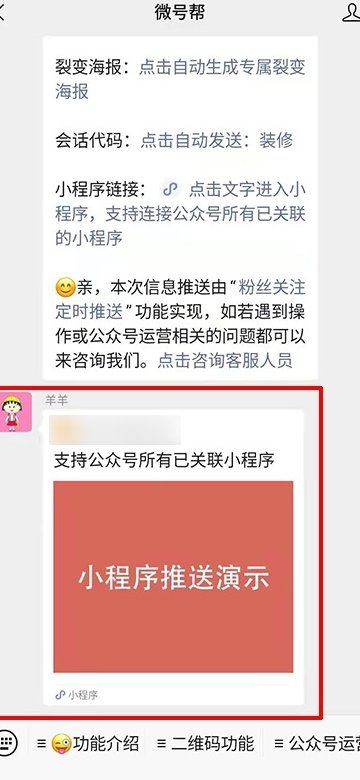

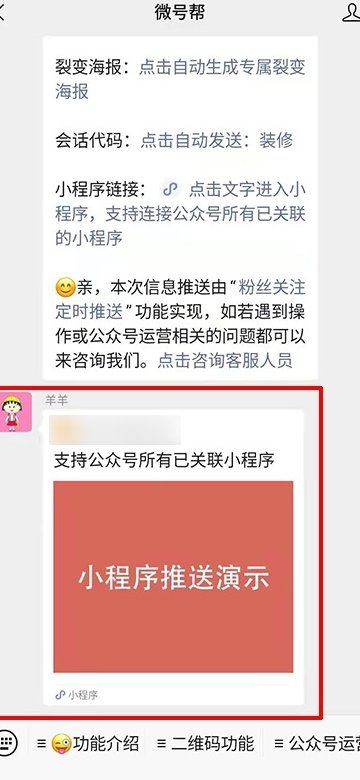

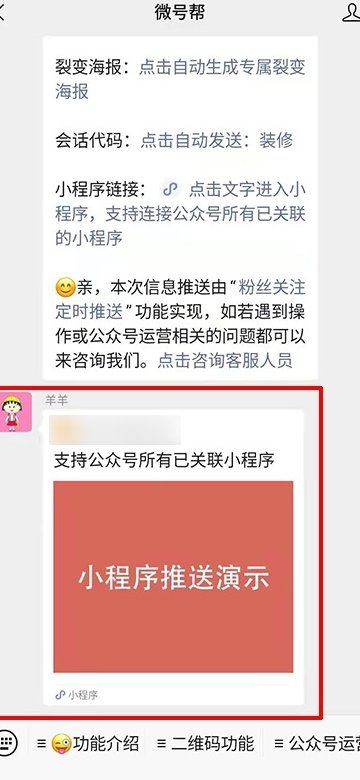

小程序是 “服务落地的关键”。服务号的菜单栏直接挂小程序入口,用户不用关注其他号,点进去就能用功能。但光有入口不够,得用 “服务号发通知 + 小程序做互动” 的组合。比如餐饮品牌,服务号发 “本周上新”,小程序里同步上新品秒杀,用户看完推文直接跳转下单。更妙的是,小程序能推送模板消息(比如订单提醒、优惠券到期),这些不算服务号的推送次数,却能合法 “触达” 用户。

视频号适合 “用内容勾住用户”。现在服务号和视频号可以直接关联,用户看视频号时能一键跳服务号。你可以每周发 3 条短视频(比如产品用法、用户故事),在视频里引导 “关注服务号领福利”。有个家居品牌靠这个玩法,视频号粉丝导到服务号的转化率超过 20%。记住,视频号内容别太硬,服务号才是承接转化的地方。

📲 外部渠道的 “助攻策略”:把用户从公域捞回私域

光靠微信生态还不够,得用外部渠道给服务号 “输血”。但不是乱铺渠道,而是选那些能和服务号形成 “功能互补” 的平台。

抖音 / 快手适合 “做品牌曝光,导私域”。短视频平台流量大,但用户留不住。你可以发 “服务号专属福利” 的视频,比如 “在抖音刷到这条,关注服务号回复‘抖音’领 10 元券”。有个美妆品牌用这个方法,每周 2 条抖音视频,每月能给服务号带来 5000 + 新关注。注意,抖音里别直接挂服务号二维码(容易被限流),而是引导用户 “搜公众号名称”。

小红书更适合 “种草后引到服务号成交”。写一篇 “XX 产品使用攻略”,结尾加一句 “想查附近门店?关注服务号菜单栏直接搜”。小红书用户对 “实用信息” 接受度高,只要你的服务号真能解决问题(比如查库存、预约),引流效果比硬广好得多。

短信是 “唤醒沉睡用户的老办法”。很多人觉得短信过时了,其实对那些很久没打开服务号的用户,一条 “【XX 服务号】您有一张 100 元券快到期了,点链接领→” 的短信,唤醒率能到 15% 以上。关键是短信里的链接要直接跳服务号的活动页面,让用户一点就能用。

📝 内容协同的 “小心机”:让用户觉得 “每个渠道都有用”

最怕的是用户关注了你的服务号、订阅号、视频号,却觉得内容都一样,最后全取关。各渠道内容必须 “分工明确”,让用户觉得 “少看一个就亏了”。

服务号内容要 “重决策、高价值”。4 条推文别浪费,发那些用户 “必须知道” 的事:比如会员体系升级、年度大促通知、重要功能更新。每条推文里都要埋 “其他渠道的钩子”,比如 “想每周看教程?关注订阅号”“看产品实拍?去视频号”。

订阅号 / 视频号内容要 “轻互动、高频次”。订阅号每天发短资讯,比如 “今天 XX 城市降温,服务号里的‘上门维修’预约量激增,建议提前 3 天下单”。视频号发 “服务号功能的隐藏用法”,比如 “90% 的人不知道,服务号菜单里点这里能查历史订单”。这些内容看似简单,实则是在 “提醒用户服务号的存在”。

搞 “跨渠道联动活动”。比如服务号发 “本月会员日活动”,订阅号每天倒计时,视频号直播讲解活动规则,小程序做实时核销。用户想拿全福利,就必须同时关注几个渠道。有个母婴品牌这么玩,活动期间服务号的打开率提升了 2 倍。

🎯 用户分层运营:对不同人用不同 “触达配方”

不是所有用户都需要高频触达。把用户分成 “活跃用户”“沉睡用户”“新用户”,给他们配不同的渠道组合,效率会高很多。

活跃用户:服务号 + 小程序 + 微信群。这类用户本身就常打开服务号,微信群里发日常互动(比如投票、小问答),小程序推个性化推荐(根据他们的使用记录)。不用频繁打扰,保持 “有价值就出现” 的节奏。

沉睡用户(30 天没打开):服务号 + 短信 + 短视频。先给服务号发一条 “专属召回福利”,3 天没反应就发短信,再没反应就用短视频平台推 “老用户回归礼”,多渠道轮番唤醒。

新用户:服务号 + 订阅号 + 个人号。新用户关注服务号后,自动发欢迎语 “想每天学一点?关注订阅号→;有问题随时问?加客服微信→”。前 7 天用订阅号发 “新手教程”,第 8 天用服务号发 “首单优惠”,帮他们快速养成使用习惯。

📊 数据驱动:别瞎试,看哪个渠道真能 “盘活用户”

最后一定要算清楚账:花时间运营的渠道,到底有没有让服务号的用户更活跃?

重点看这几个数据:服务号的 “月活跃用户数”(打开过服务号或点击过菜单)、各渠道给服务号的 “引流转化率”(比如从视频号点进服务号的人数 / 视频号观看人数)、跨渠道活动的 “参与完成率”(比如同时参加服务号和小程序活动的用户占比)。

发现某个渠道引流多但用户留不住,就调整内容;某个渠道投入大但转化低,果断砍预算。有个电商团队发现,小红书引流来的用户,在服务号的复购率比抖音来的高 50%,后来就把抖音预算砍了一半,全投小红书。

其实服务号推送频率低根本不是问题,问题是你只把宝押在这一个渠道上。用户就像鱼,你得有多个 “鱼塘”,有的负责喂料(日常内容),有的负责捕鱼(转化成交),服务号就是那个 “总闸口”—— 平时关着,关键时候开闸放水,才能把鱼都圈在你的池子里。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库