📌降重软件的工作逻辑:到底能不能解决核心问题?

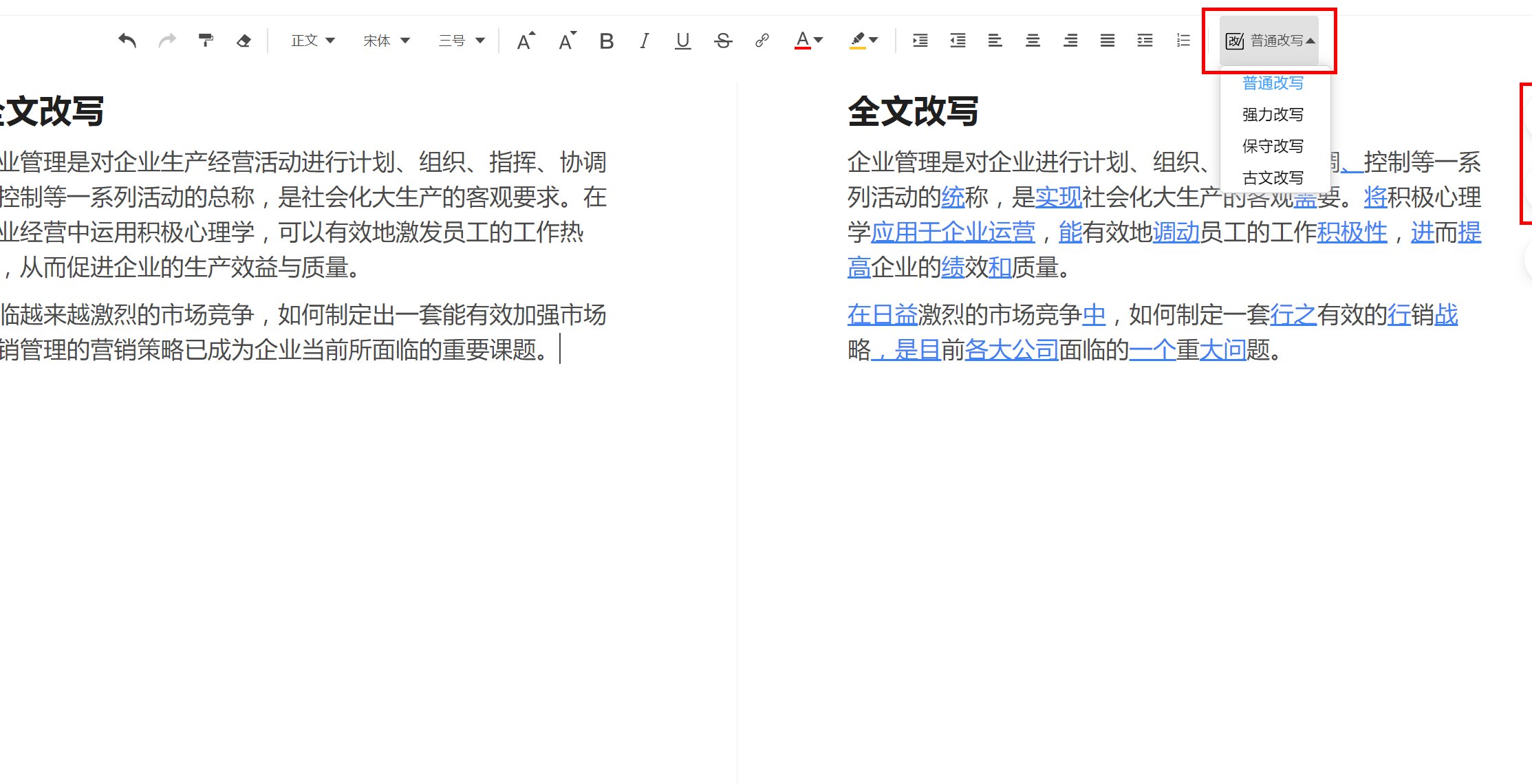

降重软件现在市面上一抓一大把,打开浏览器搜一下,能出来几十种。它们的基本操作逻辑其实差不多,无非就是通过算法扫描文本里和数据库重复的部分,然后做两件事:要么把同义词换一换,比如把 “优秀” 改成 “杰出”;要么调整句子结构,把主动句改成被动句,或者把长句拆成短句。

这种操作对付简单的重复确实有点用。比如写一篇普通的公众号文章,里面有些句子是从网上抄的,软件改完之后,查重率可能真的会降下来。但要是碰上稍微复杂点的内容,比如学术论文里的专业术语,或者需要保持逻辑连贯性的段落,问题就暴露出来了。

我见过有学生用软件降重后,论文里出现 “核磁共振仪是一种能够看到人体内部的魔法盒子” 这种话。明显是软件把 “成像设备” 换成了 “魔法盒子”,虽然查重率降了,但意思完全跑偏,导师看了直接打回来。这就是软件的硬伤 —— 它只能处理文字表面,理解不了内容背后的逻辑和专业语境。

还有个更麻烦的问题,现在的查重系统比如知网、维普,算法一直在升级。它们不仅看文字重复,还会分析语义相似度。软件改出来的句子,哪怕字词不一样,只要意思和原文太像,照样会被标红。上次有个朋友用某知名软件降重,改完查重率从 30% 降到 15%,结果学校用最新版查重系统一查,又回到 28%,白忙活一场。

✍️人工降重的核心优势:为什么专业人士更靠谱?

人工降重就不一样了。靠谱的编辑拿到稿子,第一步是通读全文,搞清楚作者想表达什么,哪些是核心观点,哪些是论据。然后才会动手改,改的时候不仅要换说法,还要确保意思不变,甚至让表达更流畅。

我认识一个做学术编辑的朋友,她处理过一篇医学论文,里面全是 “细胞凋亡机制”“信号通路” 这种专业词。软件改完之后,把 “凋亡” 换成 “死亡”,虽然字面不一样,但在医学领域,这两个词的含义差远了,直接导致结论出错。她接手后,逐句核对文献,调整表述,既保住了专业度,又把查重率降到了合格线。

人工降重的另一个优势是能处理 “隐形重复”。比如有些句子虽然字词不同,但逻辑结构和论证方式跟别人的文章高度相似,这种情况软件根本识别不出来,人工却能通过经验判断,重新组织论证思路,从根源上避免重复。

不过人工降重也有缺点。最明显的是慢,一篇 5000 字的论文,熟手编辑可能要花 3-4 小时,急单根本赶不及。价格也高,学术类的稿件,千字收费普遍在 80-150 元,比软件贵 10 倍以上。而且质量看运气,碰上不负责任的枪手,改完还不如软件,不仅重复率没降,原文意思还改没了。

⚖️实战对比:相同稿件用两种方式处理后的差异

去年我做过一次测试,拿同一篇 3000 字的自媒体文章,分别用某付费降重软件和一位有 5 年经验的编辑处理,然后用知网和 PaperPass 同时查重,结果差别很明显。

软件处理花了 3 分钟,查重率从 25% 降到 18%,但读的时候发现很多地方不通顺。比如原文 “这款产品在年轻人中很受欢迎”,被改成 “该货品在青少年群体里接受度较高”,“货品” 这个词用得很奇怪,明显是为了降重硬改的。还有一处把 “用户反馈说续航能力强” 改成 “使用者回应称持续航行能力佳”,“持续航行” 放在电子产品里完全不搭。

编辑处理花了 2 小时,查重率降到 12%,而且全文读起来很顺畅。她没有生硬替换词语,而是调整了句式,比如把长句拆成短句,同时补充了一些细节。比如原文 “销量三个月增长 50%”,她改成 “上线三个月,这款产品的销量就比初始阶段提升了一半”,意思没变,表达方式更自然,查重系统也识别不出来。

还有个更极端的例子,是一篇法律类的文书。软件改完之后,把 “连带责任” 换成 “共同承担责任”,表面看没问题,但在法律语境里,这两个概念的法律后果完全不同,差点造成严重错误。后来找了专业的法律文书编辑重改,不仅修正了表述,还补充了相关法条引用,既降重又提升了专业性。

💡场景选择指南:什么时候该用软件,什么时候必须人工?

不是所有情况都要纠结选软件还是人工,得看具体需求。如果是应付一些不太重要的稿子,比如公司内部的通知、简单的活动文案,要求不高,只要查重率过线就行,那用软件完全够用。特别是时间特别紧的时候,软件几分钟就能出结果,救急效果明显。

但要是碰到专业领域的内容,比如学术论文、毕业论文、期刊投稿,或者法律、医学这类对精准度要求极高的文稿,必须用人工。这些内容不仅要降重,还要保证专业术语准确,逻辑严谨,软件根本达不到这个水平。上次有个医学研究生图省事用软件改论文,结果把 “临床试验数据” 改成 “临床实验数字”,被导师批评不严谨,延期了答辩。

还有一种情况是,稿子已经用软件改过,但查重率还是不达标,这时候就得找人工二次处理。软件改不动的部分,往往是因为重复的是核心观点或复杂句式,需要人工重新组织语言,甚至调整结构。我见过有自媒体作者,先用软件快速降一遍,再找编辑润色,既节省成本,又能保证质量。

另外,如果你的稿子需要保持独特的风格,比如个人公众号的原创文章,有自己的行文语气,这时候也建议用人工。软件改完很容易失去个性,变成千篇一律的腔调,而好的编辑能在降重的同时,保留作者的风格特色。

💰成本与效率核算:哪种方式更适合你的预算?

从成本来看,软件确实有优势。现在主流的降重软件,按字数收费的话,千字大概 5-15 元,会员套餐更便宜,有些甚至能做到千字 3 元。如果是长期有降重需求,比如自媒体工作室,批量处理稿件,用软件能省不少钱。

人工降重的价格就高多了。普通文稿千字 50-80 元,专业领域的比如学术论文、法律文书,千字能到 100-200 元。如果是万字以上的长篇,费用可能上千元。但一分钱一分货,这个价格对应的是专业度和准确度,适合对质量要求高的场景。

效率方面,软件是碾压式的优势。不管多少字,上传后几分钟就能处理完,改完就能下载。人工的话,千字大概需要 1-2 小时,万字以上可能要 1-2 天。所以如果是紧急稿件,比如明天就要交的作业,只能选软件救急,除非愿意花高价找加急人工服务,不过加急费往往是正常价格的 2-3 倍。

还要算上隐性成本。软件改出来的稿子如果有问题,可能需要返工,反复修改几次,时间和精力成本也会增加。人工虽然贵,但一次通过率高,特别是专业编辑,很少需要二次修改。比如有个公司用软件改了一篇招商文案,结果因为表述不清,客户理解错了条款,差点造成合作纠纷,最后还是找人工重写,反而花了更多钱。

📊长期使用的风险与隐患:别只看眼前效果

很多人只关注降重后的查重率,忽略了长期风险。降重软件改出来的内容,很容易出现 “语义稀释” 的问题。就是说,为了避开重复,把原本简洁有力的表达变得啰嗦、模糊,虽然查重过了,但内容质量下降了,读者体验差,尤其是自媒体文章,可能会导致粉丝流失。

学术领域的风险更大。现在高校对论文的审查越来越严,不仅查重复率,还会审查内容质量。如果用软件改的论文被发现表述混乱、逻辑不清,可能会被认定为 “学术不规范”,影响毕业。去年就有学校通报过几起案例,学生用软件降重导致论文质量不达标,被取消答辩资格。

还有版权问题。有些降重软件的数据库来源不正规,可能包含盗版内容,用这些软件改出来的稿子,虽然重复率低,但可能无意中侵犯了别人的版权,引来法律纠纷。而正规的人工降重服务,一般会有编辑审核,避免使用有版权风险的表述。

另外,过度依赖软件会让人丧失独立写作能力。尤其是学生群体,经常用软件降重,会习惯不动脑子,写稿子的时候随便抄,反正有软件改,久而久之,自己的写作水平越来越差。这其实是本末倒置,降重应该是辅助手段,而不是依赖。

总结下来,降重软件和人工降重各有各的适用场景,没有绝对的好坏。关键是根据自己的需求、预算、时间来选择。简单的、不重要的、紧急的用软件;专业的、重要的、对质量要求高的必须用人工。最好的方式可能是结合使用,先用软件快速处理一遍,再让人工优化细节,既高效又能保证质量。